Faire du shopping, ressentir un orgasme, cultiver son goût du savoir, se goinfrer de nourriture hypercalorique, se laisser happer par le démon du jeu, se livrer à une quête spirituelle, danser jusqu’à l’épuisement ou encore « se perdre » sur Internet : toutes ces activités suscitent des signaux neuraux qui convergent vers un groupe de zones cérébrales interconnectées au sein d’une zone nommée faisceau médian du télencéphale (cerveau antérieur), ou FMT, véritable circuit du plaisir.

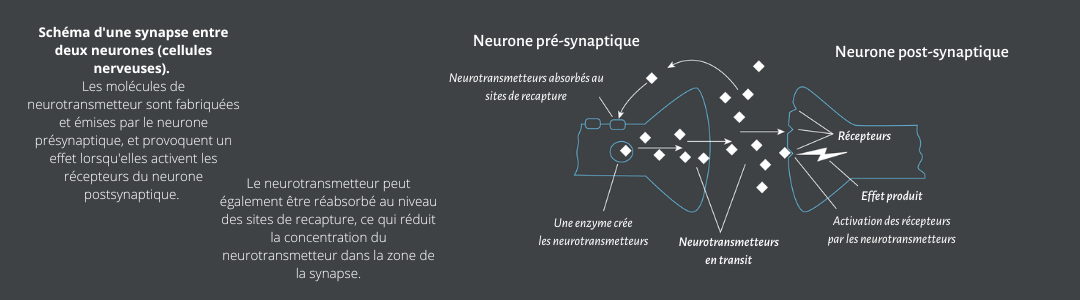

Il est aujourd’hui admis que l’addiction est liée à des modifications durables dans les fonctions électriques, morphologiques et biochimiques des connexions synaptiques et neuronales, à l’intérieur du FMT. Il est permis de penser que ces changements sous-tendent nombre d’aspects terrifiants de l’addiction, tels l’accoutumance (imposant des doses de plus en plus élevées), le manque, l’abstinence et la rechute.

Le DSM-5 définit l’addiction ainsi : la personne doit être en détresse par rapport à son usage de drogue. De plus, l’usage de la personne doit interférer avec des fonctions importantes dans la vie, comme la parentalité, le travail et les relations intimes. L’usage doit prendre beaucoup de temps et d’énergie mentale à la personne, et doit persister face aux tentatives d’arrêt de consommation. Elle doit voir une tolérance se créer ainsi qu’une souffrance en l’absence d’usage (manque et cravings).

Pour résumer, nous parlons d’addictions quand l’usage ou un comportement autre qu’une consommation de substance se répète sans que la personne n’arrive à s’arrêter, malgré tous les aspects négatifs qui viennent avec l’usage ou le comportement. Nous ne parlons donc pas ici d’un manque de volonté, mais d’une impossibilité physique d’arrêter. Ceux qui jusque-là sont toujours convaincus que ce n’est qu’une affaire de libre arbitre, je vous invite à aller voir mon article sur cette notion. Peut-être votre avis sera-t-il un peu plus nuancé après cette lecture.

Mais pourquoi devient-on addict ? La neurobiologie n’est-elle pas la même pour tout le monde ? Pourquoi ne peut-on pas prédire avec une certitude satisfaisante qui deviendra addict et qui ne le deviendra pas ?

Environ 70% des usagers de drogues, qu’ils consomment de l’alcool, de la cocaïne, des médicaments prescrits, ou autres, ne remplissent pas les critères de l’addiction. En effet, la recherche sur le sujet montre depuis des années que de tels problèmes n’affectent qu’entre 10 et 30% des personnes consommant les drogues disposant de l’image la plus stigmatisée comme l’héroïne ou la methamphetamine1.

Le taux d’addiction aux opioïdes prescrits dans le contexte d’une crise des opioïdes aux Etats-Unis est lui aussi intéressant puisqu’il ne serait que de 1 à 8%2. Les chances de devenir addict augmentent quand on est jeune, sans emploi et/ou que l’on a des comorbidités psychiatriques3. C’est pour cela qu’en Suisse, les autorités s’assurent que les patients addicts à l’héroïne sont suivis par un travailleur social, un psychologue, un psychiatre et d’autres professionnels. Une grande importance est aussi mise sur l’accès au logement et au travail4.

Bien entendu, les différents critères de l’addiction peuvent évoluer chez les personnes en fonction de la législation ou d’autres facteurs tels que le bien-être au quotidien ou encore le réseau social dont on dispose. En effet, si on prend l’aspect financier qui est important dans la vie de tout un chacun, acheter sa dose annuelle pour 100 € ou 10 000€ fait une différence énorme sur la qualité de vie. L’aspect social est aussi important en ceci qu’une personne isolée peut avoir beaucoup plus de raisons d’abuser d’une substance qu’une personne bien entourée et qui se sait appréciée. L’addiction en elle-même ne dépend donc pas que de la personne addict.

Judith Grisel, autrice de Never Enough, propose une grille de lecture pour répondre à la question “pourquoi moi ?” Elle souligne l’importance de la génétique, l’épigénétique, l’exposition précoce, une personnalité addictive et l’environnement.

Génétique.

L’existence d’un risque héréditaire de dépendance a été démontrée dès le milieu du XXe siècle, même si, bien sûr, les gens ont reconnu bien plus tôt que la dépendance avait tendance à être héréditaire. Mais le fait de parler slovène se retrouve aussi dans les familles, et ce n’est pas héréditaire, alors comment savons-nous qu’il existe une prédisposition biologique ? Il existe deux sources principales de preuves. La première est que plus on partage d’ADN avec un toxicomane, plus le risque est élevé. Les frères et sœurs ordinaires partagent 50 % de leur ADN, mais les vrais jumeaux le partagent pratiquement en totalité, et ils ont environ deux fois plus de chances d’avoir des antécédents de dépendance similaires. Deuxièmement, si l’enfant biologique d’une personne dépendante est adopté immédiatement après sa naissance par une famille sans antécédents de dépendance, il conserve un risque élevé, tout comme, bien sûr, les enfants non adoptés de toxicomanes ou d’alcooliques, bien qu’ils soient évidemment soumis à des environnements plus risqués en plus du risque biologique.

Disons que ce dont vous héritez est comme un jeu de cartes : les cartes rouges augmentent la probabilité de développer un problème, et les cartes noires sont protectrices ; les chiffres élevés et les cartes à faces ont une plus grande influence que les petits chiffres. Chacun reçoit une main, et le risque génétique est reflété par l’équilibre entre les cartes rouges et noires et la valeur de ces cartes. Cela peut sembler simple, mais j’ai omis une mise en garde importante : votre “main” comprend des milliers de cartes, et beaucoup d’entre elles sont peu ou pas du tout importantes. De plus, le mélange de gènes à risque et de gènes protecteurs se combine avec des aspects de l’histoire familiale et de l’environnement actuel. Le problème a été comparé au fait de trouver des brins de foin particuliers dans un champ entier. Ou comme localiser un bâtiment sans nom dans une ville inconnue, sans savoir exactement dans quel pays il se trouve.

Une stratégie courante consiste à partir de ce que l’on sait de l’interaction des drogues avec le cerveau et à remonter le temps. Cette approche fondée sur les “gènes candidats” a suggéré que les gènes qui codent pour les processus associés à la neurotransmission par la dopamine, l’acétylcholine, l’endorphine, le GABA et la sérotonine peuvent être associés à la consommation désordonnée de drogues, mais le problème est que même lorsqu’une association a été prouvée, elle n’explique pas une grande partie du risque héréditaire ; les résultats génétiques typiques ne représentent qu’une infime partie du risque différentiel entre les individus. Ainsi, par exemple, certaines personnes peuvent avoir une tendance à l’anxiété ou être naturellement déficientes en endorphines, et il est possible de remédier à ces deux états en buvant. Les personnes qui ont tendance à consommer des stimulants le font peut-être en partie parce qu’elles s’auto-médicamentent inconsciemment contre un déficit non diagnostiqué ou subclinique de la capacité à rester concentré et attentif, dû à des altérations de la transmission de la dopamine. Bien que ces hypothèses semblent plausibles et qu’elles soient étayées par des preuves, elles n’expliquent pas la majorité des troubles liés à la consommation de substances et ne permettent pas de prédire l’état de la maladie chez un individu. Elles peuvent faire partie de l’explication, mais sont loin d’en constituer la totalité.

Les informations héritées de ce type sont en grande partie transmises par nos gènes, qui sont des séquences spécifiques de nucléotides (adénine, thymine, guanine et cytosine) constituées d’acides désoxyribonucléiques, plus connus sous le nom d’ADN. Le code de l’ADN est utilisé pour diriger la synthèse des protéines, dont nous sommes constitués. Ainsi, un brin particulier d’ADN peut indiquer à la cellule de former des muscles, des cheveux ou l’enzyme qui synthétise la dopamine. La plupart de notre ADN est identique à celui de tous les autres humains – nous fabriquons tous la dopamine de la même manière, par des enzymes spécifiques transformant l’acide aminé tyrosine – mais un sous-ensemble de nos gènes sont polymorphes, ce qui signifie qu’ils existent sous plusieurs formes. Beaucoup de ces polymorphismes sont des substitutions d’un seul nucléotide, un peu comme le remplacement d’une lettre dans ce chapitre. Bien qu’une si petite altération ne semble pas pouvoir avoir un effet mesurable, même un seul changement de nucléotide dans un gène peut entraîner une petite modification structurelle du produit, altérant ainsi sa fonction.

D’autres polymorphismes sont plus importants, comme les insertions ou les suppressions de morceaux entiers d’ADN, mais l’évolution limite l’ampleur de la différence, car trop de changements sont généralement mortels pour un embryon. Au cours des dernières décennies, des milliers d’heures de recherche ont été consacrées à essayer de trouver les infimes modifications qui permettent de prédire la susceptibilité à la consommation désordonnée de drogues.

Cela ne s’est pas passé aussi bien que nous l’avions espéré, et nous ne savons toujours pas ce qui explique la grande majorité du risque inné. Très peu de gènes ont été associés de manière fiable à la dépendance, en partie parce que, à l’exception d’un polymorphisme dans un gène codant pour des enzymes hépatiques qui aident à métaboliser l’alcool, nous n’avons trouvé aucun fragment d’ADN ayant un impact majeur sur la dépendance. Au lieu de “gènes de la dépendance”, nous avons découvert des dizaines d’emplacements sur le génome où les polymorphismes se combinent et interagissent pour influencer le risque, et chaque variation de séquence peut n’expliquer qu’une très petite fraction (généralement moins de 1 %) de la responsabilité héréditaire du porteur. Et il n’y a pas de pistolet fumant, pas de variation de séquence présente chez tous les toxicomanes mais pas chez les usagers sociaux. En d’autres termes, si vous prenez un millier de toxicomanes endurcis et un millier de “normaux” et que vous comparez leur ADN, il n’y a pas de différences déterministes : la majeure partie de l’ADN est identique, et même lorsque nous avons de la chance et que nous constatons qu’une séquence particulière est plus fréquente dans un groupe que dans l’autre, il y a beaucoup de personnes dans l’autre groupe qui ont aussi cette séquence. Dans ce cas, la variation est simplement présente à une fréquence plus élevée chez les toxicomanes ou les “normaux”, et il est évident qu’un tel schéma ne nous permet pas de prédire le résultat d’un individu. En outre, un brin d’ADN particulier peut n’être présent que dans un sous-ensemble de personnes présentant ce qui semble être le même trouble, par exemple une dépendance aux stimulants. Ces réalités font qu’il est très difficile de localiser les gènes influents.

Néanmoins, il arrive que les études moins ciblées comparant les génomes des toxicomanes à ceux des personnes qui ne luttent pas contre la maladie donnent des “résultats” qui conduisent à de nouvelles hypothèses. C’est une bonne chose, car ces résultats nous aident à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, mais ce n’est pas génial, car ils ont tendance à susciter plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Ces séquences – souvent éloignées des gènes qui semblent liés aux processus fondamentaux de la dépendance – peuvent nous rendre plus ou moins susceptibles de réagir à notre environnement de manière particulière, ce qui ajoute une autre couche de complexité, comme si l’emplacement des “maisons” des coupables que nous espérons localiser dépendait des conditions, comme le temps ou l’heure de la journée. Toute influence génétique, nous l’avons appris, dépend du contexte et est incroyablement complexe.

Epigénétique.

Il a fallu cloner notre génome, mais ne pas réussir à relier les gènes aux comportements de dépendance, pour que nous réalisions à quel point notre vision des unités héréditaires était trop simpliste. Nous avons supposé que le décodage du code génétique ouvrirait une voie assez directe vers la prévention et le traitement, mais en fait, très peu de choses ont été expliquées, et encore moins guéries. Cela peut être dû en partie au fait que nous héritons de nos ancêtres plus qu’une séquence d’ADN : la double hélice de nucléotides en spirale porte un autre ensemble d’instructions qui sont également transmises. Ce code est constitué de modifications épigénétiques – littéralement, au-dessus de l’ADN – qui régulent l’activité de l’ADN et constituent une mémoire cellulaire des expériences de nos ancêtres. On se rend compte aujourd’hui que les modifications épigénétiques qui recouvrent la séquence des nucléotides, ainsi que d’autres indications de l’expérience sous la forme de choses comme les micro-ARN (qui bloquent l’ARN, le messager qui transporte les instructions de l’ADN), peuvent avoir une grande influence sur les gènes qui sont traduits en protéines, et à quel moment. Certains chercheurs en toxicomanie pensent que ces modifications transgénérationnelles pourraient expliquer “l’héritage manquant”, c’est-à-dire la signature génétique qui sous-tend l’héritabilité connue des maladies liées à la dépendance.

Le domaine relativement nouveau de l’épigénétique n’en est qu’à ses débuts, mais on pense que certaines des expériences de nos parents et grands-parents s’impriment ainsi dans nos cellules afin de nous adapter à des conditions similaires. C’est une bonne idée d’un point de vue biologique, car le meilleur indice de l’avenir est généralement le passé, et l’adaptation à nos conditions est un exemple primaire de fitness biologique. Par exemple, Rachel Yehuda et ses collègues disposent de données suggérant que les enfants de survivants de l’Holocauste pourraient être porteurs de modifications épigénétiques de leurs parents qui les rendent plus aptes au stress5. D’autres ont démontré que la progéniture des familles qui subissent la famine hérite d’une tendance à l’épargne métabolique qui les prédispose à l’obésité6. Comme si, par prudence, notre ADN était prêt à aider certains d’entre nous à porter un petit coussin supplémentaire.

Nous commençons à peine à comprendre comment les modifications héréditaires de la double hélice de l’ADN contribuent à des traits complexes comme la dépendance, et les données s’accumulent pour suggérer que les facteurs de risque peuvent être transmis de manière épigénétique. Lorsque des parents potentiels fument de la marijuana, par exemple, des modifications épigénétiques pourraient prédisposer les générations suivantes à la dépendance. Mener des études longitudinales chez l’homme pour identifier ces impacts transgénérationnels présente évidemment des défis. L’un des plus importants est que nous ne pouvons pas répartir au hasard les personnes dans des groupes de fumeurs et de non-fumeurs, et nous ne pouvons donc pas exclure que les personnes enclines à fumer puissent avoir des tendances à abuser également d’autres drogues. (Là encore, il s’agissait du principal argument avancé par les fabricants de tabac pendant des décennies : ils affirmaient qu’il était impossible de dire que le tabagisme causait le cancer et suggéraient, avec un sérieux surprenant, que les personnes qui fumaient étaient aussi, par coïncidence, sujettes à des métastases).

Dans le cadre d’une expérience utilisant des animaux non humains afin d’évaluer la relation de cause à effet, des rats ont été exposés à huit doses modérées de THC tous les trois jours pendant vingt et un jours au cours de leur adolescence, tandis qu’un groupe témoin a reçu le même régime d’injections de placebo. Les rats ont ensuite grandi sans drogue et se sont reproduits – les anciens fêtards avec les anciens fêtards et les abstinents avec les abstinents. Lorsque les descendants de ces rats ont grandi, ceux dont les parents avaient consommé du THC à l’adolescence ont présenté une auto-administration accrue d’opiacés ainsi que des comportements associés à la dépression et à l’anxiété7. En d’autres termes, l’expérience suggère que si votre parent a consommé du THC avant votre conception, vous risquez davantage de développer un trouble de l’humeur ou une dépendance. Ces études n’en sont qu’à leurs débuts, mais la solidité des données surprend même les scientifiques. Et pour une fois, le blâme n’est pas seulement porté sur les mères. Les marques épigénétiques de la lignée paternelle sont au moins aussi profondes et seraient causées par de petits bouts d’ARN qui s’accumulent dans l’épididyme, qui est plus ou moins la version masculine de la trompe de Fallope, et affectent les spermatozoïdes en route vers le prix. Les preuves qui s’accumulent rapidement dans ce sens amènent de nombreux scientifiques à penser qu’en tant que culture, nous sommes impliqués dans une expérience géante. Il semble de plus en plus que l’exposition de nos parents et de nos grands-parents à des drogues abusives nous prédispose à prendre des drogues nous-mêmes – en fait, un processus b à travers les générations.

Exposition précoce.

Si l’on met de côté l’épigénétique pour le moment, il existe un grand nombre de preuves solides que l’exposition précoce à la marijuana provoque des changements dans la structure du cerveau des embryons, des enfants et des adolescents et que ces changements structurels peuvent produire des déficits cognitifs et comportementaux. Il existe également de bonnes preuves que l’exposition au cours du développement rend une personne, entre autres choses, définitivement moins sensible aux récompenses, de sorte que plus tard, lorsqu’on lui donne la possibilité de s’auto-administrer des drogues d’abus, elle en prend davantage8.

Pour les embryons ou les enfants exposés indirectement aux drogues (par le placenta ou la fumée secondaire, par exemple), les effets sont un peu plus faciles à analyser, mais pour les adolescents qui expérimentent, il y a une couche supplémentaire de complexité : est-ce que la consommation précoce prédispose à des problèmes ultérieurs ou est-ce que ceux qui (peut-être pour des raisons génétiques) sont plus susceptibles d’expérimenter dans leur jeunesse sont aussi susceptibles de devenir des adultes qui consomment ? En d’autres termes, l’exposition précoce est-elle causale ou corrélationnelle ? De façon surprenante, la réponse est oui : les deux sont vrais. Une prédisposition à rechercher des expériences nouvelles, à prendre des risques ou à fuir la douleur, par exemple, peut influencer le comportement tout au long de la vie, mais nous savons également que le fait de commencer à expérimenter tôt, avant que le cerveau ne soit mature, provoque des changements neuronaux qui favorisent la consommation problématique à l’âge adulte. C’est ce que nous appelons “l’effet passerelle”, et de plus en plus d’études montrent que l’exposition à des substances comme le cannabis à l’adolescence favorise la consommation de drogues et la recherche de drogues chez les humains et les animaux9. Ces modifications sont semblables à celles induites par l’exposition prénatale et se produisent essentiellement pour la même raison.

Les cerveaux en développement sont, par définition, enclins au changement. Tout le monde sait que les enfants apprennent plus facilement que les adultes, dont la rigidité comportementale s’explique par une réduction relative de la plasticité neuronale. Par rapport aux adultes, les enfants ont un comportement plus souple et leur cerveau est beaucoup plus malléable. La décennie environ qui sépare la puberté de la maturation du cerveau est une période critique de sensibilité accrue aux stimuli internes et externes. Remarquez à quel point le cerveau est intégré au développement social : en appréciant les nouvelles idées et expériences, les adolescents développent un sentiment d’identité personnelle dont découlent des choix de vie importants. Une explosion du recâblage neuronal est à l’origine d’étapes de développement telles que l’affirmation de ce que l’on aime et de ce que l’on n’aime pas, la découverte et le développement de talents, et le fait de devenir un individu sensible distinct de ses parents. Ainsi, les expériences de l’adolescence se concrétisent par des schémas durables dans le cerveau et le comportement. L’inconvénient est que les conséquences neurobiologiques de la consommation de drogues sont beaucoup plus profondes et durables lorsque l’exposition a lieu pendant l’adolescence que lorsqu’elle a lieu après l’âge de vingt-cinq ans environ – la définition neuronale de l’âge adulte.

Le revers de la médaille, également étayé par des preuves solides, est que plus une personne est âgée au moment où elle commence à consommer – de l’alcool aux amphétamines – moins elle a de chances de devenir dépendante10. Il est donc important de s’intéresser à comment nous pourrions retarder l’âge des premières consommation, notamment d’alcool. En effet, orienter la prévention sur l’alcool peut s’avérer efficace et réduire l’envie de binge-drinking chez les plus jeunes11.

Malheureusement, il est peu probable que ces informations aient un effet dissuasif sur les jeunes. En effet, la tendance générale des adolescents à explorer et à expérimenter (ou, plus familièrement, à “adopter un comportement imprudent”) est partiellement due au sous-développement du cortex préfrontal. Cette région, située juste au-dessus des globes oculaires, est surtout responsable des capacités “adultes”, telles que le retardement de la récompense, le raisonnement abstrait (y compris des affirmations telles que “si je dépense l’argent du loyer pour un sac de zone, alors…”) et le contrôle des impulsions. Par une sorte de plan de développement inopportun, le cortex préfrontal est la dernière région du cerveau à atteindre sa maturité. Qui plus est, cette région du cerveau est l’une des plus touchées par un trouble lié à la consommation de substances.

Une personnalité addictive.

D’un point de vue plus “macro”, on entend souvent dire qu’une personne a une personnalité addictive (la personnalité a tendance à refléter des tendances innées et persistantes), et il est vrai que certains aspects de la personnalité peuvent inciter une personne à consommer, mais comme d’habitude, la relation n’est pas simple. Par exemple, le gène codant pour le transporteur de la recapture de la sérotonine (le même qui est affecté par la MDMA et les antidépresseurs ISRS) peut être hérité en plusieurs versions. Ces versions diffèrent par la vitesse à laquelle le transmetteur est recyclé, et cette petite altération cinétique a été associée à des différences dans la tendance à agir impulsivement, à adopter un comportement prosocial et à réagir au stress. Toutefois, cette influence dépend en grande partie de la quantité de soins ou de mauvais traitements reçus dans la petite enfance. L’activité de la sérotonine contribue également au degré d’anxiété d’une personne, et l’anxiété est également façonnée par les relations avec nos principaux fournisseurs de soins, pour le meilleur ou pour le pire. Les personnes très anxieuses – que ce soit en raison d’un passif héréditaire ou d’expériences stressantes, ou les deux – sont évidemment plus susceptibles de profiter des bienfaits de sédatifs comme l’alcool et les benzodiazépines.

Un profil similaire existe pour la dopamine et l’inclinaison vers les comportements à risque. Certains d’entre nous sont naturellement plus ou moins sensibles à ce système, de sorte que la capacité des substances consommées à stimuler les voies dopaminergiques rend les drogues plus saillantes pour certains d’entre nous que pour d’autres. Avant même de commencer à consommer, on pense que les toxicomanes ont une activité altérée dans leur système dopaminergique mésolimbique, ce qui le rend hypersensible à la possibilité. Une étude a révélé que la prise de risque était plus élevée chez les enfants de onze à treize ans présentant une sensibilité exagérée à la récompense et que cette prédisposition rendait beaucoup plus probable le diagnostic d’un trouble lié à la consommation de substances quatre ans plus tard12. La sensibilité à la dopamine, tout comme la vitesse de recyclage de la sérotonine, n’est pas un trait ou l’autre, comme le groupe sanguin, mais est au contraire normalement distribué dans la population. Cela rend l’étude plus difficile, et les tendances normalement distribuées sont généralement le produit de multiples influences.

L’appétit pour le risque ne concerne pas seulement les drogues. Plusieurs groupes de chercheurs ont étudié la relation entre la dopamine mésolimbique et le risque financier assumé par les traders. Ils ont constaté que ceux qui ont plus de dopamine prennent des risques plus élevés, ce qui soutient l’hypothèse selon laquelle l’impression subjective de la valeur potentielle d’un investissement est plus grande avec plus de dopamine. En outre, les choix impulsifs et à haut risque sont plus probables chez d’autres animaux présentant une plus forte concentration de dopamine mésolimbique, notamment les chiens, les singes et les rongeurs. Mais le terme “risque” ne rend pas pleinement compte de la manière nuancée dont la neurotransmission de la dopamine contribue au comportement. Dans une autre étude, des sujets ont reçu des informations sur deux destinations de voyage possibles au cours de deux sessions expérimentales distinctes13. Au cours d’une session, ils ont reçu un placebo, et au cours de l’autre, ils ont reçu un médicament qui augmente l’activité de la dopamine. Les attentes autodécrites en matière de vacances agréables étaient plus élevées pour la destination promue alors que les niveaux de dopamine étaient augmentés, et les sujets étaient plus susceptibles de choisir cette option car elle semblait vraisemblablement plus prometteuse.

Ces résultats suggèrent que la variation naturelle de la signalisation de la dopamine contribue aux différences dans la façon dont les gens réagissent aux choses qu’ils rencontrent dans leur environnement, et en particulier au fait que nous nous sentons tentés lorsque nous sommes exposés à la possibilité d’une récompense. L’ancienne vision qui assimilait la dopamine à une sensation de plaisir est trop simpliste. Au contraire, un taux élevé de dopamine est corrélé à une sensibilité accrue aux expériences potentiellement gratifiantes, comme si le message concernant un objet de valeur potentielle était délivré à un volume plus élevé et couvrait essentiellement les inconvénients, comme nous pouvons le constater chez toute personne développant une dépendance, notamment aux drogues, mais aussi lorsqu’elle joue ou programme des vacances dans un nouvel endroit.

Le point essentiel est que les différences individuelles dans notre neurobiologie rendent la modération plus ou moins probable. Le terrain de jeu neurobiologique n’est pas égal. Les différences naturelles dans l’activité de la sérotonine et de la dopamine mésolimbique, ainsi que d’autres facteurs d’influence, ont des implications importantes. Pour certaines personnes, de par leur naissance, leur expérience ou une combinaison des deux, l’attrait des drogues est plus grand que pour d’autres.

Un regard nuancé.

J’ai fait le choix d’aborder ces différents facteurs importants dans le cadre de l’addiction afin de montrer que la dopamine n’agit pas seule et n’est pas forcément toujours l’élément déclencheur d’une addiction. En effet, on voit à quel point la génétique, l’épigénétique, l’exposition précoce, et la “personnalité addictive” (bien entendu sous-tendue par la génétique et l’épigénétique ainsi que l’exposition précoce et donc aussi l’environnement) rendent cette question de l’addiction bien plus complexe que simplement “addiction = problème de dopamine”.

Et bien que le consensus scientifique se positionne aujourd’hui en affirmant que la dopamine est un élément central de l’addiction, il est important de garder en tête ces propos de David Nutt et de ses collègues sur la théorie de la dopamine dans l’addiction14.

La théorie dopaminergique de la récompense et de la dépendance, selon laquelle la libération de dopamine joue un rôle de médiateur dans la récompense et conduit donc à la dépendance, a connu un grand succès. Cependant, elle a été acceptée comme une théorie “universelle” sans tenir compte des résultats d’études portant sur différentes toxicomanies qui ne soutenaient pas cette théorie. Il est révélateur que la théorie de la dopamine n’ait pas débouché sur de nouveaux traitements de la dépendance. Nous suggérons que le rôle de la dopamine dans la dépendance est plus complexe que le rôle proposé dans la théorie de la récompense par la dopamine. Nous proposons que la dopamine joue un rôle central dans la dépendance aux stimulants, qui agissent directement via le système dopaminergique, mais qu’elle joue un rôle moins important, voire inexistant, dans la médiation de la dépendance à d’autres drogues, notamment les opiacés et le cannabis.

La dépendance est un mélange complexe de comportements et d’attitudes qui varient d’une drogue à l’autre et d’un utilisateur à l’autre, et il est peu probable qu’un seul neurotransmetteur puisse expliquer tous les aspects de la dépendance. Nous prévoyons que la dépendance sera conceptualisée comme un trouble à neurotransmetteurs multiples dans lequel le système dopaminergique est central dans la dépendance aux stimulants, mais dans lequel d’autres systèmes de neurotransmetteurs, tels que les systèmes opiacés endogènes ou GABA, jouent un rôle important dans d’autres dépendances aux drogues. Par exemple, il a été démontré que les opiacés endogènes sont libérés par les stimulants et l’alcool ; une plus grande disponibilité des récepteurs opiacés a été constatée dans la dépendance à la cocaïne, aux opiacés et à l’alcool ; et la dépendance à l’alcool et le jeu pathologique peuvent, dans une certaine mesure, être traités par des antagonistes opiacés tels que la naltrexone et le nalméfène. De plus, les personnes souffrant de dépendance à l’alcool ont une plus faible disponibilité des récepteurs GABAA limbiques, alors que les personnes ayant des antécédents de tabagisme ont une plus grande disponibilité des récepteurs GABAA limbiques.

En conclusion, ce récit de l’ascension et de la chute de la théorie universelle de la dopamine dans la dépendance sert de leçon à la recherche en neurosciences. Les théories unificatrices, bien qu’elles soient intrinsèquement séduisantes, doivent faire l’objet d’un examen minutieux au même titre que les autres théories – et peut-être encore plus parce qu’elles peuvent conduire le domaine dans des directions qui se révèlent finalement infructueuses.

Ainsi, bien que cela aurait pu être le cas, la dopamine n’explique pas tout et son examen ne suffit pas pour apporter l’aide nécessaire aux addicts, pas plus qu’elle ne suffit pour comprendre pourquoi ils sont addicts. Comme le dit David Nutt, c’est tout de même un facteur important et qui explique beaucoup de choses, mais la théorie dopaminergique de l’addiction n’est qu’une autre forme, plus élaborée, de simplification de la réalité. Rappelons-le, tous les modèles sont faux, certains plus que d’autres, et la théorie dopaminergique se défend bien, mais il ne faut pas se reposer dessus et il est nécessaire d’aller plus loin.

Croiser les disciplines est indispensable, et nous arrivons maintenant à un regard plus sociologique et psychologique.

C’est normal, c’est la dopamine !

Il était nécessaire de cheminer ainsi afin que je puisse mieux faire comprendre mon agacement face à des vidéos comme celles d’Arte au sujet de l’addiction et de la dopamine.

La première de la série s’intitule Comment Tinder nous rend addict ? On peut y entendre au bout d’une trentaine de secondes que “cette application est faite à la base pour sécréter la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l’addiction ! La dopamine !” D’autres énormités comme “ton cerveau est programmé pour repérer ce qui est Beau” avec bien entendu zéro source pour appuyer la moindre affirmation de leur part. Mais admettons, c’est de la vulgarisation, et le but est de faciliter la compréhension qu’ont les gens du sujet. Pour autant, j’ai l’impression que Victor Ferry est passé par là et ça ne me plaît pas beaucoup.

Malgré tout, la vidéo a le mérite de montrer la perversité d’un système comme celui de Tinder, dont on sait effectivement que le but n’est pas tellement de faire se rencontrer les gens de manière égale ou équitable. Il est intéressant de savoir qu’une étude de 201915 a montré que les hommes “like” 61,9% des femmes tandis que celles-ci “like” 4,5% des hommes, une inégalité qui ne manque pas de provoquer la frustration de la grosse majorité des hommes utilisant Tinder. Cela vient cependant contredire ce que la vidéo affirme quand elle dit qu’il y a une “récompense aléatoire” qui augmenterait les taux de dopamine, puisque pour une majorité d’utilisateurs de Tinder, il n’y a rien d’aléatoire, ils sont tout simplement seuls devant leur écran sans la moindre interaction avec une potentielle partenaire. Et il y a tout de même pas loin de 40% de femmes à qui cela arrive aussi. Bref, c’est loin d’être aussi simple que ce que la vidéo laisse entendre.

“Tinder c’est donc l’art de gruger ton cerveau en te faisant miroiter quelques minutes d’amour pour que finalement tu passes toutes tes soirées à swiper.” C’est bien vrai, mais cela n’est pas qu’une affaire de dopamine. Quid de la pression sociale due au fait d’être célibataire jusqu’à un certain âge ? Quid de la perte de repère relationnel d’une bonne partie des personnes qui pensent devoir filtrer avec une application afin de trouver la bonne personne ?

On a évidemment la même simplification outrancière avec la vidéo Comment Facebook vous rend addict ? On repère vite des scènes déjà utilisées et un schéma type de vidéo qui marche pas trop mal pour une chaîne comme Arte. Ils en profitent pour tacler la raison d’être de Facebook, faire de l’argent avec les données personnelles. Qui l’eût cru ? Une entreprise à but lucratif qui fait de l’argent grâce à votre attention. Encore une fois, ils mettent l’emphase sur l’interaction sociale au coeur du réseau social, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais résumer cela à la seule action de la dopamine est extrêmement réducteur et simplificateur, ce qui n’est pas une bonne chose en soi.

Qu’en dit la bonne vieille science ? Pourquoi les gens sont-ils accros à Facebook ? Une étude de 2014 conclut ainsi16 :

Premièrement, les chercheurs ont reconnu que les principales utilisations et gratifications de Facebook sont l’entretien des relations, le temps passé, le divertissement et la compagnie. Certaines de ces gratifications semblent être plus courantes dans des groupes particuliers, comme les femmes et les jeunes utilisateurs. Bien que peu de recherches empiriques examinent les liens entre les utilisations et les gratifications et l’utilisation de Facebook, il est possible que ces motifs soient à l’origine d’une utilisation habituelle, excessive ou motivée par le désir d’échapper à des humeurs négatives.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’addiction à Facebook, les résultats discutés ici dressent le tableau suivant : les personnes présentant un faible bien-être psychosocial, tel que la solitude, l’anxiété ou la dépression, sont motivées pour utiliser Facebook afin de trouver un soutien social ou de passer le temps. L’amélioration de l’humeur qui en résulte (également appelée “altération de l’humeur”) entraîne un manque de confiance en soi, probablement dû à un renforcement négatif. Dans les cas graves, cela peut avoir des conséquences négatives sur la vie.

L’étude pointe des faiblesses méthodologiques et des limites à la manière d’obtenir les informations relatives à pourquoi les gens utilisent Facebook et comment ils deviennent addicts, mais nous voyons bien là qu’on ne peut résumer tous ces comportements à la seule action de la dopamine.

Comment Candy Crush vous rend addict ? tombe dans le même travers. Ce qu’il faut relever c’est qu’un certain nombre de concepts sont amenés afin d’expliquer le mécanisme qui fait que l’on aime jouer à Candy Crush, et que ces concepts sont effectivement des éléments de compréhension. Mais, une fois de plus, cela ne se résume en aucun cas à la dopamine. Comment est-il possible de tout résumer à cela en expliquant tout un tas de concepts différents, mais complémentaires ? Ils laissent sous-entendre que l’effet de la dopamine englobe tout cela alors que ce n’est pas le cas comme nous avons pu le voir.

Pourquoi Instagram nous rend-il addict ? évoque la théorie de la comparaison sociale et fait une fois de plus un lien avec uniquement la dopamine. Pourtant, nous pouvons le voir dans mon article sur l’ocytocine, la dopamine est loin d’être la seule molécule à agir sur le comportement social. Une étude de 201417 étudie la neurobiologie de la prise de décision dans une dimension sociale en s’appuyant entre autres sur la théorie de la comparaison sociale, et vient confirmer ce que l’on vient de dire, la dopamine n’est pas le seul facteur à prendre en compte quand il s’agit de liens sociaux, elle n’est même pas spécialement le facteur principal.

Pourquoi vous êtes addicts à YouTube ? commence comme toutes les autres (on pourrait facilement penser que leur but est surtout de marteler dans la tête des gens le message simpliste addiction = dopamine). Au-delà des informations intéressantes sur comment marche YouTube et comment l’entreprise cherche à nous hypnotiser, cela n’a que peu de rapport avec la dopamine. Comment Snapchat nous rend addict ? n’ajoute pas grand chose aux précédentes vidéos, à part une erreur au niveau de l’âge de la maturation du cerveau (ils disent 20 ans au lieu de 25 ans en moyenne18, mais passons).

Comment Uber manipule ses chauffeurs ? là j’ai l’impression qu’ils ont juste bricolé une vidéo en se disant “ah ! c’est une appli ! donc faite pour rendre accro ! donc dopamine !” Je ne suis pas du tout convaincu, les chauffeurs acceptent un boulot merdique parce qu’ils ont besoin d’argent, où est le plaisir là-dedans ? On peut extrapoler et dire que gagner de l’argent, quel qu’il soit, fait du bien, mais à ce moment là ce n’est pas propre à Uber et il y a de bien meilleurs boulots pour gagner de l’argent (et bien entendu, tout le monde n’a pas la chance de choisir un meilleur boulot, ce qui appuie encore plus le fait qu’il n’y a que peu de plaisir là-dedans). Le système de note serait une récompense et donc “dopamine !”, sûrement que recevoir une bonne note fait du bien, sûrement que la dopamine y est pour quelque chose, mais j’imagine que vu les conditions de travail, c’est surtout un moyen de baisser l’anxiété et de survivre quelques jours de plus.

Comment Twitter vous rend accro ne fait pas exception et s’inscrit dans la droite lignée des précédentes vidéos. Et enfin, Comment le confinement vous a rendu plus accro aux applis parle de l’amygdale comme pour la vidéo sur Twitter et la dissonance cognitive est mentionnée de manière parfaitement hasardeuse, sans trop d’explication, c’est juste posé là. Cette dernière vidéo est juste un amas d’infos rassemblées sans trop de cohérence çà et là.

Bref, ce genre de vulgarisation, si elle ne faisait pas un amalgame aussi grossier, serait intéressant de par les informations mises en avant, sur les relations sociales, les intérêts financiers de ceux qui nous poussent à consommer du réseau social, et si les sources étaient mises en avant. Au final, on se retrouve avec une série de vidéos à peu de choses près copiées-collées, qui martèlent le slogan “récompense, plaisir, addiction = dopamine”. Une bonne vulgarisation serait selon moi une vulgarisation qui permet de creuser et de ne pas adopter directement une vision simpliste et binaire des choses. Tout n’est donc pas à jeter, mais le fait que les vidéos désignent la dopamine comme le seul moteur de tous ces comportements est beaucoup trop réducteur, et quand bien même tout serait dicté par la dopamine, est-ce que dire cela nous permettrait au final de comprendre quoi que ce soit au comportement humain ?

Csete J, et al., (2016), “Public Health and International Drug Policy,” The Lancet 387: 1427–80 ;