L’intérêt de cet article.

Je vous propose ici un article visant à référencer les revues les plus récentes sur différentes drogues et sur divers aspects de ces drogues (pharmacologie, neurobiologie associée, aspects psycho-sociaux…). Cela permet d’avoir un regard global sur leur mécanisme, la prévalence des addictions qui y sont liées, les risques, mais aussi les voies de sortie comme les pharmacothérapies et psychothérapies associées. L’article est sous forme de liste afin de faciliter la lisibilité et le renvoi vers les différents papiers que j’aurai traduis (je mets toujours un point d’honneur à faciliter l’accès aux sources quasiment toujours en anglais, même quand ce sont des francophones qui publient).

La War on Drugs, ou pourquoi nous en sommes là aujourd’hui.

En fait, l’équivalent de la peine de mort pour les personnes qui consomment des drogues non autorisées était acceptable et banal avant et pendant que le SIDA commençait à frapper les États-Unis. En 1990, le chef de la police de Los Angeles a même proposé au Sénat que les consommateurs de drogues « occasionnels » soient « sortis et abattus ». Peu de gens ont réfléchi au fait qu’il était étrange que des substances tout aussi dangereuses, voire plus, fassent l’objet d’une publicité et soient vendues légalement avec des contrôles de qualité, alors qu’il était acceptable, voire admirable, de laisser mourir les consommateurs d’autres substances pour « faire passer un message ». Certes, demander que nous soyons activement exterminés était considéré comme un peu extrême, mais ce n’était pas aussi éloigné du courant politique dominant qu’il ne le serait d’appeler au meurtre délibéré de tout autre groupe de personnes.

Cette guerre contre certaines drogues avait commencé en 1914, avec le Harrison Narcotics Act, qui interdisait l’usage non médical de la cocaïne et de la morphine et prohibait purement et simplement l’opium. Elle a été intensifiée par l’administration Nixon, à partir de 1971, puis par Ronald Reagan et George H. W. Bush dans les années 1980. Elle a été financée de manière encore plus extravagante par Bill Clinton dans les années 1990. La guerre contre la drogue était généralement considérée comme totalement justifiée, car l’alcool, la caféine et la nicotine n’étaient pas du tout perçus comme des drogues. La remettre en question à la fin des années 80 et au début des années 90 revenait à s’attaquer à la maternité et à la tarte aux pommes. Quiconque le faisait risquait d’être considéré comme un traître qui voulait empoisonner les enfants américains et détruire le plus grand pays du monde.

Szalavitz, M. (2021). Undoing Drugs: How Harm Reduction Is Changing the Future of Drugs and Addiction. Hachette UK.

Je vais me servir de citations tout au long de l’article que je ne commenterai pas nécessairement, les citations parleront d’elles-mêmes. Elles seront principalement issues de livres écrits par des journalistes américains, mais concentrer ces citations sur la situation historique américaine n’est pas insensée, même pour nous européens. La législation aujourd’hui en vigueur dans énormément de pays est largement influencée par la politique états-unienne sur les drogues sur leur propre territoire.

Nous pouvons lire par exemple dans l’ouvrage de Johann Hari, Chasing the Scream :

Je revenais sans cesse à la promesse des Nations unies de construire un monde sans drogue. Il y avait un fait, par-dessus tous les autres, que je ne cessais de placer à côté dans mon esprit. C’est un fait qui semble à première vue à la fois évident et instinctivement faux. Seuls 10 % des consommateurs de drogues ont un problème avec leur substance. Environ 90 % des personnes qui consomment une drogue – l’écrasante majorité – n’en subissent pas les conséquences. Ce chiffre ne provient pas d’un groupe pro-légalisation, mais de l’Office des Nations unies pour le contrôle des drogues, le coordinateur mondial de la guerre contre la drogue. Même William Bennett, le tsar de la drogue le plus agressif de l’histoire des États-Unis, admet : « Les usagers non-dépendants constituent toujours la grande majorité de notre population toxicomane. »

C’est difficile à contester, mais difficile à assimiler. Si nous pensons aux personnes que nous connaissons, cela semble correct – seule une petite minorité de mes amis qui boivent deviennent alcooliques, et seule une petite minorité des personnes que je connais qui consomment des drogues lors d’une soirée sont devenues dépendantes.

Mais si l’on réfléchit à la manière dont nous sommes formés à penser aux drogues, cela semble instinctivement faux, voire dangereux. Tout ce que nous voyons dans la sphère publique, ce sont les victimes. Les 90 % de personnes indemnes consomment en privé, et nous en entendons rarement parler ou nous le voyons. Les 10 % de personnes endommagées, en revanche, sont les seules personnes que nous voyons consommer des drogues dans la rue. Le résultat est que les 10 % de personnes lésées représentent 100 % de l’image officielle. C’est comme si notre seule image des buveurs était celle d’un sans-abri allongé dans un caniveau en train de boire du gin pur. Cette impression est ensuite renforcée par toute la puissance de l’État. Par exemple, en 1995, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mené une vaste étude scientifique sur la cocaïne et ses effets. Elle a découvert que « l’usage expérimental et occasionnel est de loin le type d’usage le plus courant, et que l’usage compulsif/dysfonctionnel est beaucoup moins fréquent ». Le gouvernement américain a menacé de couper le financement de l’OMS s’il ne supprimait pas le rapport. Il n’a jamais été publié ; nous savons ce qu’il dit uniquement parce qu’il a fait l’objet d’une fuite.

Hari, J. (2015). Chasing the scream: The search for the truth about addiction. Bloomsbury Publishing, p. 147-148.

Le livre datant un peu et les sources étant encore antérieures à celui-ci, le seul lien qu’il m’a été d’abord possible de retrouver est celui-ci et je n’ai donc pas pu voir tout de suite cette fameuse étude. Sur Reddit, il y a 13 ans, cette information n’a semble-t-il pas été débunkée et bien qu’elle n’ait pas plu à tout le monde, elle ne paraissait alors pas fausse. Après avoir cherché plusieurs heures le fameux papier, puisque tous les vieux liens étaient morts, j’ai fini par demander sur r/AskDrugs où une âme charitable a su m’orienter vers ce que je cherchais. Un article de journal m’a permis de trouver le papier « banni ». Sûrement une des sources les plus fastidieuses à trouver, mais indispensable pour comprendre toute la logique de la guerre contre la drogue, qui n’est finalement qu’une guerre contre les consommateurs de drogues.

Presque dès que le dossier d’information a commencé à circuler dans les couloirs de l’ONU, les responsables américains ont pesé de tout leur poids pour empêcher la publication de l’étude. « Le gouvernement des États-Unis a été surpris de constater que le dossier semblait défendre les utilisations positives de la cocaïne », a répondu Neil Boyer, le représentant des États-Unis à la 48e réunion de l’Assemblée mondiale de la santé à Genève. Il a déclaré que le programme de l’OMS sur la toxicomanie allait « dans la mauvaise direction » et « sapait les efforts de la communauté internationale pour éradiquer la culture et la production illégales de coca ». Il a dénoncé « les preuves du soutien de l’OMS aux programmes de réduction des risques et l’association antérieure de l’OMS avec des organisations qui soutenaient la légalisation des drogues. » Puis vint une menace claire : « Si les activités de l’OMS relatives aux drogues ne parviennent pas à renforcer les approches éprouvées de lutte contre la drogue, les fonds destinés aux programmes concernés devraient être réduits ». (7) Elle eut l’effet escompté dans la mesure où les résultats du projet sur la cocaïne ne furent jamais publiés. Le dossier d’information avait été une publication prématurée des résultats sommaires, avant que les résultats complets de la recherche ne soient passés par le processus habituel de révision et d’édition approfondies. Cependant, en raison de l’agitation, aucun accord n’a pu être trouvé sur la liste des pairs examinateurs, de sorte que le processus n’a jamais été achevé. Des années de travail et des centaines de pages de faits et d’informations précieux sur la coca et la cocaïne par plus de 40 chercheurs ont, en fait, été « brûlées ».

Journal TNI

Source (7) dans le passage du journal : WHA48/1995/REC/3. Forty-Eighth World Health Assembly, Summery Records and Reports of Committees, Geneva 1-12 May 1995, page 229 du rapport.

Maintenant voyons ce que dit Tom Feiling dans The Candy Machine :

Le blâme est au cœur de la guerre contre la drogue. Rétrospectivement, on ne peut s’empêcher de conclure des réactions des politiciens face à la restructuration économique et à la fermeture de nombreuses grandes usines américaines dans les années 1970 et 1980, que la peur du crack a rendu inutile l’élaboration de politiques efficaces pour lutter contre le chômage de masse. Tant que l’accent était mis sur la vente et la consommation de drogue, les habitants des quartiers défavorisés pouvaient être tenus pour responsables de la pauvreté dans laquelle ils avaient été plongés. Les sempiternelles histoires d’épouvante à propos du crack ont facilité l’adoption de lois qui limitaient le versement de l’aide sociale aux chômeurs et permettaient de déguiser des sanctions en incitations. Le refus de l’aide sociale aux chômeurs n’a fait qu’alimenter l’économie de la drogue, mais cela a été considéré comme accessoire, ce qui, dans un sens, était le cas. Les centres-villes allaient être abandonnés de toute façon ; ce que les politiciens devaient faire, c’était convaincre le public américain que les centres-villes méritaient d’être abandonnés.

Feiling, T. (2009). The candy machine: How cocaine took over the world. Penguin UK, p. 67.

Et quoi de mieux que le Figaro pour illustrer la bêtise encore bien actuelle de justifier tout et n’importe quoi quand il s’agit, de près ou de loin, de drogue ? Une mère expulsée d’un HLM pour les actes délictueux de son fils, en lien avec la drogue. Aurait-on agi de la même manière s’il avait « simplement » frapper quelqu’un pour lui voler son téléphone ? On nage en plein délire et une partie de la droite politique appelle cela une « décision raisonnée ». Pour Eric Ciotti, il faudrait doubler les amendes. Certains font même en sorte d’associer le trafic d’être humain au trafic de drogue, en appellant cela de l’argent facile. Mais ces politiciens opportunistes (car la drogue est un sujet qu’ils brandissent dans un but électoral), ont-ils ne serait-ce qu’une seconde étudié la question ? J’ai de sérieux doutes là-dessus. Pourtant il n’est pas très difficile de s’informer sur l’économie relative aux drogues, on peut d’ailleurs se procurer des livres comme Freakonomics ou Narconomics pour apprendre certaines informations intéressantes à ce sujet.

Mais si vous aviez eu l’occasion alors de fréquenter les quartiers où sévissait le trafic de crack, peut-être auriez-vous remarqué un fait étrange : non seulement presque aucun dealer n’avait quitté la cité, mais la plupart habitaient encore chez leur mère.

[…]

La réponse à notre question initiale – si les trafiquants de drogue gagnent autant d’argent, pourquoi vivent-ils encore chez leur maman ? – est donc qu’excepté les gros bonnets, ils ne gagnent pas beaucoup d’argent et n’ont d’autre choix que de rester chez leur mère. Pour un membre copieusement rétribué, des centaines d’autres vivotent tout juste. Les cent vingt plus gros revenus du gang des Black Disciples ne constituaient que 2.2% de l’ensemble des membres, mais pesaient nettement plus de la moitié de l’argent généré.

Levitt, Steven D. & Dubner Stephen D. (2005). Freakonomics, Folio, chapitre 3 : pourquoi les dealers vivent-ils encore chez leur maman ?

Et je ne cite pas les nombreux passages détaillant les arrestations, les blessures par balle lors des guerres de gang, etc. Appeler cela de l’argent facile, quand il est souvent en-dessous du salaire minimum pour le plus gros des dealers et qu’il y a un risque énorme pour la santé, c’est tout simplement de la bêtise et la preuve la plus forte de l’ignorance de celui ou celle qui définit le trafic de drogue ainsi. Arrêtons d’écouter ces bêtises déjà bien débunkées.

En France, c’est la loi Mazeaud de 1970 qui pose la base de la politique actuelle sur les drogues, bien qu’en 1916 des interdictions notamment sur la cocaïne, la morphine et l’opium brut ont commencé à entrer dans la loi.

L’histoire moderne de « la drogue » commence dans le contexte de l’après « 68 ». Avec les soubresauts provoqués par la révolte de la jeunesse contre une société figée, apparaît l’inquiétude de subir, comme aux USA, une épidémie de drogues, cannabis et héroïne en particulier. Le décès par overdose d’héroïne d’une jeune fille de 16 ans durant l’été 69 et l’écho qui en est donné par la presse vont précipiter le vote d’une loi promulguée le 31 décembre 1970.

Bien qu’inscrite dans le code de la santé publique, elle promeut une approche répressive que résume son article L-628 :

« L’usage illicite de stupéfiant est punissable d’un emprisonnement de deux mois à un an et/ou d’une amende de 500 à 15 000 francs. »

Morel A., Chappard P., Couteron J-P. (2012) L’Aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie. Dunod. p. 11.

On retrouve dans cette citation le jeu politique habituel de forcer le passage d’une loi suite à une anecdote, comme c’est arrivé plus récemment avec la codéine. Chaque décès est un drame, mais si l’on compare deux décès contre les dizaines de milliers de l’alcool ou du tabac, interdire paraît rapidement complètement absurde.

En 1986, Jacques Chirac devient Premier Ministre et reprend à son compte le discours d’associations telles que le « Comité Antidrogue ». Il s’insurge « contre l’injonction thérapeutique qui aboutit finalement à une absence de traitement et à une absence de sanction ». Il demande à Albin Chalandon, Ministre de la Justice, de rassurer et frapper l’opinion publique. Ce dernier dénonce ceux qui ont le monopole du soin, les psychiatres, jugés laxistes. Il veut imposer l’application stricte de la loi avec traitements obligatoires ou incarcération et annonce la création de 1600 places dans des centres pénitentiaires pour désintoxiquer de force les « drogués », et de 2000 pour l’association « Le Patriarche ». Alors même que l’on sait déjà que celle-ci pratique un traitement fondé sur la coercition et une sanctification du maître fondateur, Lucien Engelmajer, sans parler des abus sexuels et des malversations.

Morel A., Chappard P., Couteron J-P. (2012) L’Aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie. Dunod. p. 13.

Bref, vous pouvez désormais comprendre globalement le problème de la « war on drugs« , qui relève plus de l’épouvantail et de l’opportunisme politique que d’une réelle politique de santé publique et d’économie sociale et solidaire. Cette guerre est un jeu à somme nulle. Personne, à part quelques politiciens privilégiés, n’en profite. Et malheureusement, bien que des associations d’usagers luttent afin d’améliorer la situation, et obtiennent parfois gain de cause, le contexte est aujourd’hui assez peu différent d’il y a 50 ans. Nous retrouvons toujours les mêmes discours culpabilisant et stigmatisant, les citoyens lambdas ont toujours les mêmes croyances infondées, il n’y a pas moins d’addiction et de problèmes liés aux consommations… Les politiciens sont englués dans la même rhétorique depuis un siècle et pas grand chose ne bouge.

Encore un mot, pour conclure cette partie, sur les fondations racistes de cette guerre :

« L’influence morale des Etats-Unis se développe à partir d’une réaction de panique morale et épouse les contours de problèmes domestiques, comme la question raciale. C’est ainsi que le 2 août 1937 est promulguée le Marijuana Tax Act par Harry Anslinger, le « McCarthy de la drogue » qui vilipende la marijuana comme drogue des minorités hispaniques et noires, et met en garde contre la mixité sexuelle entre Blancs et Noirs (et plus particulièrement entre Blanches et Noirs). La crainte du non-respect des divisions sur lesquelles repose l’architecture culturelle des sociétés n’est pas une nouveauté. […] A partir de cette période, l’influence extérieure des Etats-Unis se fait sentir dans les conventions internationales de plus en plus limitatives concernant la fabrication et le commerce de stupéfiants : d’abord en 1931, puis lors de la Convention unique sur les stupéfiants ratifiée le 30 mars 1961 au siège de l’ONU qui interdit tout bonnement les drogues. […] Cette « guerre à la drogue » conserve en elle une dimension raciale en ce sens qu’elle permet en interne de réprimer les minorités afro-américaines et la nouvelle jeunesse américaine qui s’est forgé une identité politique dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Sur le plan extérieur, elle est une justification poru entretenir une politique interventionniste contre les régimes d’Amérique centrale et du Sud qui paraissent trop alignés sur Moscou. »L’influence morale des Etats-Unis se développe à partir d’une réaction de panique morale et épouse les contours de problèmes domestiques, comme la question raciale. C’est ainsi que le 2 août 1937 est promulguée le Marijuana Tax Act par Harry Anslinger, le « McCarthy de la drogue » qui vilipende la marijuana comme drogue des minorités hispaniques et noires, et met en garde contre la mixité sexuelle entre Blancs et Noirs (et plus particulièrement entre Blanches et Noirs). La crainte du non-respect des divisions sur lesquelles repose l’architecture culturelle des sociétés n’est pas une nouveauté. […] A partir de cette période, l’influence extérieure des Etats-Unis se fait sentir dans les conventions internationales de plus en plus limitatives concernant la fabrication et le commerce de stupéfiants : d’abord en 1931, puis lors de la Convention unique sur les stupéfiants ratifiée le 30 mars 1961 au siège de l’ONU qui interdit tout bonnement les drogues. […] Cette « guerre à la drogue » conserve en elle une dimension raciale en ce sens qu’elle permet en interne de réprimer les minorités afro-américaines et la nouvelle jeunesse américaine qui s’est forgé une identité politique dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Sur le plan extérieur, elle est une justification poru entretenir une politique interventionniste contre les régimes d’Amérique centrale et du Sud qui paraissent trop alignés sur Moscou. »

Langlois E., (2022) Le nouveau monde des drogues, De la stigmatisation à la médicalisation. Armand Colin, p. 32.

Classer les drogues, un casse-tête !

Le classement dans cet article est basé sur la mortalité en France puisque cela me paraît être un facteur important dans le débat public aujourd’hui (on parle de « danger », de « risque »…). On pourrait classer autrement, mais c’est dans tous les cas un choix arbitraire (et rapidement infernal, comme on peut le constater ici). Classer par mortalité permet ici surtout de compenser la surreprésentation d’autres drogues qui font bien moins de dégâts à la société que le tabac et l’alcool qui sont largement acceptés culturellement. Ne cherchez pas des résultats totaux arrivant à 100% puisque l’on retrouve dans les statistiques les décès liés à des polyconsommations, ce qui fait monter le pourcentage logiquement au-dessus de 100%. Si vous cherchez des risques spécifiques liés à certaines interactions de produits, allez sur Mixtures.

Ce qui parait dangereux aux uns ne l’est pas forcément pour d’autres, et je pense que ce qui met le plus d’accord la majorité d’entre nous est la mortalité. On pourrait faire un classement par rapport au risque de comportement addictif, ou bien relatif aux effets indésirables associés, ou encore en fonction du prix de la substance à dose égale, mais tout cela serait très subjectif et extrêmement variable d’une personne à l’autre (bien que ce soient toutes des questions intéressantes à traiter). Nous resterons donc sur un classement lié aux nombres de décès (certaines statistiques comprennent les décès directs et indirects, d’autres seulement les directs, mais cela ne fait pas une différence significative pour notre objectif ici).

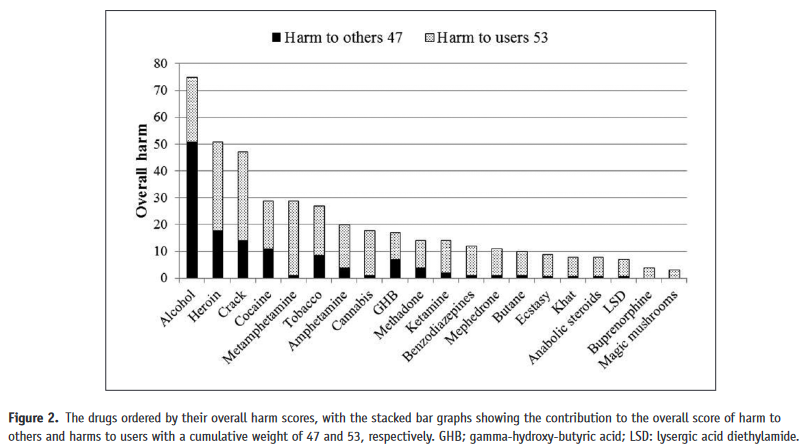

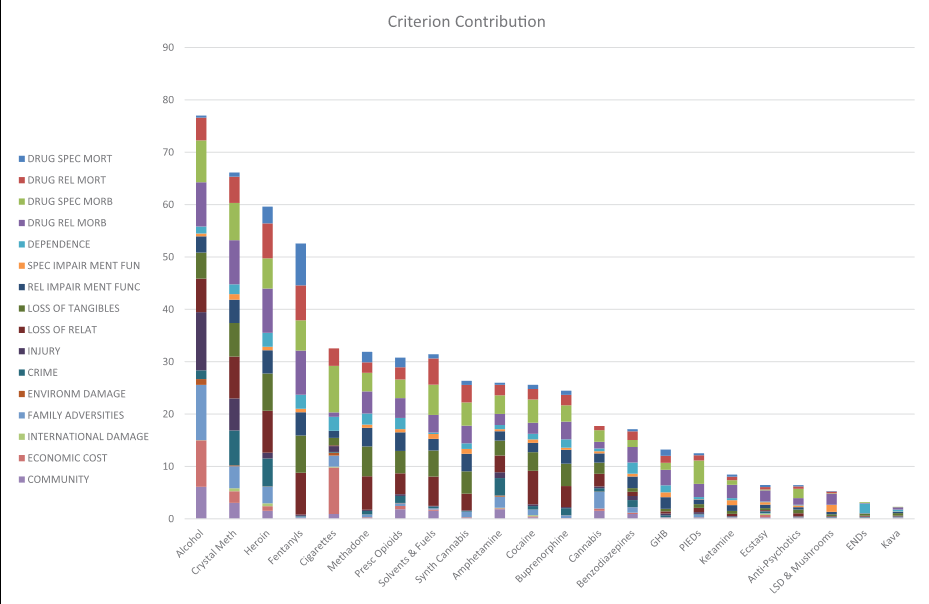

Il est tout de même important de connaître certaines manières « classiques » de classer les drogues, par exemple comme l’ont fait certains chercheurs européens en 2015 :

Ce travail a été repris notamment par une équipe allemande dont le classement est quelque peu différent et basé en partie sur des perceptions subjectives bien que provenant d’experts. Des colombiens ont aussi cherché à effectuer ce travail, des australiens… Bref, on ne manque pas de chercheurs et de modèles pour reconsidérer notre rapport aux drogues et à leur supposée ou réelle dangerosité.

Chaque société, chaque culture a des peurs particulières liées à ses vulnérabilités propres et chacune développe des façons pour tenter de s’en protéger. Dans les sociétés où le paradigme magico-religieux organise la représentation du monde, tout malheur a une cause : forces naturelles et surnaturelles se combinent pour engendrer un phénomène néfaste (la sécheresse avec le mauvais sort anéantit la récolte). Avec la modernité, l’explication théologique a cédé la place à une conception qui met en perspective des séries de causalités néfastes potentiellement prévisibles, et donc évitables moyennant certaines précautions.

Peretti-Watel montre comment le paradigme scientifique transforme le risque en un dommage sans causes. La conception scientifique du monde abandonne le concept de cause au profit de celui de facteurs de risques toujours envisagés au pluriel. La causalité s’en trouve affaiblie puisqu’un facteur ne pourrait être à lui seul, ni nécessaire, ni suffisant. Dès lors, le risque s’inscrit dans un cadre probabiliste multifactoriel où le concept de causalité se trouve remplacé par celui de corrélation statistiques.

Le risque objectif, tel que le construit l’expert distingue d’une part les facteurs de risques statistiquement significatifs et d’autre part l’aléa qui se voit réduit à sa fonction de variable aléatoire. Il n’en va pas de même pour l’individu confronté au risque. La perception et l’évaluation du risque par l’individu reposent rarement sur une méthode ou sur les statistiques et les probabilités. Les travaux sur la psychologie du risque dont Kouabenan et ses collaborateurs ont tenté une synthèse montrent que la perception du risque est déterminée par les caractéristiques du risque lui-même et par un ensemble de variables propres à l’individu qui le perçoit.

Ainsi, l’utilité perçue du risque, sa familiarité, la contrôlabilité perçue, son potentiel catastrophique, la gravité de ses conséquences, sont déterminants dans la façon de percevoir et de se représenter un risque. L’évaluation du risque dépend également de caractéristiques comme l’âge, l’expérience, la culture, les valeurs, les croyances, la motivation, la perception de la cible du risque (s’agit-il d’un risque pour soi, autrui ou encore de la société en général). Cette évaluation est aussi liée à la perception que le sujet a de ses compétences pour faire face au risque, ainsi qu’à sa capacité de traitement de l’information disponible, renvoyant finalement à son niveau d’expertise de la situation.

Morel A., Chappard P., Couteron J-P. (2012) L’Aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie. Dunod. p. 59.

Pour un classement par classe de drogue, je vous renvoie vers drugz (il y a encore du travail à fournir, mais la base est là). Il existe aussi un article wikipédia traitant de ce sujet.

Aborder la question des drogues en restant très général.

Un très bon ouvrage général pour commencer (mais en anglais), est celui de David Nutt, Drugs without the hot air: Making sense of legal and illegal drugs. De plus, je vous propose deux articles afin d’avoir une réflexion plus fine et plus poussée de ce que peut représenter la consommation de drogue à l’échelle individuelle et du point de vue des aidants.

D’abord sur la notion de responsabilité des personnes par rapport à leur consommation et potentielle addiction associée. C’est un article d’Hanna Pickard qui m’a grandement inspiré sur cette question de responsabilité sans blâme. Et c’est aussi en m’appuyant, comme elle l’a fait, sur les travaux de Christian Müller, que j’ai pu construire cet article sur la responsabilité.

Ensuite, un article plus concentré sur la notion même d’addiction et son lien avec la dopamine. L’action de ce neurotransmetteur est détaillée dans un autre article qui peut s’avérer intéressant pour comprendre toujours un peu plus ce phénomène complexe de l’addiction qui ne saurait se résumer qu’à un aspect psychologique ou un unique aspect biologique (la théorie de la dopamine n’expliquant d’ailleurs pas tout). C’est bien l’interaction de nombreux facteurs qui donnent naissance à ce trouble vécu par des millions de gens, et pas nécessairement par rapport à des substances psychoactives.

Enfin, tout au long de cet article vous retrouverez des images venant d’une étude de 2020 sur les drogues de synthèse (les designer drugs) que vous pouvez consulter en français. Il existe aussi le terme de « nouveau produit de synthèse », qui renvoit à ces fameux NPS qui ne manquent pas d’être étudiés.

La suite de l’article est découpé en grandes parties ordonnées par pages.

Page 2 : Tabac et alcool.

Page 3 : Opiacés, stimulants, cannabis.

Page 4 : Benzodiazépines et dissociatifs.

Page 5 : Cathinones et psychédéliques.