Ce que l’on nomme continuum est le concept selon lequel on peut passer d’un objet à l’autre sans changement brutal, sans avoir à passer de frontière stricte, sans possiblement s’en rendre compte ou en tout cas en ne sachant pas précisément à quel moment nous avons changé d’objet. Le mot spectre est aussi employé pour parler de ce concept.

Il nous est possible d’observer ce phénomène lorsque l’on observe les couleurs, ou encore en regardant des vidéos où des visages sont générés grâce à des logiciels et qui s’enchaînent fluidement. Le fait de se perdre dans ses pensées, de rêver, sont d’autres exemples. On peut aussi parler du fait d’observer le développement d’un humain de la fécondation jusqu’à sa mort, des cheveux et des ongles qui poussent, etc. Il existe de nombreux domaines où il est difficile voire impossible de poser de limites claires, et l’objet de cet article est d’en tirer des leçons.

Je souhaite avec cet article mettre en avant l’idée de continuum puisqu’il me semble que l’on retrouve cette notion partout dans la nature et dans la société, mais aussi dans chaque individu. La diversité semble être la norme, et nous allons voir que les frontières que l’on crée ne sont pas nécessairement objectives et pertinentes.

Un exemple de continuum : la couleur et ses nuances.

Comment se fait-il que les couleurs n’aient pas de frontières apparentes entre elles ? Pourquoi se fondent-elles ainsi sous nos yeux ? Bien d’autres questions encore, avec celles-ci, ont mené à ce qu’on appelle la colorimétrie, une discipline psychophysique découlant de la psychologie expérimentale. Une excellente vidéo produite par Captain Disillusion permet de comprendre beaucoup de choses sur la couleur.

Étymologiquement les noms des couleurs sont généralement analogiques aux éléments naturels – le vocabulaire est souvent même explicitement métaphorique – pour désigner des significations symboliques liées à la nature et à son interprétation. On nomme bien sûr le bleu ciel, le rouge sang, le blanc de neige, le vert pomme, l’orange, le pourpre, etc. Et dans telle société agricole, le vocabulaire du jaune comporte une trentaine de nuances pour suivre la maturation des cultures. Dans telle autre société de pêcheurs, le bleu et le vert offrent un vocabulaire très riche pour désigner l’état de la mer et du ciel, tandis que le blanc et le noir n’existent pas. Les noms de couleurs les plus courants – bleu, rouge, vert, jaune – ne correspondent pas aux mêmes teintes selon les sociétés et les époques.

FISCHER Hervé, Mythanalyse de la couleur, Éditions Gallimard, 2023, p. 55.

La couleur est le traitement psychologique de longueurs d’ondes physiques perçues par nos yeux. Le découpage des différentes nuances est fortement influencé socialement et il existe le daltonisme qui tient son origine dans la génétique des individus. Ainsi le bleu, qui est pour moi le bleu auquel je pense lorsque j’entends ce mot, n’est pas forcément le même que pour quelqu’un vivant au Japon ou en Inde. Les couleurs ne représentent pas la même chose symboliquement et ces distinctions sont assez différentes lorsque l’on change de culture ou encore d’époque.

En outre, la physiologie de la perception des couleurs ne varie pas selon les groupes humains. Nous disposons en effet dans ce domaine d’un certain nombre d’enquêtes concluantes. Les tests chromatiques établis par exemple par le chercheur japonais Ishihara Shinobu, pour déceler les anomalies de la vision des couleurs chez les Japonais, donnent exactement les mêmes résultats si on les applique à une population occidentale. Les spécialistes français qui ont suivi les travaux de leurs collègues japonais ont constaté que leur interprétation du fonctionnement de la rétine ou du cortex était en tout point semblable à la leur. Tout donne à penser que la physiologie de la perception des couleurs est la même à toutes les époques, pour toutes les populations, sous toutes les latitudes et longitudes.

Et il existe de nos jours une science, la colorimétrie, qui nous permet de quantifier universellement toutes les nuances selon des grilles de paramètres de plus en plus nombreux et fins incluant la physique des supports, la granulométrie des pigments, les reflets, le miroitement, l’incidence des couleurs voisines, etc. La colorimétrie nous a appris à porter attention à ces milles variations, du fait de la multiplication des couleurs synthétiques et des instruments de mesure auxquels on recourt dans la fabrication industrielle aussi bien que dans l’analyse pigmentaire. Grâce à elle, un restaurateur de tableaux est capable de masquer totalement une déchirure ou un écaillement de peinture sur une toile ancienne. Un carrossier saura repeindre à l’identique la portière d’une voiture accidentée. Manifestement l’être humain s’est armé de sciences rigoureuses pour discriminer la profusion et maîtriser le relativisme des couleurs qui nous submergent.

FISCHER Hervé, Mythanalyse de la couleur, Éditions Gallimard, 2023, p. 15-16.

Nous avons de nombreuses recherches qui nous permettent de comprendre ce qu’est la couleur et comment elle peut nous servir. La biologie de la couleur nous permet notamment de faire des hypothèses sur l’évolution des espèces et sur comment elle peut influencer nos chances de reproduction, de repérer et échapper aux prédateurs… La couleur a de grandes implications qui peuvent aujourd’hui nous échapper.1 Elle illustre donc bien ce que peut être un continuum. Son existence tient d’abord de la physique via les longueurs d’ondes, et sa perception tient de notre biologie. Son interprétation quant à elle est fortement imprégnée de normes sociales et culturelles mais aussi de mécanismes issus de notre évolution.

La couleur étant un caractère facilement mesurable et labile, les études l’ont utilisée pour comprendre les processus évolutifs depuis Bates et Wallace, mais ce n’est que récemment que les physiologistes visuels, les écologistes sensoriels, les écologistes comportementaux et les biologistes évolutifs partageant un intérêt pour la coloration se sont réunis pour étudier les mécanismes de production et de perception, les subtilités de la fonction et les schémas d’évolution. En outre, les motifs et le polymorphisme des couleurs sont tous deux associés à la dynamique de la spéciation. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de la science de la couleur, et la nature interdisciplinaire de cette entreprise collaborative est extrêmement prometteuse.

Cuthill, I. C., Allen, W. L., Arbuckle, K., Caspers, B., Chaplin, G., Hauber, M. E., … Caro, T. (2017). The biology of color. Science, 357(6350), eaan0221. doi:10.1126/science.aan0221

Mais pourquoi je parle de ça ? Nous allons voir que des continuums, il en existe beaucoup, et la couleur est peut-être celui dont on peut le plus parler sans risquer de se mettre à dos qui que ce soit (et encore, je n’ai pas essayé d’en parler avec des artistes ou des historiens de l’art).

Un modèle manichéen du monde : tout voir en noir et blanc.

Considérez-vous qu’il existe en ce monde le bien et le mal, et qu’ils s’affrontent ? Qu’est-ce qui est bien, et qu’est-ce qui est mal ? Sur quoi se base-t-on pour définir de telles choses ? Êtes-vous de droite ou de gauche ? Êtes-vous pour ceci, ou bien plutôt pour cela ? N’y a-t-il aucune alternative entre ces deux extrêmes ?

L’idée du bien et du mal n’a ainsi rien à voir avec la religion ou la conscience mystérieuse ; c’est un besoin naturel de races animales. Et quand les fondateurs des religions, les philosophes et les moralistes nous parlent d’entités divines ou métaphysiques, ils ne font que ressasser ce que chaque fourmi, chaque moineau pratiquent dans leurs petites sociétés :

Est-ce utile à la société ? Alors c’est bon. Est-ce nuisible ? Alors c’est mauvais.

Kropotkine, P. (2012). La morale anarchiste. Mille et une nuits, p. 32-33.

Et qu’est-ce qui est utile à la société ? Qu’est-ce qui lui est nuisible ? Chacun comprendra ici à quel point la morale est subjective et sujette à conflit justement parce que nous avons tous notre petite définition de ce qui est utile ou nuisible. Pour certains, l’immigration c’est mal en soit, pour d’autre c’est une richesse supplémentaire pour la société qui accueille. Certains voudraient plus de sécurité, d’autres en veulent moins. Travailler plus, travailler moins, nucléaire, énergies renouvelables, etc. Très souvent, les propositions s’opposent sans laisser de nuance entre elles alors qu’il y a bel et bien de la place pour la nuance.

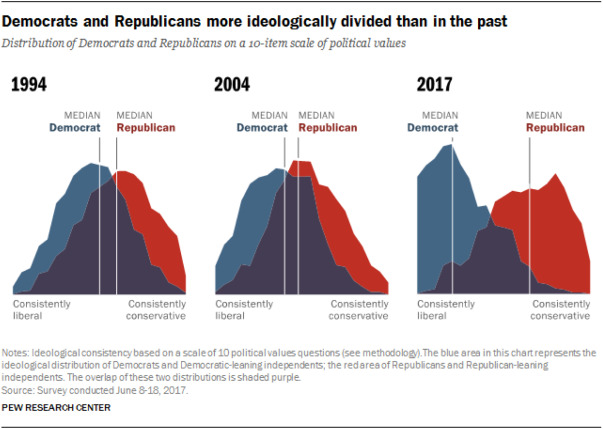

Mon propos ici va rejoindre ceux de mes articles sur la complexité et des systèmes dynamiques. Nous voyons notre société muter depuis quelques années et s’installe alors ce qu’on appelle la polarisation de la société. C’est-à-dire que la population tend à se diviser en plusieurs blocs distincts (souvent deux) sur le plan des idéologies politiques. Nous avons vu comment fonctionnent les médias dans l’article sur le sentiment d’insécurité, vous n’aurez donc pas de mal à comprendre leur impact sur cet écart : leaders d’opinion mal informés/manipulateurs, biais de simple exposition, désinformation récurrente, sensationnalisme, effet de groupe, besoin identitaire…2

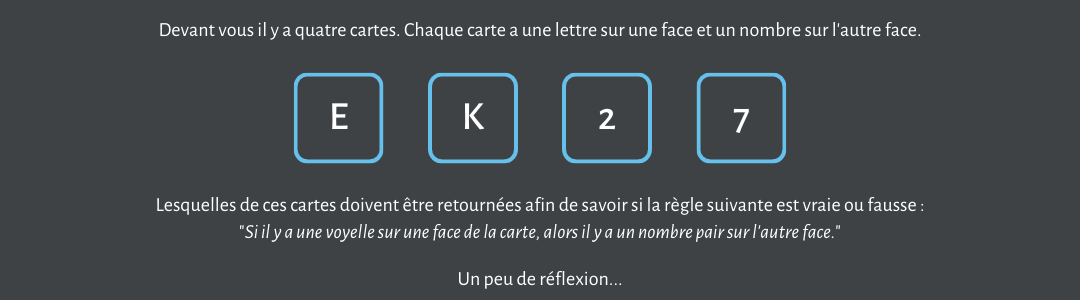

Vous allez voir plusieurs courbes en cloches tout au long de cet article qui permettront de visualiser des distributions de tout un tas de choses, dans la figure 1 ce sont les valeurs politiques des démocrates et républicains aux Etats-Unis qui sont représentées.

Azzimonti, M., & Fernandes, M. (2023). Social media networks, fake news, and polarization. European Journal of Political Economy, 76, 102256.

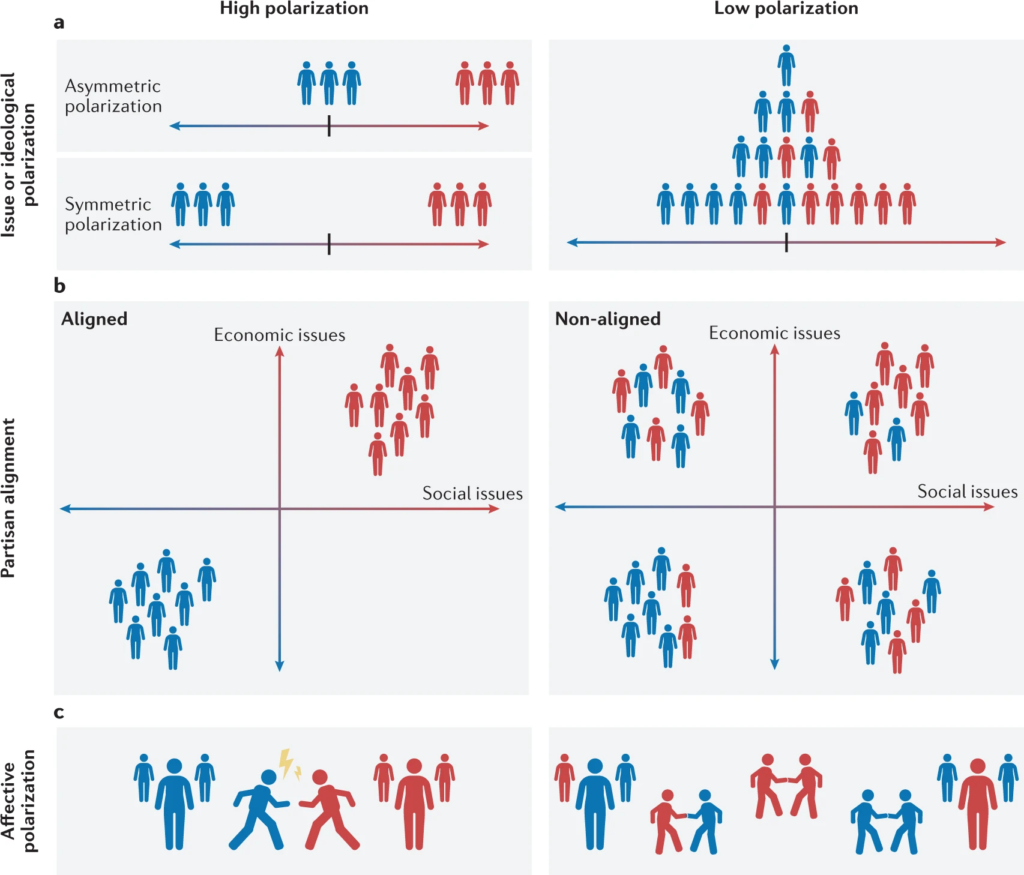

L’exemple le plus flagrant de polarisation est donc celui des Etats-Unis où il n’y a plus que deux partis qui se disputent la place de président, les autres partis étant complètement hors course avant même que les campagnes ne démarrent. Mais en France la perspective n’est pas franchement meilleure, puisque des blocs se constituent souvent de part et d’autre du spectre politique pour lutter l’un contre l’autre. Il existe plusieurs façon de se polariser comme le montre la figure tirée d’un article de 2022.3

a | On parle de forte polarisation thématique/idéologique lorsque l’un des groupes (asymétrique) ou les deux groupes (symétrique) se rapprochent des extrêmes et s’éloignent du centre en ce qui concerne les questions et/ou l’idéologie. Il y a une faible polarisation thématique/idéologique lorsque la plupart des gens ont des positions modérées et qu’il y a un chevauchement considérable entre les groupes.

b | Il y a alignement partisan sur les questions lorsque les groupes se divisent nettement sur de nombreuses questions. L’alignement est faible lorsque les préférences des différents segments de la société sont croisées.

c | La polarisation affective se produit lorsque les membres de différents groupes (ou partis) ont des sentiments nettement positifs à l’égard des membres de leur propre groupe et/ou des sentiments nettement négatifs à l’égard des membres de l’autre (des autres) groupe(s).

Ainsi, les trois types de polarisation (polarisation thématique ou idéologique, alignement partisan et polarisation affective) peuvent amener les citoyens à comprendre la politique et la société en termes de “nous contre eux”, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les relations intergroupes. L’une des principales conclusions de notre étude est que ces différents types de polarisation peuvent se renforcer mutuellement. Par exemple, l’analyse des données des American National Election Studies de 1984 à 2012 a montré que les attitudes à l’égard de la politique de protection sociale et, dans une moindre mesure, à l’égard de l’avortement et des droits des homosexuels, étaient fortement prédictives de sentiments négatifs à l’égard du parti adverse et de ses candidats à la présidence. Cela suggère que la polarisation thématique peut alimenter la polarisation affective. Dans un autre programme de recherche, la polarisation sur les valeurs lors de la première vague d’une enquête a permis de prédire la polarisation affective quatre ans plus tard, en tenant compte de la polarisation sur les valeurs lors de la deuxième vague.

Jost, J. T., Baldassarri, D. S., & Druckman, J. N. (2022). Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts. Nature Reviews Psychology, 1(10), 560-576.

Nous avons donc un exemple grandeur nature du phénomène de polarisation et que l’on peut donc anticiper pour notre société. Les conséquences d’une telle polarisation nous montrent que ce n’est pas encourageant pour le futur de la démocratie : moins de compromis possibles (alors que c’est tout là l’intérêt des débats et de l’échange des idées), actions politiques plus radicales, moins de place pour la diversité (uniformisation des individus au sein d’un bloc, plus de retrait identitaire), délais plus importants pour les décisions politiques, réactance plus importante…4

Nous avons en France des signes révélateurs d’une polarisation croissante, comme le gouvernement qui utilise de nombreux éléments de langage comme ultra gauche ou wokes, afin d’associer idéologie de gauche et violence, communautarisme et perte des valeurs républicaines. Cibler ainsi des catégories de personnes et les associer à des concepts plutôt négatifs et péjoratifs permet entre autre de les décrédibiliser quand ce n’est pas tout simplement les stigmatiser. Nous l’avons vu dans l’article sur les drogues, c’est un processus très efficace pour monter toute une population contre une autre, et les réels objectifs d’une telle stratégie sont rarement ceux explicitement mis en avant.

Être nuancé est donc difficile dans une telle ambiance où il faudrait presque obligatoirement choisir un camp à chaque fois que l’on aborde un sujet, aussi futile soit-il. La nuance est une posture difficile à tenir dans ce cadre, mais elle est nécessaire, surtout pour les sujets les plus flous où, finalement, personne n’en sait grand chose. Se mettre à pratiquer plus de dialectique est essentiel en ce sens, et il faut lutter contre ses propres biais et contre les sophismes adverses afin d’y arriver au mieux, ce qui n’est évidemment pas chose facile.

Il existe une multitudes d’opinions et de points de vue sur chacun des sujets de société qui nous importent, et imaginer qu’il y aurait soit un “pour”, soit un “contre” sans entre deux possible est une caricature bien triste au regard des capacités humaines à mesurer les propos et à discerner les détails. Il pourrait être intéressant de se demander si c’est d’abord la société qui se polarise avant les individus, mais je pense qu’il y a dans ce phénomène un cercle vicieux où il est difficile de savoir l’origine du problème.

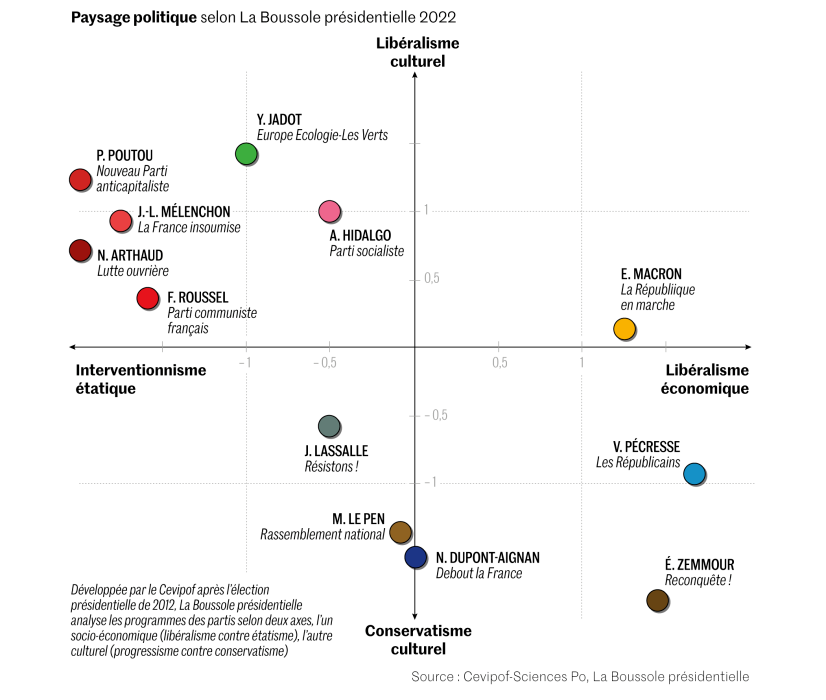

Nous pouvons considérer le paysage politique français comme un spectre d’idéologies politiques, comme le montre la figure 3 ci-dessous, et nous pouvons constater qu’une simple description gauche/droite ne suffit pas. Il est important de connaître les idées, et ne pas bêtement associer un côté à “mauvais” et l’autre à “bon”, puisque même chez nos adversaires peuvent se trouver des idées intéressantes, et comprendre ces idées, les prendre en compte, est important pour discuter des solutions politiques à mettre en place. Si nous considérons l’autre comme notre ennemi, il n’y a pas de raison qu’il n’en fasse pas de même.

Qu’est-ce qui est bien ou mal ? Je dirai que cela dépend de nos objectifs et que nous mettons des valeurs derrière les actes et les idées en fonction de l’éloignement ou du rapprochement de notre objectif, et que toute la difficulté d’une société est de réussir à aligner les individus sur une morale partagée sans avoir à les obliger par la force. Seulement, nous sommes tous différents, et bien que cela ne soit pas grave en soit, il est important de le prendre en compte pour construire une société paisible où il fait bon vivre.

La démocratie est un système basé sur les compromis, puisqu’on accepte comme postulat de départ que nous ne serons jamais tous d’accord à 100% et qu’il est nécessaire que chacun fasse un pas vers l’autre. Suivant les questions abordées, un côté fait plus d’effort que l’autre, mais globalement il est important que chaque camp politique sache concéder certaines choses. La polarisation, c’est la disparition des compromis et la négation du continuum idéologique sur lequel nous nous trouvons tous.

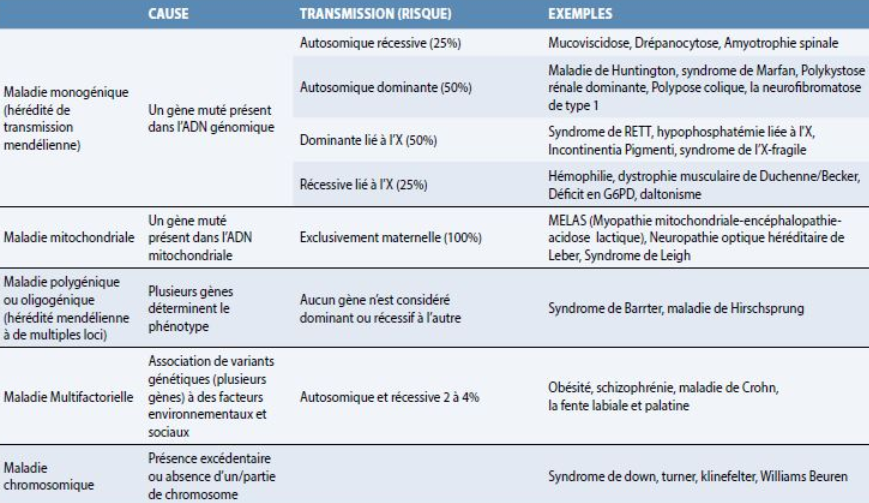

La diversité génétique, plus grande richesse de l’humanité.

Pourquoi serait-ce grave d’être différent des autres groupes humains ou même des individus au sein de notre groupe ? Et quand différence il y a, pourquoi s’offusquer dès lors qu’elle aurait une origine en partie ou principalement génétique ?

La diversité génétique est la ressource la plus précieuse de l’humanité, pas un regrettable écart à un état idéal de monotone uniformité.

Dobzhansky, T. (1962). Genetics and equality: equality of opportunity makes the genetic diversity among men meaningful. Science, 137(3524), 112-115.

Étudier la génétique n’est pas synonyme de vouloir classifier les gens, les ficher, pour mieux les purger ou les discriminer dans la société. Les recherches actuelles en génétique permettent entre autre de développer des traitements et des thérapies5, mais aussi de mieux comprendre l’environnement dans lequel on évolue au travers de l’épigénétique.6 Les recherches en génétique comportementale jouissent d’ailleurs d’une bonne réplicabilité7, à en faire pâlir certaines disciplines.

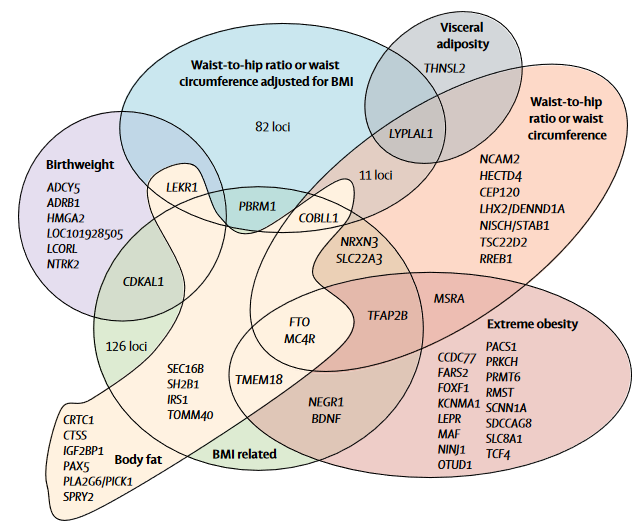

Cela permet aussi d’expliquer à certaines personnes que certains problèmes qu’elles vivent ne relèvent pas entièrement (des fois pas du tout) d’elles, comme dans le cas de l’obésité et/ou du surpoids8 qui a une héritabilité de 40% à 70%. Cette trouvaille en génétique veut-elle dire que les personnes obèses ont du souci à se faire ? Et bien non, cela veut au contraire dire que l’on comprend mieux ce problème de santé et qu’on peut accompagner plus efficacement ces personnes. Cela permet aussi de déculpabiliser un certain nombre d’individus qui peuvent être amenés à croire, par leur proche et la société, qu’ils sont entièrement responsables du fait d’être en surpoids. Je trouve insupportable le fait de culpabiliser les gens pour des choses qui ne dépendent que peu ou pas d’eux, surtout quand la seule base des inquisiteurs est une morale tout à fait ignoble.

Goodarzi, M. O. (2018). Genetics of obesity: what genetic association studies have taught us about the biology of obesity and its complications. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 6(3), 223–236. doi:10.1016/s2213-8587(17)30200-0

Quand on voit le nombre conséquent d’études et méta-analyses publiées en génétique, ainsi que les conclusions faisant quasi-systématiquement référence à l’environnement dans lequel les gènes évoluent, on ne peut plus penser en termes uniquement génétiques ou sociaux et environnementaux, c’est une interaction des deux qui nous fait devenir qui on est9, et ce qu’on est est en perpétuelle évolution. Il n’y a donc ici plus une vision binaire du comportement humain (soit biologique, soit social/environnemental), mais plutôt une vision globale de chaque comportement. Le but est de comprendre un phénomène dans son ensemble, et cela nécessite une prise en compte de tout ce qui influence le comportement.

Il est sûrement nécessaire de préciser quelques points du vocabulaire utilisé en génétique. Mais je vais laisser parler des personnes bien plus expertes que moi sur de telles choses. Robert Plomin, dans son livre Blueprint, nous explique que

En science, lorsque les mots ont plusieurs sens et connotations, il est utile d’inventer un nouveau mot qui ne signifie que ce que l’on veut qu’il signifie. C’est la raison d’être du mot de six syllabes “héritabilité”. Il indique dans quelle mesure une caractéristique comme le poids est héréditaire. L’héritabilité de 70 % pour le poids signifie que 70 % des différences de poids entre les personnes peuvent être attribuées à des différences dans la séquence d’ADN héritée. Les 30 % restants pourraient être dus à des facteurs environnementaux systématiques tels que le régime alimentaire et l’exercice physique, mais, comme nous le verrons, ce qui nous différencie sur le plan environnemental, ce sont des expériences non systématiques et aléatoires sur lesquelles nous n’avons que peu de contrôle.

L’héritabilité est souvent mal comprise. Par exemple, il ne s’agit pas d’une constante comme la vitesse de la lumière ou la gravité. Il s’agit d’une statistique qui décrit une population particulière à un moment donné, avec le mélange particulier d’influences génétiques et environnementales de cette population. Une façon plus simple de l’exprimer est de dire qu’il décrit ce qui est mais ne prédit pas ce qui pourrait être. Une autre population, ou la même population à un moment différent, pourrait avoir un mélange différent d’influences génétiques et environnementales. L’héritabilité reflétera ces différences. Par exemple, l’héritabilité du poids corporel est plus importante dans les pays riches comme les États-Unis que dans les pays pauvres comme l’Albanie et le Nicaragua. Les pays riches ont un accès plus large aux fast-foods et aux en-cas à haute teneur énergétique, et un accès plus large à la nourriture grasse conduit à une héritabilité plus élevée parce qu’il expose les différences génétiques dans la propension des gens à prendre des kilos.

Plusieurs autres malentendus courants sur l’héritabilité découlent de cette confusion entre ce qui est et ce qui pourrait être, et du fait que l’on pense à un seul individu plutôt qu’aux différences individuelles au sein d’une population.

Plomin, R. (2019). Blueprint, with a new afterword: How DNA makes us who we are. Mit Press.

Kathryn Paige Harden nous explique quant à elle dans son livre The Genetic Lottery que

Aucun concept de génétique n’a peut-être fait l’objet d’autant de confusion que l’héritabilité, un terme technique qui, malheureusement, ressemble à un mot anglais ordinaire. Les racines linguistiques du mot “héritabilité” sont antérieures de plusieurs millénaires à toute connaissance de l’ADN. Heres était le mot latin pour “héritier”, la personne (de sexe masculin) qui avait légalement droit aux biens et au rang social d’une personne à sa mort. Une aristocratie “héréditaire” est une société dans laquelle la richesse, les rangs, les titres, les pouvoirs et les privilèges sont reproduits de génération en génération. Un “héritage” est un bien qui est transféré d’un parent à un enfant. Lorsque nous entendons le mot “héritabilité”, il est presque impossible de ne pas le charger de plusieurs milliers d’années de bagage culturel sur le fonctionnement de l'”héritage”. L’héritage consiste à reproduire fidèlement les hiérarchies sociales ; l’héritage est une continuité ininterrompue de parent à enfant.

Mais, comme je l’ai expliqué au chapitre 2, les humains ne se reproduisent pas “à l’identique”. C’est une erreur d’imaginer que les caractères héréditaires sont ceux qui sont transmis, intacts, de parent à enfant, car cette conception ignore le fait que la moitié de la variation génétique existe au sein des familles. Je possède deux copies de chaque gène et cette diversité génétique interne se manifeste par des différences génétiques entre mes enfants.

Pour reprendre l’exemple de la taille, une héritabilité de 80 % signifie que la plupart des différences de taille au sein de la population étudiée (un point important sur lequel je reviendrai à la fin de ce chapitre) ont été causées par des différences génétiques entre les personnes. Mais ces différences génétiques causant la taille existent aussi bien au sein des familles qu’entre les familles. Si l’écart-type de la taille des hommes adultes dans la population était de 3 pouces, avec une moyenne de 70 pouces, nous nous attendrions à ce que la distribution des tailles dans la population ressemble à la partie supérieure de la figure 6.2. Comparez cette distribution à la distribution des tailles à laquelle nous pourrions nous attendre pour tous les descendants masculins potentiels d’un père dont la taille est légèrement supérieure à la moyenne (71 pouces) – la moitié inférieure de la figure 6.2. L’éventail des résultats potentiels est quelque peu réduit – les enfants de parents légèrement plus grands sont moins susceptibles d’être très petits – mais il n’est certainement pas éliminé.

L’observation d’une héritabilité élevée ne signifie donc pas que les inégalités entre les personnes seront parfaitement reproduites d’une génération à l’autre : Des parents grands peuvent parfois avoir des enfants plus petits. En fait, une héritabilité élevée implique que les enfants de mêmes parents auront des résultats différents dans la vie. L’héritabilité permet de déterminer si des personnes génétiquement différentes présentent des différences phénotypiques, et les frères et sœurs sont génétiquement différents.

Harden, K. P. (2021). The genetic lottery: why DNA matters for social equality. Princeton University Press.

Pour creuser un peu plus l’héritabilité, j’ai traduis une note du livre de Robert Plomin. Il est aussi intéressant de voir ce que sont la variance, la covariance et la corrélation. Quoi qu’il en soit, même si l’on peut concéder à certains détracteurs des recherches en génétique que oui, il y a eu des drames par le passé, et que des gens se sont appuyés sur des théories pour justifier des atrocités, nous ne sommes pas condamnés à retomber dans les mêmes travers justement parce que l’on peut tirer des enseignements de l’histoire.10

On ne peut déduire ce qui doit être de ce qui est (ou un truc du genre). Ou, comme le dit Robert Plomin, “la génétique n’a rien à dire sur ce qui devrait ou pourrait être, elle s’exprime sur ce qui est“. Une fois sorti du domaine de la recherche, c’est aux politiciens et aux citoyens d’utiliser ces informations avec parcimonie et prudence, on ne peut reprocher aux chercheurs de chercher.

Un autre exemple de continuum : la santé mentale.

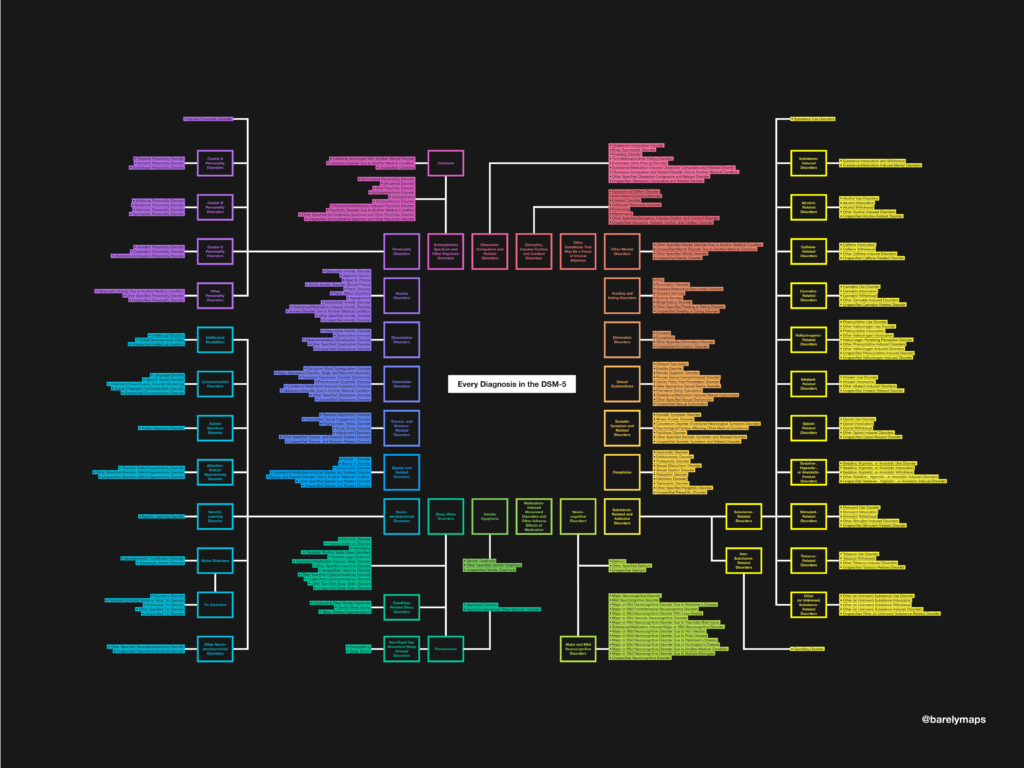

Vous connaissez peut-être les différents systèmes de classifications des pathologies mentales, comme le manuel diagnostique des troubles mentaux (ou DSM-5) ou bien la Classification Internationale des Maladies (CIM-11 qui a remplacé la CIM-10 depuis janvier 2022) qui présente un chapitre dédié à la classification des maladies et troubles mentaux.

Il est important de noter que le DSM-5 se fonde principalement sur de l’observation clinique et n’a pas de valeur scientifique, en tant que tel, comme pourrait l’avoir une revue de littérature ou une méta-analyse. Bien entendu l’ouvrage s’appuie sur de nombreuses recherches, mais de la même manière qu’un scientifique voulant publier son propre livre et qui n’a pas l’obligation d’être relu et critiqué par des pairs avant la publication. Le DSM-5 est le produit de la participation de nombreux psychiatres dans divers groupes de travail et c’est un outil utile et dont beaucoup de praticiens se servent afin d’accompagner leurs patients, mais il a de nombreuses limites.

La partie relative aux maladies et troubles mentaux de la CIM-11 est assez semblable au DSM-5 et fait l’objet du même genre de critiques.11

Comme nous l’avons vu précédemment, la fiabilité n’est pas une mesure de la validité, et bien que les critères opérationnels puissent améliorer la fiabilité, ils peuvent le faire au détriment de la validité. Ainsi, par exemple, un patient qui remplit tous les critères de la dépression majeure selon le système DSM peut avoir développé tous les symptômes après un événement majeur, pas nécessairement traumatisant. Le clinicien peut conclure à juste titre que les symptômes sont une réaction à l’événement et non le début d’un trouble dépressif nécessitant un traitement psychologique ou médicamenteux spécifique. Le clinicien considérerait donc qu’il s’agit d’un trouble de l’adaptation, même si les critères opérationnels indiquent clairement qu’il s’agit d’un trouble dépressif majeur. Il ne s’agit pas d’un problème de manuel ; dans ma pratique clinique, j’ai vu des patients mal diagnostiqués et surtraités avec des antidépresseurs alors qu’il s’agissait d’un trouble dépressif majeur alors qu’il était évident qu’une approche attentiste aurait été bien plus appropriée.

Tyrer, P. (2014). A comparison of DSM and ICD classifications of mental disorder. Advances in psychiatric treatment, 20(4), 280-285.

Le défi le plus immédiat est de savoir comment diagnostiquer les personnes. Depuis les années 1950, les psychiatres utilisent un ouvrage exhaustif appelé Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui en est actuellement à sa cinquième édition. Il répertorie tous les troubles reconnus, de l’autisme aux troubles obsessionnels compulsifs en passant par la dépression, l’anxiété et la schizophrénie. Chaque trouble est défini par des symptômes. L’hypothèse inhérente est que chaque trouble est distinct et survient pour des raisons différentes.

Toutefois, avant même la publication du DSM-5 en 2013, de nombreux chercheurs estimaient que cette approche était erronée. “N’importe quel clinicien aurait pu vous dire que les patients n’avaient pas lu le DSM et ne s’y conformaient pas”, explique M. Hyman, qui a participé à la rédaction de la cinquième édition du manuel.

Peu de patients correspondent à un ensemble de critères précis. Au contraire, les personnes présentent souvent un mélange de symptômes liés à différents troubles. Même si une personne a reçu un diagnostic assez clair de dépression, elle présente souvent des symptômes d’un autre trouble, comme l’anxiété. “Si vous souffrez d’un trouble, vous avez beaucoup plus de chances d’en souffrir d’un autre”, explique Ted Satterthwaite, neuropsychiatre à l’université de Pennsylvanie, à Philadelphie.

Cela implique que la manière dont les cliniciens ont divisé les troubles mentaux est erronée. Les psychiatres ont tenté de résoudre ce problème en divisant les troubles en sous-types de plus en plus fins. “Si l’on observe l’évolution du DSM au fil du temps, le livre devient de plus en plus épais”, explique M. Satterthwaite. Mais le problème persiste : les sous-types reflètent encore mal l’ensemble des symptômes que présentent de nombreux patients.

Marshall, M. (2020). The hidden links between mental disorders. Nature, 581(7806), 19–21. doi:10.1038/d41586-020-00922-8

Je pense que nous sommes beaucoup à avoir une intuition, à savoir que les êtres humains sont bien trop complexes pour être rangés dans une unique case. D’ailleurs, les différentes sciences comportementales ne cessent de montrer à quel point il est difficile d’observer des groupes entiers tant il y a de différences entre chacun des individus. Et la psychiatrie n’échappe pas à cette réalité. Dans ma pratique d’éducateur spécialisé, l’adaptation à l’individu et le sur-mesure sont la norme, puisqu’essayer d’appliquer une méthode unique pour chacun est voué à l’échec.

Cela nous pousse aussi à regarder le monde avec un prisme différent de celui des décennies (et siècles) passés, à savoir résister à l’envie de généraliser à outrance et de cesser toute réflexion dès lors que l’on a identifié une caractéristique individuelle qui nous donne envie de conclure quelque chose sur l’individu devant nous. La logique anti-raciste, par exemple, est la bonne lorsqu’elle démontre que la couleur de peau ne permet pas de conclure quoi que ce soit de la personnalité de l’humain ou de l’humaine en face de nous, ce qui est largement soutenu par les diverses sciences comportementales, y compris par la recherche en génétique.12

Et comme l’image qui suit nous le montre, nous aurions bien du mal à définir clairement des frontières entre les humains à la seule impression qui nous parvient à la vue de cette palette. Et nous allons voir que c’est la même chose lorsqu’il s’agit du monde mental de tout un chacun.

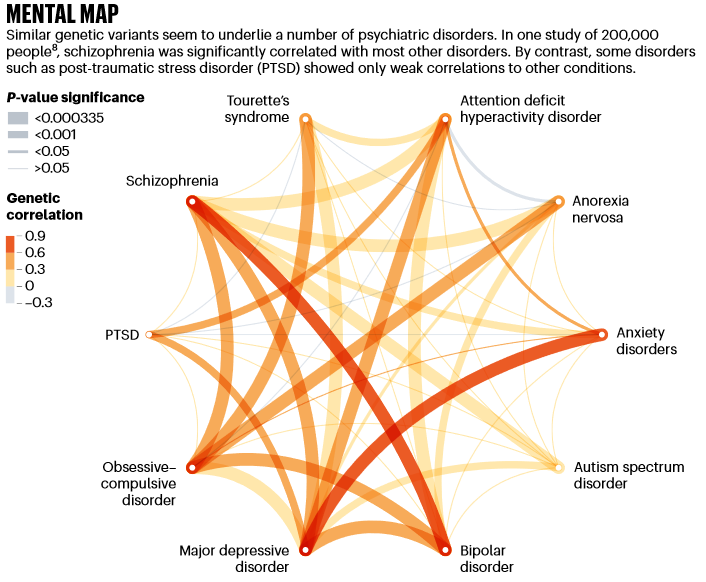

D’un point de vue clinique, les preuves que les symptômes recoupent plusieurs troubles – ou que les personnes souffrent souvent de plus d’un trouble – n’ont fait que se renforcer. C’est pourquoi, bien que des symptômes individuels tels que les changements d’humeur ou les troubles du raisonnement puissent être diagnostiqués de manière fiable, il est difficile d’attribuer les patients à un diagnostic global tel que le “trouble bipolaire”.

Même des troubles apparemment distincts sont liés. En 2008, la généticienne Angelica Ronald, qui travaillait alors à l’Institut de psychiatrie du King’s College de Londres, et ses collègues ont découvert que l’autisme et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) se chevauchaient. “À l’époque, il n’était pas possible d’être diagnostiqué avec les deux pathologies”, explique Angelica Ronald, en raison d’une règle figurant dans une version antérieure du DSM. Mais elle et son équipe ont découvert que les traits de l’autisme et du TDAH étaient fortement corrélés et partiellement sous contrôle génétique.

En outre, il semble y avoir des groupes de symptômes qui dépassent les limites des troubles. Une étude de 2018 a examiné des personnes chez qui on avait diagnostiqué soit une dépression majeure, soit un trouble panique, soit un trouble de stress post-traumatique (PTSD). Les volontaires ont été évalués sur la base de leurs symptômes, de leurs performances cognitives et de leur activité cérébrale. Les chercheurs ont constaté que les participants se répartissaient en six groupes, caractérisés par des humeurs distinctes telles que la “tension” et la “mélancolie”. Les groupes recoupent les trois catégories diagnostiques comme si elles n’existaient pas.

Beaucoup s’accordent aujourd’hui à dire que les catégories diagnostiques sont erronées. La question qui se pose est la suivante : avec la biologie comme guide, à quoi devraient ressembler le diagnostic et le traitement psychiatriques ?

Marshall, M. (2020). The hidden links between mental disorders. Nature, 581(7806), 19–21. doi:10.1038/d41586-020-00922-8

La pratique clinique n’a de cesse de tomber sur des cas de pathologies qui se chevauchent et co-existent, et les récentes recherches en génétiques tendent à soutenir de plus en plus ce point de vue13. Il est important ici de comprendre que lorsqu’une personne dit avoir un certain trouble mental, il sera bien vain de lui expliquer que “non, vu que dans le DSM c’est pas tout à fait défini comme ça etc…” De la même manière que consommer une drogue peut donner des effets sensiblement ou très différents d’une personne à l’autre. Nous avons le réflexe du sophisme du “vrai écossais” où nous pensons “si tu as vraiment consommé ça, tu devrai ressentir ça !”, alors que la réalité est évidemment plus complexe que ça.

Marshall, M. (2020). The hidden links between mental disorders. Nature, 581(7806), 19–21. doi:10.1038/d41586-020-00922-8

Il ne fait plus aucun doute que les prochaines versions du DSM et de la CIM, verront leur classification grandement changée, d’autant que le concept de “trouble sans frontière” ne date pas d’hier.14 En effet, les limites de cette méthode de classification sont connues et critiquées depuis de nombreuses années.15 Malheureusement comme toujours dans le domaine de la science, les innovations mettent du temps à voir le jour après une idée originale et les débats peuvent être vifs et repousser l’émergence de consensus scientifiques.

Sexe, genre et cerveau mosaïque : et si nous cessions d’essentialiser les individus ?

Il n’y a pas de systèmes séparés. Le monde est un continuum. Où nous traçons des frontières autour d’un système dépend du but de la discussion – des questions que l’on veut poser.

Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems: A primer. chelsea green publishing.

Il y a des différences biologiques entre hommes et femmes, mais de la même manière que des différences de couleur de peau ne justifient en rien le racisme, ces différences ne justifient en rien le sexisme. Mais quelles sont ces différences ? Avons-nous, lorsque nous parlons de cerveaux, des distributions tout à fait distinctes entre hommes et femmes ?

Les différences observées ne sont pas de l’ordre d’un écart fondamental entre la manière de penser des hommes et celle des femmes, au contraire.16 Les différences portent sur des capacités cognitives identiques mais qui s’expriment en moyenne différemment (et ces différences moyennes ne sont pas assez grandes pour que l’on puisse en déduire des traitements sociaux différents). Il peut y avoir plus de différences entre deux hommes qu’entre un homme et une femme. Penser uniquement en termes de moyennes est très risqué si l’on cherche à comprendre la réalité de ces différences, leurs origines et leurs potentielles conséquences à l’échelle individuelle.

Si nous sommes dix dans un bar à gagner dans les 1500€ par mois, la moyenne reflétera une certaine réalité, plutôt intuitive. Mais si un milliardaire rentre dans ce bar, nous serons d’un coup en moyenne tous multimillionnaires, ce qui finalement ne dit rien de la réalité de la quasi totalité des gens présents.

Certaines personnes n’aiment pas entendre parler de différences entre hommes et femmes, soit parce qu’elles pensent que noter des différences signifie que l’on va s’en servir pour discriminer, soit que l’on souhaite s’en servir pour essentialiser ce qu’est un homme, et ce qu’est une femme. Mais qu’est-ce qu’un homme, et qu’est-ce qu’une femme (et n’oublions pas nos ami-es intersexes) ? Pour des personnes s’appuyant sur de vieilles traditions, un homme est quelqu’un de fort, qui protège et qui plante sa petite graine, tandis que la femme s’occupe des enfants venant de la graine de l’homme et entretient le foyer. Mais c’est une définition qui n’a rien de très rigoureux sur le plan scientifique (et qui est, disons-le, plutôt archaïque).

Intuitivement, j’ai tendance à penser que si l’on veut vraiment définir de telles choses, il nous faut utiliser les sciences cognitives et la biologie mais aussi les sciences sociales. Les sciences cognitives et la biologie parce qu’il est indéniable que l’on dispose d’attributs physiques et physiologiques, et les sciences sociales parce qu’il est évident que notre compréhension du fonctionnement des êtres humains dépend d’abord d’une manière d’étudier cette question. Cette question est, notons-le, profondément sociale et idéologique, ne serait-ce que par l’éthique dans le monde de la recherche qui définit comment on s’autorise à étudier et expérimenter les hypothèses.

Ainsi, bien que nous ayons une biologie depuis la nuit des temps (oui j’ai osé), elle ne nous est apparue clairement que très récemment et la compréhension que l’on avait des phénotypes de chacun jusqu’ici a fortement été influencée par diverses périodes historiques, divers courants philosophiques et artistiques, et divers enjeux de pouvoirs au sein de la société. Il n’est donc pas étonnant de constater que l’on parle de choses réelles et physiques avec des mots parfois flous, teintés de croyances et d’idéologies, et que notre appétence à la catégorisation pour simplifier la pensée nous limite parfois (si ce n’est souvent) dans la compréhension plus réaliste de ce que l’on observe. En gros, tout ça pour dire que si l’on confond hommes et femmes parfois en marchant dans la rue, c’est d’abord pour des raisons sociales plutôt que pour des raisons biologiques, bien que les deux interagissent constamment.

Je vais vous présenter quelques différences entre hommes et femmes, mais il me faut d’abord présenter succinctement deux papiers, un de 2016 et un autre de 2019, pour que le contexte de ces différences soit plus clair et ne laisse pas entendre que ce qui est naturel est forcément bon, ou même que ces différences seraient forcément “naturelles” et libres de toute influence environnementale (et donc socio-culturelle). L’article de 2016 nous montre que

L’origine des différences entre les sexes dans le cerveau et le comportement dépend non seulement de la sécrétion d’hormones programmée par le développement pendant les périodes sensibles du début de la vie, mais aussi des gènes et des chromosomes sexuels, ainsi que des mitochondries de la mère. En outre, il existe une interaction continue entre les gènes et les expériences, désormais appelée “épigénétique”, qui modifie l’expression des gènes au cours de la vie. Sachant que l’ensemble du cerveau est affecté par les hormones sexuelles avec de subtiles différences entre les sexes, nous entrons dans une nouvelle ère dans notre capacité à comprendre et à apprécier la diversité des comportements et des fonctions cérébrales liés au sexe. Cela renforcera la “médecine personnalisée”, qui reconnaît les différences entre les sexes dans les troubles et leur traitement, et permettra de mieux comprendre comment les hommes et les femmes diffèrent, non pas par leurs capacités, mais par les “stratégies” qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne.

Jordan Marrocco & Bruce S. McEwen (2016) Sex in the brain: hormones and sex differences, Dialogues in Clinical Neuroscience, 18:4, 373-383, DOI: 10.31887/DCNS.2016.18.4/jmarrocco

Le papier de 2019 nous permet encore de montrer l’interaction entre l’environnement et la biologie comme influence sur les différences hommes-femmes :

Au cours des dix dernières années, notre compréhension de la différenciation sexuelle du cerveau des mammifères a radicalement changé. Le modèle simple selon lequel la testostérone masculinise le cerveau des mâles à partir d’une forme féminine par défaut a été remplacé par un scénario complexe, selon lequel les effets du sexe sur le cerveau des femelles et des mâles sont exercés par des facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. Ces facteurs agissent via de multiples mécanismes partiellement indépendants qui peuvent varier en fonction de facteurs internes et externes. Ces observations ont conduit à l’hypothèse de la “mosaïque”, c’est-à-dire l’attente d’une grande variabilité dans le degré de “masculinité”/”féminité” de différentes caractéristiques dans un même cerveau.

Joel, D., Garcia-Falgueras, A., & Swaab, D. (2019). The Complex Relationships between Sex and the Brain. The Neuroscientist, 107385841986729. doi:10.1177/1073858419867298

Voici donc des différences relevant à la fois d’une biologie propre à chacun des sexe, à la fois de facteurs environnementaux : différences de consommations de drogues et manifestation de l’addiction17 ; différences dans la manifestation de la dépression à l’adolescence18 ; interactions entre hormones sexuelles et stéréotypes de genre (approche biopsychosociale)19 ; différence du fonctionnement de l’axe HPA (stress)20 ; différences dans les troubles du spectre autistique21 ; différences dans la sécrétion de dopamine dans le striatum22 ; volume du cerveau et structure générale23 ; effets du dérèglement du sommeil24 ; cognition sociale25 ; influence des hormones sexuelles26 ; anxiété, dépression, troubles affectifs27 ; neurodéveloppement et maladies neurodégénératives28.

Un papier de 2023, intitulé les différences sexuelles comptent : hommes et femmes sont égaux mais pas identiques29, pourrait résumer tout cela ainsi :

De nombreuses caractéristiques du cerveau et du comportement varient selon le sexe. La recherche actuelle ne peut ignorer les différences entre les sexes dans l’anatomie, la physiologie et la neurochimie du cerveau, surtout si l’on considère la prévalence différente de nombreux troubles psychiatriques et du développement chez les hommes et les femmes, les signes et les symptômes de la pathophysiologie et la réponse à la thérapie.

L’objectif de cet article est de donner un aperçu des différences entre les hommes et les femmes, en soulignant que des environnements génétiques et hormonaux différents déterminent la trajectoire du développement des hommes et des femmes. Malgré la complexité de la question, nous aimerions souligner qu’en raison de forces biologiques sous-jacentes différentes, les hommes et les femmes diffèrent non seulement dans les aspects biologiques évidents, mais aussi dans l’activité cérébrale, les styles cognitifs et comportementaux propres à chaque sexe, ainsi que la susceptibilité aux maladies et aux troubles. Malgré cette complexité, la biologie est importante dans l’étude des différences entre les sexes, surtout si l’on considère la vulnérabilité différente des hommes et des femmes à de nombreux troubles du développement et troubles psychiatriques. Cette revue a pour but de montrer qu’il existe une base biologique aux différences entre les sexes, et que la biologie joue son rôle. Nous tenons à souligner que le sexe ne peut être ignoré en tant que covariable possible dans divers domaines et ceux que nous avons mentionnés. En d’autres termes, cette revue veut montrer pourquoi le sexe est important et qu’en ce qui concerne l’aspect biologique, les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. D’autre part, nous sommes conscients du fait que, dans certaines circonstances, les différences entre les sexes en matière de structure ou de fonction neuronale à l’âge adulte pourraient être façonnées par l’expérience, la pratique et la plasticité neuronale.

Ivan S, Daniela O, Jaroslava BD. Sex differences matter: Males and females are equal but not the same. Physiol Behav. 2023 Feb 1;259:114038. doi: 10.1016/j.physbeh.2022.114038. Epub 2022 Nov 22. PMID: 36423797.

Définissons un peu plus clairement comment nous distinguons les sexes biologiques.

Pour dérouler cette partie, je vais principalement m’appuyer sur Thomas Durand, docteur en biologie, qui a récemment du expliquer clairement certains points relatifs à la question de sexe biologique et de genre.

Premièrement, nous pouvons regarder au niveau de la taille des cellules sexuelles (gamètes), et nous voyons une première distinction puisque les gamètes masculines (spermatozoïdes) sont bien plus petites que les gamètes féminines (ovules). C’est une des caractéristiques classiques pour définir le sexe.

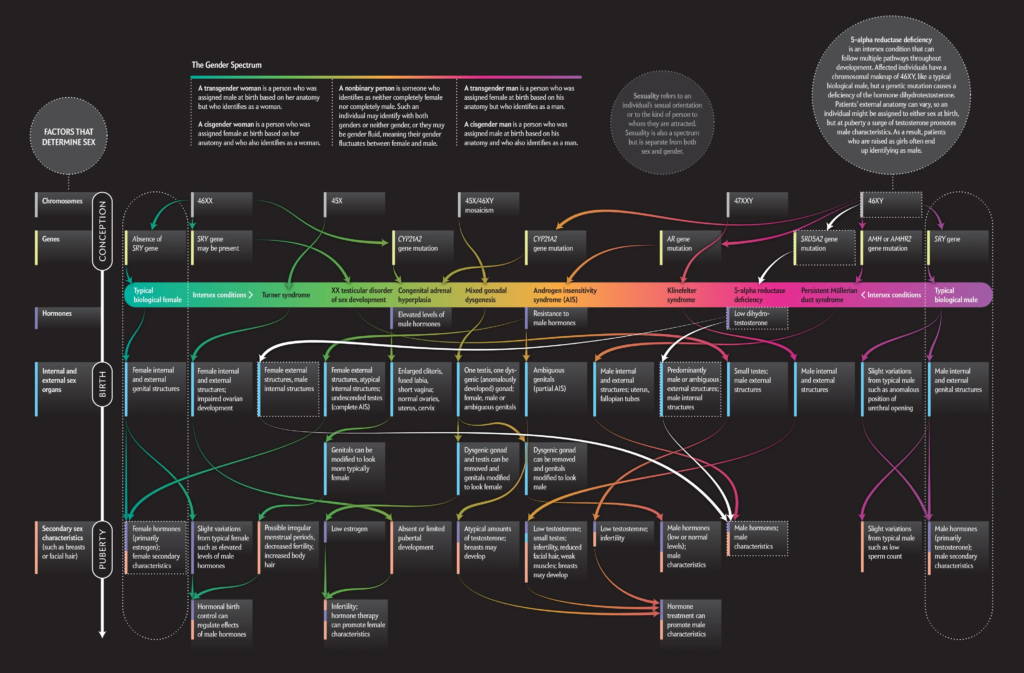

Deuxièmement, nous pouvons observer le déterminisme génétique30 lié aux chromosomes : XX pour les femmes, XY pour les hommes. Ce schéma de départ va dès le début de la vie influencer un certain nombre d’aspects développementaux qui va différencier sur de nombreux traits les personnes identifiées comme femmes et les personnes identifiées comme hommes.31 Cependant les êtres humains ne sont pas uniquement l’un ou l’autre, mais peuvent être XXY, ou XYY et bien d’autres possibilités encore. Et notez que je ne parle pas ici d’anomalies, puisque ne pas être soit XY ou XX ne consiste pas nécessairement en un “problème” biologique inévitable, comme pour certains handicaps, c’est surtout le fait d’être identifié comme anormal et traité comme tel qui va apporter le plus d’ennuis. Ainsi, être intersexe ou avoir un troisième chromosome n’est pas un problème en soit, mais le milieu social dans lequel on évolue peut décider que c’est effectivement un problème et c’est à ce moment là que les ennuis commencent réellement pour la personne concernée. Pour nuancer cela, il est tout de même nécessaire de garder en tête que même dans un cadre d’acceptation de la différence d’autrui, certaines de ces différences peuvent tout de même apporter des difficultés aux individus.32

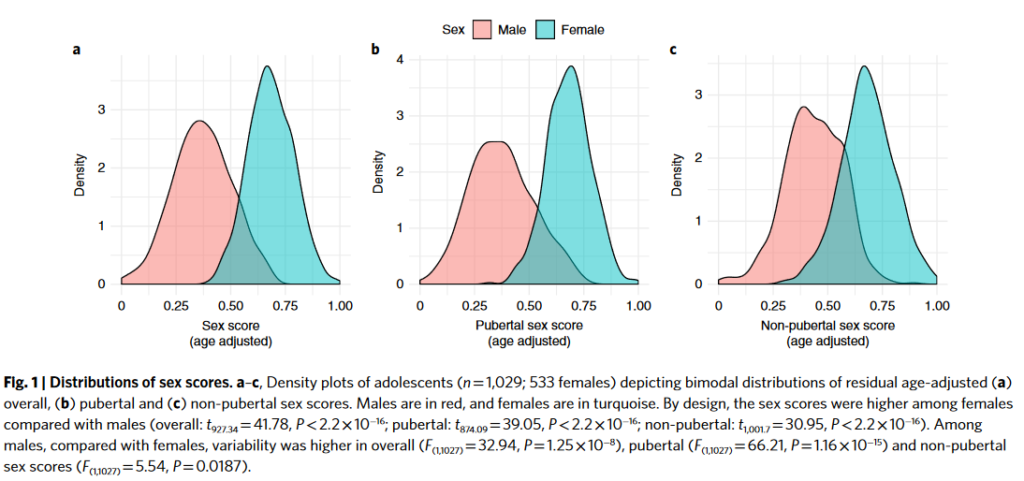

Troisièmement, comme je l’ai déjà mentionné dans mon article sur la testostérone, les taux d’hormones (pré et post-natal) ont aussi un impact important sur l’apparence typiquement féminine ou masculine, et c’est bien d’abord l’apparence qui nous envoie un signal que l’on interprète comme soit féminin, soit masculin, sans que nous ayons connaissances des organes sexuels ou des chromosomes de la personne. Gardons notamment en tête l’hyperplasie congénitale des surrénales33 et le syndrome d’insensibilité aux androgènes34, qui nous montrent l’importance de la biologie dans le comportement d’une personne ayant malgré tout été éduquée selon certains stéréotypes de genre (tout n’est pas purement socialement construit). Thomas Durand nous parle dans sa vidéo de distribution bimodale étant donné la non-binarité évidente du sexe (et donc, du genre).

Vosberg, D. E., Syme, C., Parker, N., Richer, L., Pausova, Z., & Paus, T. (2020). Sex continuum in the brain and body during adolescence and psychological traits. Nature Human Behaviour, 5(2), 265–272. doi:10.1038/s41562-020-00968-8

Outre les facteurs biologiques à l’origine des associations entre les scores de sexe et les mesures de résultats décrites ici, il est également probable que des facteurs environnementaux et sociaux (c’est-à-dire le genre) contribuent à ces associations. Par exemple, les personnes dotées de chromosomes XY qui obtiennent un score élevé de “féminité” peuvent faire l’objet d’une discrimination sociale, ce qui accroît leur propension à développer des traits d’intériorisation. En outre, les scores de sexe des individus peuvent influencer la manière dont ils sont traités socialement et les rôles de genre qu’ils adoptent ; il est prouvé que l’expression des normes de genre affecte la production d’hormones.

Vosberg, D. E., Syme, C., Parker, N., Richer, L., Pausova, Z., & Paus, T. (2020). Sex continuum in the brain and body during adolescence and psychological traits. Nature Human Behaviour, 5(2), 265–272. doi:10.1038/s41562-020-00968-8

Finalement, comme le dit Thomas Durand, c’est l’apparence des appareils génitaux à la naissance qui détermine le sexe au niveau de l’état civil, c’est donc un critère à la fois biologique (avec toutes les limites que cela comporte comme on peut s’en douter) et social (puisque c’est la perception de certains humains qui va définir comment on considère, socialement, le nouvel individu qui vient de naître). On ne sait à ce moment pas la taille des gamètes, les taux d’hormones, les chromosomes ou encore si l’appareil génital est réellement un vagin ou un pénis (ce qu’on saura plutôt vers la puberté).

Seulement, il est vrai que la corrélation entre les appareils génitaux apparents et les divers éléments mentionnés pour définir le sexe biologique coïncident plutôt bien. A priori, si on voit un pénis il n’est pas aberrant de penser que c’est un homme, et si on voit un vagin il n’est pas non plus ridicule de penser que c’est une femme. Pour autant, lorsqu’on est un citoyen lambda face à un citoyen ou une citoyenne lambda, nous n’avons tout de même pas accès à l’information relative à l’appareil génital de cette personne, ce n’est donc pas ça qui détermine notre conclusion à l’égard du sexe de cette personne. Ce que nous percevons, et qui toujours est bien corrélé au sexe biologique attribué, c’est la voix, la pilosité et la silhouette.

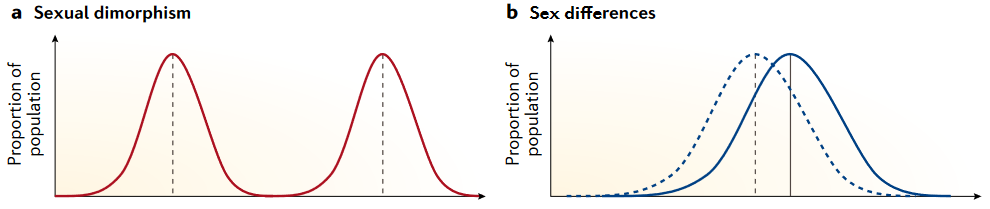

De fait, lorsque l’on attribue un sexe à une personne sans avoir aucune des informations nécessaires pour déterminer cela de façon biologique, c’est en fait à la notion de genre que l’on se réfère et à tout ce que cela implique sur les rapports sociaux liés à celui-ci. Et ce qui justifie la présence de cette explication dans cet article, c’est que genre et sexe biologique sont fortement corrélés, mais ne sont pourtant pas confondus pour autant. Il existe une multitude de manières d’afficher un genre, il existe une multitude de combinaisons chromosomiques, hormonales, physiologiques qui déterminent le sexe biologique, et pour autant l’un comme l’autre ne se superposent pas parfaitement si l’on devait représenter graphiquement tout ce bordel. C’est pour cela que l’on parle souvent de différences sexuelles et non pas de dimorphisme sexuel.

Khramtsova, E. A., Davis, L. K., & Stranger, B. E. (2018). The role of sex in the genomics of human complex traits. Nature Reviews Genetics. doi:10.1038/s41576-018-0083-1

Ainsi, pour résumer tout ça, avoir une silhouette féminine ne fait pas de nous fondamentalement une femme, et avoir la mâchoire carrée et une barbe ne fait pas de nous fondamentalement un homme. Tous les traits et comportements, attitudes, manières de parler, de penser, etc, n’ont aucune essence intrinsèquement féminine, masculine ou bien intersexe (être dans la moyenne partout ne ferait pas de nous une personne intersexe !).

Crédit : Pitch Interactive et Amanda Montañez ; Source : Recherche par Amanda Hobbs ; Revue d’expert par Amy Wisniewski University of Oklahoma Health Sciences Center

Le cerveau mosaïque : un exemple de continuum entre cerveaux “mâles” et “femelles”.

Pour conclure cette partie sur le sexe et le genre, je trouve intéressant de parler de l’hypothèse du cerveau mosaïque. C’est une fois de plus une remise en cause de la binarité qui nous est si chère en tant qu’êtres humains. Nous avons vu qu’il y avait des différences en fonction du sexe, mais l’hypothèse du cerveau mosaïque est justement un moyen de parler de toute la surface où les deux distributions se recoupent. D’ailleurs, il nous faudrait autant de courbes différentes qu’il y a de traits existants chez les humains, puisqu’une courbe générale occulte certaines courbes spécifiques se superposant parfaitement (ou quasi-parfaitement). Il est aussi important de savoir qu’un continuum peut ne pas être linéaire, n’allant pas nécessairement de gauche à droite et vice-versa. On peut d’ailleurs parler de multi-dimensionnalité (comme la boussole présidentielle en, figure 3) comme l’explique Daphna Joel dans une revue de littérature de 2021,35 ce qu’elle pointait déjà en 2015, démontrant que deux uniques catégories distinctes cerveau masculin/cerveau féminin n’avait pas de sens au regard des résultats des neurosciences sur la question.36

Il me paraît évident désormais que dans de nombreux domaines, et pas uniquement ceux que certains qualifieraient de woke par essence, les humains cherchent à s’émanciper petit à petit d’une vision réductionniste et binaire d’absolument tout.

Les limites, pourquoi catégoriser ?

A partir de quel volume de matière est-il déstabilisant de détruire de la vie organique ? Pourquoi écraser un moustique ne représente pas la même chose que d’écraser un oiseau, aussi laid puisse-t-il être ?

Pensée de douche de moi-même

Suite à ces informations, certains pourraient s’exclamer que “voilà, on l’avait dit que mettre des gens dans des cases c’était stupide !” Seulement voilà, même s’il est évidemment important de catégoriser avec prudence et une certaine éthique, nous avons tout de même besoin de différencier les différents éléments de la réalité. Et attention, différencier ne veut pas nécessairement dire discriminer comme cela a pu être fait pour des raisons racistes ou de classes sociales. Il nous est très utile de reconnaître les visages, par exemple, et donc se rendre compte que les gens que l’on côtoie ne sont pas les mêmes. Nous ne cherchons pas à avoir la même relation avec chaque individu. Il est aussi très utile et important de distinguer le vert du rouge à une intersection lorsque l’on conduit notre voiture ou notre vélo. Le cerveau est très efficace lorsqu’il s’agit de catégoriser.

En psychiatrie, il n’est pas possible de soigner tout le monde de la même manière quand bien même leurs troubles se ressemblent énormément, ou qu’ils sont du même sexe, ou qu’ils sont de la même origine géographique. En addictologie par exemple il est intéressant de savoir que certaines population n’ont pas la même manière de métaboliser l’alcool dans leur corps, ce qui induit des sensibilités différentes à l’alcoolisme et même au fait de ressentir les effets de l’alcool selon le volume consommé.37 Et savoir cela, au risque de me répéter, cela ne veut pas dire que l’on va interdire à certains de boire ou même les stigmatiser parce qu’ils sont ivres plus rapidement. Cela veut dire prendre en compte la réalité physique de chacun et adapter au mieux l’action publique, politique et sanitaire. Cela veut aussi dire que l’on comprend mieux ces personnes, et personnellement mieux comprendre me permet d’être plus empathique, ce qui me paraît assez logique.

Comment réussir à se mettre à la place de l’autre si on ne sait rien et qu’on ne comprend rien de ce qui peut se passer dans son monde mental ? Ou bien dans son parcours socio-culturel ? Bref, comprendre est toujours mieux que de mettre des œillères, peu importe les intentions.

L’enfer est pavé de bonnes intentions, et je ne peux qu’insister sur le fait que de bonnes causes nécessitent de bons arguments. Ce n’est pas en niant les différences que l’on arrivera à aider au mieux ceux qui en ont le plus besoin. Et bien sûr, des études montrant qu’on peut se servir de l’ADN d’un individu pour prédire des trajectoires éducationnelles38, cela comporte son lot de danger, au même titre qu’avoir développé l’énergie nucléaire nous a permis d’avoir de l’électricité pour tous mais aussi des armes dévastatrices. Chaque nouvelle invention a ses bons et mauvais aspects.

Classifier et catégoriser nous permet d’appréhender le monde avec plus d’aisance et cela permet de préparer des réponses personnalisées et adaptées à chacun. Bien entendu, des gens ont le même raisonnement avec des conclusions différentes, mais cela n’invalide pas pour autant ce raisonnement. Cela ne le rend pas non plus de facto dangereux.

Certains ont peur de disciplines comme la biologie, surtout la génétique, mais la peur et l’hostilité ne sont pas de bonnes postures dans les débats et discussions portant sur la manière de comprendre la société, les individus et le monde. Certains souhaiteraient censurer pour éviter des choses déjà survenues au 20ème siècle notamment. Mais la censure et l’auto-censure seraient justement un moyen de faire le jeu de l’extrême droite, en leur laissant des sujets auxquels on s’interdirait de réfléchir et sur lesquels on ne pourrait s’exprimer. Il suffit de voir comment certains se servent de recherches en psychologie pour justifier des différences sociétales entre hommes et femmes (et les maintenir voir les agrandir), il est important de leur répondre.

C’est en ne considérant pas des sujets comme tabous et interdits que l’on peut effectivement avancer sur des questions importantes, comme sur le racisme où il a bien fallu mobiliser la biologie pour démontrer l’absence de réalité biologique de “races humaines” afin de parler plus rigoureusement de différences entre les populations, ou encore grâce à l’anthropologie pour démontrer que la nature humaine n’est pas fondamentalement égoïste et violente, mais plutôt égalitariste et soucieuse de son prochain39. Ce n’est pas en occultant des sujets qui nous dérangent que l’on améliore nos conditions de vie et le vivre-ensemble, bien au contraire. Et c’est encore moins en essentialisant des disciplines, comme dire de la biologie qu’elle serait le terreau fertile du racisme, ou encore de la sociologie qu’elle n’est qu’à l’avantage du wokisme et du post-modernisme, qu’on arrivera à trouver des solutions concrètes à des problèmes bien réels.

C’est une erreur dangereuse que de faire reposer l’égalité morale sur la similarité biologique, parce que la dissimilarité, une fois révélée, devient un argument pour l’inégalité morale.

Edwards, A. W. F. (2003). Human genetic diversity: Lewontin’s fallacy. BioEssays, 25(8), 798–801. doi:10.1002/bies.10315

La distribution “normale” : l’anormal est normal !

Ce qui est anormal est la normalité. Ce que j’entends par là, c’est le fait que peu importe où se situe un humain sur la distribution de la fameuse courbe en cloche, il n’y aura jamais un unique point (celui du milieu par exemple) sur lequel on devra se situer pour être objectivement et factuellement, fondamentalement, dans la normalité. La normalité est une notion complètement sociale et on ne peut réduire la réalité physique des êtres humains à uniquement cette notion de normalité. Bien entendu, dire cela peut donner l’impression de nier les problèmes de certaines personnes, mais on peut considérer qu’une personne est normale sans lui enlever le fait qu’elle souffre et qu’elle a besoin de solutions.

Il existe bien entendu des cas où un seul gène peut déclencher un processus amenant à une maladie rare.

Pour autant, ces maladies restent rares et la plupart des gens ne sont pas concernés, ce qui ne veut pas dire que la plupart des gens se trouve au même endroit sur le spectre de la santé mentale. Voyons ce qu’en dit Robert Plomin :

Cette vision de ce que nous appelons anormal comme faisant partie de la distribution normale des différences est déjà en train de changer la façon dont nous envisageons la santé et la maladie mentales.40 Dans le dernier manuel diagnostique de psychopathologie, cette tendance se reflète dans le fait que certains troubles sont rebaptisés “spectres”, ce qui est un autre terme pour désigner les dimensions. La schizophrénie est devenue le trouble du spectre de la schizophrénie ; l’autisme est devenu le trouble du spectre autistique. C’est pourquoi on dit aujourd’hui d’une personne qu’elle est “sur le spectre”, qu’elle le soit ou non. Il s’agit d’un clin d’œil à une approche quantitative dimensionnelle.

Le point de vue “normal est anormal” est beaucoup plus radical. Nous ne nous contentons pas d’admettre l’existence d’une zone grise entre le comportement normal et les troubles diagnostiqués tels que la schizophrénie et l’autisme, en créant une nouvelle catégorie de diagnostic appelée “trouble du spectre”. Nous affirmons que la distinction entre normal et anormal est artificielle. L’anormal est normal.

La notion d’anormalité et de normalité étant si profondément ancrée et si difficile à écarter, un autre exemple s’impose. Celui-ci est facétieux, mais il touche au cœur du problème. Imaginons que nous découvrions un nouveau trouble, le gigantisme. Ce trouble, que nous diagnostiquerons sur la base d’une taille supérieure à 196 cm, a une fréquence de 1 %. Les différences d’ADN associées au gigantisme seront également associées aux différences individuelles de taille dans l’ensemble de la distribution – pour les personnes de petite taille comme pour celles de grande taille. Le fait est que la taille et sa base génétique sont parfaitement distribuées normalement. Il n’y a pas d’anormalité, juste une distribution normale avec ses extrêmes normaux. Il ne sert à rien de créer une autre catégorie diagnostique de “presque géant”.

Pourquoi créer un trouble du gigantisme alors que la taille est si clairement un trait continu ? Cela n’a aucun sens. Je dirais qu’il est tout aussi absurde de créer des troubles distincts pour n’importe quel problème – physique, physiologique ou psychologique. Il s’agit simplement des extrêmes quantitatifs de traits continus.

Pour les problèmes psychologiques tels que les troubles de la lecture et la dépression, il est facile de voir comment les enfants sont plus ou moins handicapés ou capables de lire et comment les adultes sont plus ou moins déprimés. Mais lorsqu’il s’agit de troubles plus rares comme la schizophrénie et l’autisme, il est tentant de retomber dans la logique du “l’un ou l’autre”. Les symptômes comportementaux utilisés pour diagnostiquer la schizophrénie et l’autisme sont si graves qu’il semble peu plausible de dire que les personnes atteintes de ces troubles ne sont que les extrêmes de la distribution normale. En d’autres termes, comment peut-on être juste un peu schizophrène ou juste un peu autiste ? Bien que les personnes institutionnalisées avec un diagnostic de schizophrénie présentent un comportement bizarre, la schizophrénie comprend des symptômes tels que des pensées désorganisées, une dissociation et des croyances inhabituelles, ainsi que des symptômes plus graves tels que des hallucinations et des délires. Qui n’a pas parfois ressenti certains de ces symptômes ? Le diagnostic de schizophrénie dépend de la gravité des symptômes et de la mesure dans laquelle ils affectent notre vie et celle des autres.

Il existe peut-être un seuil à partir duquel le risque fait basculer un individu dans la schizophrénie ou l’autisme “réels”. Les risques pourraient être quantitatifs, mais le résultat pourrait néanmoins être qualitatif dans le sens où les personnes qui franchissent ce seuil sont “vraiment” schizophrènes ou autistes. Le fait de s’approcher du bord ne compte pas. Les troubles physiologiques tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont présentés comme des exemples de ce bord de falaise. Beaucoup de choses contribuent à votre risque, mais soit vous avez une crise cardiaque, soit vous n’en avez pas. Mais ce n’est pas vrai. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont souvent si bénins qu’on ne sait pas qu’on en a eu un. Même ces exemples extrêmes de troubles physiologiques sont une question de plus ou moins, et non de l’un ou l’autre. C’est également le cas pour des troubles tels que la schizophrénie et l’autisme : il n’y a pas de seuil à franchir pour tomber dans la “vraie” schizophrénie ou le “vrai” autisme.

Plomin, R. (2019). Blueprint, with a new afterword: How DNA makes us who we are. Mit Press.

Il est donc important de penser en dehors de la boîte, ne pas enfermer les gens dans des cases. Mais si nous avons une démarche suffisamment éthique et que l’on s’interroge sur nos propres objectifs, nous pouvons tout de même utiliser des catégories pour développer des approches bio-psycho-sociales. Parler des addicts, par exemple n’est pas les enfermer dans cette réalité d’addiction, c’est parler d’une population qui à un instant donné partage une problématique, et une des solutions est d’ailleurs de faire appel à certaines capacités de ces personnes se trouvant en dehors de cette catégorie “addicts“.

La frontière peut sembler fine, voire inexistante, et c’est sûrement un débat plus philosophique et sémantique, mais je tiens à cette distinction de case et de catégorie. Une case me paraît isolée, alors que nous pouvons faire partie de plusieurs catégories à la fois ce qui devrait en rassurer plus d’un. Notre vie ne se résume pas à un trait de notre personne, notre vie est le produit de tous les traits qui nous composent.

Pour finir, il est important de garder du recul sur l’idée même de continuum. Il y a toujours un côté séduisant à se dire “enfin, j’ai trouvé une nouvelle manière de penser le monde et elle est meilleure que celle d’avant !”. C’est ce que se disaient nos prédécesseurs lorsqu’ils se sont mis à tout classifier de manière plus ou moins binaires, puisque c’était mieux que ce qui existait avant eux. Il faut éviter de croire être au pic de l’intelligence humaine et accepter que les prochaines générations continueront d’évoluer. L’art est un bel exemple de cela. Ainsi on peut voir actuellement de nouveaux outils statistiques émerger et être développés pour mesurer l’intelligence41 (facteur g), la psychopathologie42 (facteur p), le dysfonctionnement cognitif43 (facteur C), et nous devons garder en tête qu’ils sont potentiellement ce que l’on a de plus utile aujourd’hui, mais que dans le futur nous aurons peut-être encore mieux, ou peut-être aurons-nous régressé.

Conclusion.

Tous les êtres humains se situent sur un même spectre, un même continuum, que cela soit au niveau des idées, de la manière de raisonner, de la couleur de peau, de la taille, de l’intelligence, de la santé mentale, de l’espérance de vie… Certains sont plus chanceux que d’autres à bien des égards, mais même une personne avec une maladie génétique rare ne se distingue pas uniquement par la spécificité de cette maladie, elle reste proche de nous sur bien d’autres aspects, parfois est-elle identique. Le handicap (social, médical ou médico-social) et le stigma associé proviennent d’un décalage important entre l’individu et le reste de la distribution humaine, mais le simple fait d’être tous dans la catégorie “humains” devrait nous pousser à nous soucier de cet individu tout au bout de la courbe et qui doit se débattre dans de nombreuses dimensions de sa vie quotidienne.

La différence n’est pas un frein au vivre ensemble ni un critère d’exclusion satisfaisant, et elle doit être suffisamment comprise et étudiée afin d’apporter à chacun ce qui lui est nécessaire pour avoir la vie la plus heureuse durant son court séjour sur Terre. L’anormal est normal.

[1] : Cuthill, I. C., Allen, W. L., Arbuckle, K., Caspers, B., Chaplin, G., Hauber, M. E., … Caro, T. (2017). The biology of color. Science, 357(6350), eaan0221. doi:10.1126/science.aan0221

[2] : Azzimonti, M., & Fernandes, M. (2023). Social media networks, fake news, and polarization. European Journal of Political Economy, 76, 102256. ;

Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: a systematic review. Annals of the International Communication Association, 45(3), 188-206.

[3] : Jost, J. T., Baldassarri, D. S., & Druckman, J. N. (2022). Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts. Nature Reviews Psychology, 1(10), 560-576.

[4] : Barber, M., McCarty, N., Mansbridge, J., & Martin, C. J. (2015). Causes and consequences of polarization. Political negotiation: A handbook, 37, 39-43.

[5] : High, K. A. (2020). Turning genes into medicines—what have we learned from gene therapy drug development in the past decade?. Nature Communications, 11(1), 5821. ;

Wang, S. W., Gao, C., Zheng, Y. M., Yi, L., Lu, J. C., Huang, X. Y., … & Ke, A. W. (2022). Current applications and future perspective of CRISPR/Cas9 gene editing in cancer. Molecular Cancer, 21(1), 1-27. ;

Korth‐Bradley, J. M. (2022). Regulatory framework for drug development in rare diseases. The Journal of Clinical Pharmacology, 62, S15-S26.

[6] : Bollati, V., & Baccarelli, A. (2010). Environmental epigenetics. Heredity, 105(1), 105-112. ;

Cavalli, G., & Heard, E. (2019). Advances in epigenetics link genetics to the environment and disease. Nature, 571(7766), 489-499. ;

Park, C., Rosenblat, J. D., Brietzke, E., Pan, Z., Lee, Y., Cao, B., … & McIntyre, R. S. (2019). Stress, epigenetics and depression: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 102, 139-152.

[7] : Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (2016). Top 10 replicated findings from behavioral genetics. Perspectives on psychological science, 11(1), 3-23.

[8] : Herrera, B. M., & Lindgren, C. M. (2010). The genetics of obesity. Current diabetes reports, 10, 498-505. ;

Rohde, K., Keller, M., la Cour Poulsen, L., Blüher, M., Kovacs, P., & Böttcher, Y. (2019). Genetics and epigenetics in obesity. Metabolism, 92, 37-50. ;

Loos, R. J., & Yeo, G. S. (2022). The genetics of obesity: from discovery to biology. Nature Reviews Genetics, 23(2), 120-133.

[9] : Albuquerque, D., Nóbrega, C., Manco, L., & Padez, C. (2017). The contribution of genetics and environment to obesity. British medical bulletin, 123(1), 159-173.

[10] : Lombardo, P. A. (2018). The power of heredity and the relevance of eugenic history. Genetics in Medicine, 20(11), 1305-1311.

[11] : Khoury, B., Langer, E. J., & Pagnini, F. (2014). The DSM: mindful science or mindless power? A critical review. Frontiers in psychology, 5, 602. ;

Tyrer, P. (2014). A comparison of DSM and ICD classifications of mental disorder. Advances in psychiatric treatment, 20(4), 280-285.

[12] : Duello, T. M., Rivedal, S., Wickland, C., & Weller, A. (2021). Race and genetics versus ‘race’in genetics: a systematic review of the use of African ancestry in genetic studies. Evolution, Medicine, and Public Health, 9(1), 232-245.

[13] : Anttila, V. et al., (2018). Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. Science, 360(6395). https://doi.org/10.1126/science.aap8757 ;

Marshall, M. (2020). The hidden links between mental disorders. Nature, 581(7806), 19–21. doi:10.1038/d41586-020-00922-8 ;

Cao, H., Wang, J., Baranova, A., & Zhang, F. (2022). Classifying major mental disorders genetically. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 112, 110410.

[14] : Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50, 339-350.

[15] : Kapadia, M., Desai, M., & Parikh, R. (2022). Fractures in the framework: limitations of classification systems in psychiatry. Dialogues in clinical neuroscience.

[16] : Balthazart, J., & Toussaint, J. F. (2019). Les différences hommes, femmes: entre biologie, environnement et société. The Conversation.

[17] : Becker JB, McClellan ML, Reed BG. Sex differences, gender and addiction. J Neurosci Res. 2017 Jan 2;95(1-2):136-147. doi: 10.1002/jnr.23963.

[18] : Naninck EF, Lucassen PJ, Bakker J. Sex differences in adolescent depression: do sex hormones determine vulnerability? J Neuroendocrinol. 2011 May;23(5):383-92. doi: 10.1111/j.1365-2826.2011.02125.x.

[19] : Hausmann M, Schoofs D, Rosenthal HE, Jordan K. Interactive effects of sex hormones and gender stereotypes on cognitive sex differences–a psychobiosocial approach. Psychoneuroendocrinology. 2009 Apr;34(3):389-401. doi: 10.1016/j.psyneuen.2008.09.019.

[20] : Goel N, Workman JL, Lee TT, Innala L, Viau V. Sex differences in the HPA axis. Compr Physiol. 2014 Jul;4(3):1121-55. doi: 10.1002/cphy.c130054. ;

Carpenter, T., Grecian, S. M., & Reynolds, R. M. (2017). Sex differences in early-life programming of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis in humans suggest increased vulnerability in females: a systematic review. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 8(02), 244–255. doi:10.1017/s204017441600074x ;

Bangasser DA, Valentino RJ. Sex differences in stress-related psychiatric disorders: neurobiological perspectives. Front Neuroendocrinol. 2014 Aug;35(3):303-19. doi: 10.1016/j.yfrne.2014.03.008.

[21] : Werling, D. M., & Geschwind, D. H. (2013). Sex differences in autism spectrum disorders. Current Opinion in Neurology, 26(2), 146–153. doi:10.1097/wco.0b013e32835ee548 ;

Ferri SL, Abel T, Brodkin ES. Sex Differences in Autism Spectrum Disorder: a Review. Curr Psychiatry Rep. 2018 Mar 5;20(2):9. doi: 10.1007/s11920-018-0874-2.

[22] : Zachry JE, Nolan SO, Brady LJ, Kelly SJ, Siciliano CA, Calipari ES. Sex differences in dopamine release regulation in the striatum. Neuropsychopharmacology. 2021 Feb;46(3):491-499 doi: 10.1038/s41386-020-00915-1.

[23] : Ritchie, S. J., Cox, S. R., Shen, X., Lombardo, M. V., Reus, L. M., Alloza, C., … Deary, I. J. (2018). Sex Differences in the Adult Human Brain: Evidence from 5216 UK Biobank Participants. Cerebral Cortex, 28(8), 2959–2975. doi:10.1093/cercor/bhy109 ;

Cosgrove KP, Mazure CM, Staley JK. Evolving knowledge of sex differences in brain structure, function, and chemistry. Biol Psychiatry. 2007 Oct 15;62(8):847-55. doi: 10.1016/j.biopsych.2007.03.001. ;

Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T. D., Elliott, M. A., Ruparel, K., …Verma, R. (2013). Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(2), 823–828. doi:10.1073/pnas.1316909110 ;

Yagi S, Galea LAM. Sex differences in hippocampal cognition and neurogenesis. Neuropsychopharmacology. 2019 Jan;44(1):200-213. doi: 10.1038/s41386-018-0208-4.

[24] : Mong, J. A., & Cusmano, D. M. (2016). Sex differences in sleep: impact of biological sex and sex steroids. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1688), 20150110. doi:10.1098/rstb.2015.0110

[25] : Proverbio, A. M. (2016). Sex differences in social cognition: The case of face processing. Journal of Neuroscience Research, 95(1-2), 222–234. doi:10.1002/jnr.23817 ;

Borland JM, Aiani LM, Norvelle A, Grantham KN, O’Laughlin K, Terranova JI, Frantz KJ, Albers HE. Sex-dependent regulation of social reward by oxytocin receptors in the ventral tegmental area. Neuropsychopharmacology. 2019 Mar;44(4):785-792. doi: 10.1038/s41386-018-0262-y. ;

Borland JM, Rilling JK, Frantz KJ, Albers HE. Sex-dependent regulation of social reward by oxytocin: an inverted U hypothesis. Neuropsychopharmacology. 2019 Jan;44(1):97-110. doi: 10.1038/s41386-018-0129-2.

Kret, M. E., & De Gelder, B. (2012). A review on sex differences in processing emotional signals. Neuropsychologia, 50(7), 1211–1221. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.12.022

[26] : Hines, M., Pasterski, V., Spencer, D., Neufeld, S., Patalay, P., Hindmarsh, P. C., … Acerini, C. L. (2016). Prenatal androgen exposure alters girls’ responses to information indicating gender-appropriate behaviour. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1688), 20150125. doi:10.1098/rstb.2015.0125 ;

McEwen BS, Milner TA. Understanding the broad influence of sex hormones and sex differences in the brain. J Neurosci Res. 2017 Jan 2;95(1-2):24-39. doi: 10.1002/jnr.23809.

[27] : Altemus M, Sarvaiya N, Neill Epperson C. Sex differences in anxiety and depression clinical perspectives. Front Neuroendocrinol. 2014 Aug;35(3):320-30. doi: 10.1016/j.yfrne.2014.05.004. ;

Rubinow DR, Schmidt PJ. Sex differences and the neurobiology of affective disorders. Neuropsychopharmacology. 2019 Jan;44(1):111-128. doi: 10.1038/s41386-018-0148-z.

[28] : Pinares-Garcia, P., Stratikopoulos, M., Zagato, A., Loke, H., & Lee, J. (2018). Sex: A Significant Risk Factor for Neurodevelopmental and Neurodegenerative Disorders. Brain Sciences, 8(8), 154. doi:10.3390/brainsci8080154

[29] : Ivan S, Daniela O, Jaroslava BD. Sex differences matter: Males and females are equal but not the same. Physiol Behav. 2023 Feb 1;259:114038. doi: 10.1016/j.physbeh.2022.114038.

[30] : Khramtsova, E. A., Davis, L. K., & Stranger, B. E. (2018). The role of sex in the genomics of human complex traits. Nature Reviews Genetics. doi:10.1038/s41576-018-0083-1

[31] : Raznahan, A., & Disteche, C. M. (2021). X-chromosome regulation and sex differences in brain anatomy. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 120, 28-47.

[32] : Ross, J. L., Roeltgen, D. P., Kushner, H., Zinn, A. R., Reiss, A., Bardsley, M. Z., … & Tartaglia, N. (2012). Behavioral and social phenotypes in boys with 47, XYY syndrome or 47, XXY Klinefelter syndrome. Pediatrics, 129(4), 769-778.

[33] : Claahsen-van der Grinten HL, et al., Congenital Adrenal Hyperplasia-Current Insights in Pathophysiology, Diagnostics, and Management. Endocr Rev. 2022 Jan 12;43(1):91-159. doi: 10.1210/endrev/bnab016.

[34] : Tyutyusheva, N., Mancini, I., Baroncelli, G. I., D’Elios, S., Peroni, D., Meriggiola, M. C., & Bertelloni, S. (2021). Complete androgen insensitivity syndrome: from bench to bed. International journal of molecular sciences, 22(3), 1264.

[35] : Joel, D. (2021). Beyond the binary: Rethinking sex and the brain. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 122, 165-175.

[36] : Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber, O., Stein, Y., … & Assaf, Y. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(50), 15468-15473.

[37] : Edenberg, H. J., & McClintick, J. N. (2018). Alcohol dehydrogenases, aldehyde dehydrogenases, and alcohol use disorders: a critical review. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 42(12), 2281-2297.

[38] : Ayorech, Z., Plomin, R., & von Stumm, S. (2019). Using DNA to predict educational trajectories in early adulthood. Developmental Psychology, 55(5), 1088.