Une des grandes questions que nous pouvons être amenés à nous poser à un instant donné de notre vie, est celle-ci : sommes nous capable de décider réellement de nos actions ?

D’où viennent nos décisions ?

Chaque jour nous faisons des choix et prenons des décisions qui ont des conséquences plus ou moins importantes sur nos vies ainsi que sur celle des autres qui nous entourent. Vais-je avouer mes sentiments à cette personne ? Vais-je postuler pour cet emploi parfait pour moi ? Vais-je fumer cette cigarette pour être intégré dans le groupe ? Vais-je conduire alors que j’ai bu plusieurs bières ? Je pourrai continuer longtemps, mais gardons à l’esprit que ces exemples ont tous une dimension émotionnelle et que si on a le temps de se poser la question pour ces cas là, ce n’est pas toujours une possibilité. Certaines décisions sont réfléchies tandis que d’autres sont prises sur le vif, ce que nous allons détailler plus bas.

Toutes ces décisions, donc, nous engagent sur certaines voies et pas d’autres, sur lesquelles il est absolument impossible de revenir, ce qui est fait, est fait. L’imaginaire des films, des romans ou bien le notre nous permet de fantasmer une réalité parallèle où nous n’aurions pris que des bonnes décisions, et ce consciemment. Mais ce n’est alors qu’une expérience de pensée.

Les recherches portant sur la prise de décision nous apportent quelques réponses sur cette question fondamentale. Fondamentale en ceci que,

sans le libre arbitre, les pécheurs et les criminels ne seraient rien d’autre que des horloges mal calibrées, et toute conception de justice qui cherche à les punir (plutôt que de les réinsérer, les réhabiliter ou simplement les contenir) apparaitrait comme quelque peu incongrue. Et ceux d’entre nous qui travaillent dur et suivent les règles ne mériteraient pas leur succès. Ce n’est pas un accident que la plupart des gens trouvent ces conclusions aberrantes. Les enjeux sont grands.1

Harris, S. (2012). Free Will.

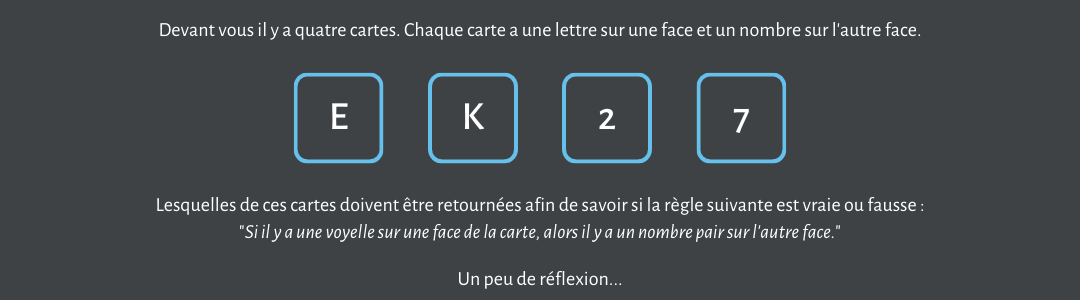

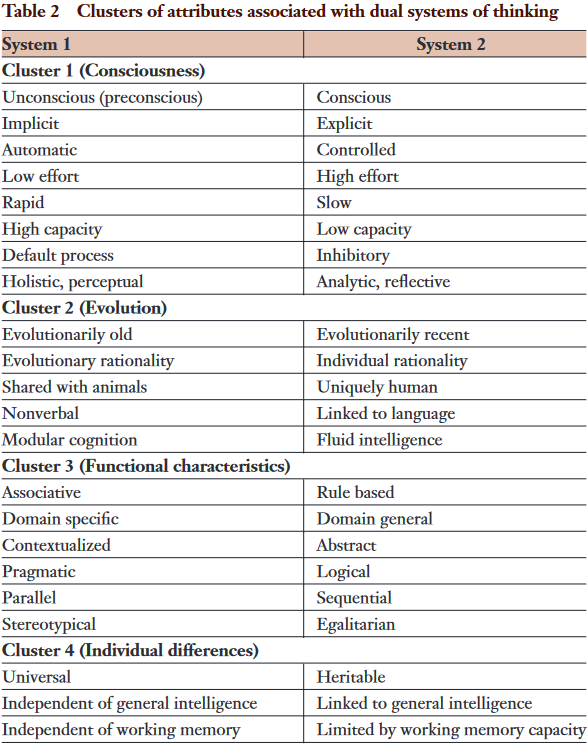

Les facteurs non-conscients sont aussi bien étudiés que les facteurs conscients dans la prise de décision2. Le travail de Daniel Kahneman en particulier est important afin de comprendre la prise de décision propre au cerveau humain3, puisqu’il a mis au point un modèle d’approche du double traitement impliquant deux systèmes de décision.

Dans le processus de décision, la rapidité d’action dépend de l’utilisation de stratégies heuristiques et intuitives permettant de simplifier les problèmes, garantissant l’efficacité de l’économie cognitive de l’espèce. Certes, lorsqu’elle est appliquée de manière appropriée, la logique formelle peut donner des résultats acceptables, mais ses processus sont si lents et coûteux en termes cognitifs qu’elle est difficile à utiliser. Cela explique sûrement pourquoi, en général, nous sommes si peu efficaces pour faire des calculs et si brillants pour estimer les quantités, les distances et les autres variables nécessaires à la survie.

Newell, B. R., & Shanks, D. R. (2014). Unconscious influences on decision making: A critical review. Behavioral and Brain Sciences, 38(01), 1–19. doi:10.1017/s0140525x12003214

Le système 1, tout d’abord, est le système rapide, qui opère automatiquement et sans intervention consciente. Nous avons une bonne illustration de ce système dans le conditionnement d’Ivan Pavlov, où le conditionnement déclenche des réflexes sur lesquels nous n’avons aucune prise consciente. Nous retrouvons aussi ce phénomène dans le domaine publicitaire, où les entreprises ne se privent pas d’utiliser des symboles sexuels, de pouvoir et de richesse afin de pousser le consommateur à l’achat, et ceci en outrepassant toute défense consciente face à ces techniques de marketing. Les raccourcis mentaux que l’on utilise alors sont appelés heuristiques, qui peuvent être parfois bénéfiques, puisque c’est le même mécanisme qui nous permet de gérer un danger imminent (par la fuite, le combat ou la paralysie) sans avoir besoin d’y réfléchir. Cependant, ces mêmes raccourcis utilisés dans le cadre d’une expertise médicale ou d’un emprunt immobilier peuvent avoir de lourdes répercussions sur le long terme.

Le système 2, quant à lui, est plus lent et implique un raisonnement plus prudent et que l’on peut considérer de partiellement conscient. On se questionne sur nos propres décisions, on calcule la balance bénéfice-risque et on hésite plus ou moins longtemps. Cela ne veut pas dire pour autant que la décision qui découle du système 2 est obligatoirement meilleure voire même simplement bonne et souhaitable. Il est possible de réfléchir longuement et de finir par prendre une mauvaise décision quand même. Tout réside dans les moyens dont on dispose afin de réfléchir à nos choix : les informations dont on dispose, la capacité intellectuelle que l’on a pour les traiter correctement, le contrôle de nos émotions, des conseils avisés, etc…

Evans, J. S. B. T. (2008). Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition. Annual Review of Psychology, 59(1), 255–278. doi:10.1146/annurev.psych.59.103006.093629

Rationaliser les décisions, première défense contre la folie.

La croyance populaire est que l’on contrôle notre comportement4, cependant tout porte à croire que nous manquons, chacun, de connaissances sur les processus et motivations qui sous-tendent nos propres prises de décisions et nos comportements5.

Ce que nous avons tendance à faire pour contrer ce manque de connaissance s’appelle la confabulation, nous trouvons des explications après les faits, et nous les rationalisons pour les rendre plus crédibles que ce qu’elles sont vraiment6, Michael Gazzaniga parle dans son livre, Who’s in Charge ?, d’interprète. En effet, le cerveau cherchera toujours à combler un manque de connaissance sur ce qui lui arrive. Nous avons donc l’illusion de faire des choix complètement conscients alors qu’ils ne le sont qu’en partie. Par conséquent, les décisions issues du système 2, plus lent et rationnel, n’en sont pas pour autant à 100% conscientes ni mieux réfléchies.

La nature constructive de notre conscience ne nous est pas apparente. L’action d’un système d’interprétation ne devient observable que lorsque le système peut être amené à commettre des erreurs évidentes en le forçant à travailler avec un ensemble d’entrées appauvries, ce qui est le cas le plus évident chez les patients souffrant d’un cerveau divisé ou de lésions, mais aussi chez des patients normaux qui ont reçu des informations erronées.

Gazzaniga, M. S. (2012). Who’s in Charge ? : Free Will and the Science of the Brain. p. 102-103.

Bien que la conscience joue un rôle important dans la prise de décision, si nous lui donnons plus d’importance qu’elle n’en a, nous risquons d’occulter ses réelles contributions. Ce qu’il faut déterminer, c’est le moment où nous décidons en conscience et le moment où nous expliquons avoir été conscient d’une décision quand c’est inconsciemment qu’elle a été prise. C’est d’une importance cruciale notamment dans notre système judiciaire7.

Le physiologiste Benjamin Libet a utilisé la méthode de l’électroencéphalographie (EEG) afin d’observer l’activité du cortex moteur du cerveau dans une étude et a pu constater une activation de celui-ci 300 millisecondes avant que la personne ne sente qu’elle ait décidé de bouger8.

Un autre laboratoire a étendu ce pan de la recherche en utilisant l’imagerie fonctionnelle à résonnance magnétique (IRMf). Les sujets se voyaient demander de presser un bouton des deux disponibles pendant qu’ils observaient un écran électronique composé de séquences aléatoires apparaissant à l’écran. Ils rapportaient alors quelle lettre était visible au moment où ils décidaient de presser l’un ou l’autre bouton. Les chercheurs ont alors trouvé deux régions cérébrales qui contenaient l’information à propos de quel bouton les sujets allaient presser 7 à 10 secondes avant que la décision ne soit consciemment effectuée9.

De plus, des enregistrements du cortex ont montré que l’activité d’à peine 256 neurones était suffisante pour prédire avec une précision de 80% la décision d’une personne de bouger 700 millisecondes avant qu’elle n’en soit elle-même consciente10.

Le déterminisme, toujours dans les mauvais coups.

Il est difficile de réconcilier ces découvertes avec le sentiment que nous sommes les auteurs conscients de nos actions. Un fait semble alors difficile à réfuter : quelques instants avant d’être conscient de ce que l’on va faire, notre cerveau a déjà déterminé quelle sera notre future action. C’est seulement au moment de l’action que l’on devient conscient de cette décision et que nous croyons avoir été initiateurs de celle-ci.

Beaucoup de gens pensent cependant que le libre arbitre est une illusion nécessaire et que sans celle-ci nous n’aurions pas une vie très créative ni satisfaisante. Une étude11 a pu donner des éléments de réponses quant au fait que cette inquiétude n’est pas sans fondement. Cette étude a mis en évidence que faire lire des arguments contre l’existence du libre arbitre à des personnes les rendait plus enclin à tricher à un examen passé juste après.

Si l’exposition à des messages déterministes augmente la probabilité d’actions non éthiques, il devient impératif d’identifier des approches permettant de protéger le public contre ce danger. En fin de compte, afin de s’opposer aux conséquences défavorables des sentiments déterministes, le domaine doit d’abord développer une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle le rejet du libre arbitre conduit à un comportement amoral. La croyance selon laquelle des forces extérieures à l’individu déterminent son comportement réduit-elle la motivation à résister à la tentation de tricher, en induisant une mentalité du type “à quoi bon” ? Tout comme les pensées de mort et d’insignifiance peuvent induire une angoisse existentielle qui peut conduire à des comportements ignobles, le fait de douter de son libre arbitre peut miner le sentiment d’être un agent. Ou peut-être que le fait de nier le libre arbitre fournit simplement l’excuse ultime pour se comporter comme on le souhaite.

Vohs, K. D., & Schooler, J. W. (2008). The Value of Believing in Free Will. Psychological Science, 19(1), 49–54. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x

Une autre étude12 a montré que le même genre de sujets que dans l’étude citée précédemment était par la suite plus agressif et moins altruiste. Après tout, la connaissance de certaines informations, dont celle de la non-existence du libre arbitre, constitue une influence non négligeable sur le comportement de tout un chacun.

Les hommes et femmes qui se retrouvent en prison, voire dans le couloir de la mort dans certains pays, ont une combinaison de mauvais gènes, de mauvais parents, d’un mauvais environnement, de mauvaises idées (et les innocents ayant souffert de leur rencontre une extrême malchance). En quelle proportion ces gens sont-ils responsables de tout cela, compte tenu de la proportion de responsabilité de ces facteurs sur les comportements qui ont mené à des conséquences graves et répréhensibles ?

Le déterminisme, de la sociologie de Bourdieu à la science des systèmes complexes en passant par la théorie du chaos, est un des concepts aujourd’hui les plus forts pour remettre en question la notion de libre-arbitre, et pour apporter une certaine angoisse à qui s’y intéresse de près.

Le libre-arbitre, un concept pour responsabiliser les gens ?

Aucun humain ne peut être tenu a priori pour responsable de ses gènes, de son environnement ou de son ascendance, pour autant ces caractéristiques nous définissent en grande partie, si ce n’est totalement. Notre système judiciaire devrait refléter cette compréhension que n’importe lequel d’entre nous aurait pu avoir un tout autre départ dans la vie et de ce fait une toute autre fin, avec son lot d’évènements entre les deux. Il semblerait même immoral de ne pas reconnaitre à quel point la chance est un facteur important dans la moralité elle-même dont dispose chacun.

Le cas de l’addiction.

Dans le contexte de l’addiction, le libre arbitre a fait l’objet d’un débat et d’un examen minutieux, car la dépendance peut compromettre la capacité d’un individu à choisir librement. Mais est-ce que des choix libres sont à l’origine de ce cercle vicieux de l’addiction où la personne n’arrive plus à choisir librement ? Pour un regard détaillé sur ce débat du “modèle d’addiction du cerveau malade” versus le “modèle du libre choix”, une équipe de chercheur a édité un livre13 regroupant les études et arguments en faveur de l’un et de l’autre, avec une troisième perspective plus neutre. Quoi qu’il en soit, au regard de ce qu’on a déjà déroulé jusqu’ici, il est évident que même si croire être libre de tous ses choix a une importance pour nos comportements futurs, la seule croyance ne suffit pas à choisir de sortir de l’addiction ou même à choisir de ne pas y entrer.

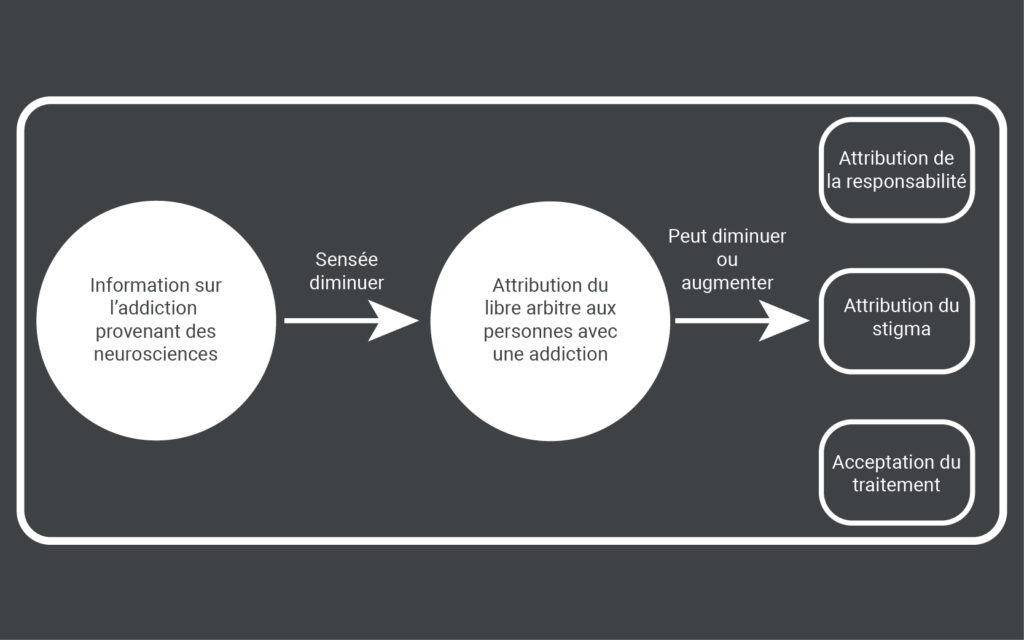

Des débats ont eu lieu sur l’impact du modèle de la maladie du cerveau sur un certain nombre de questions étroitement liées, telles que le libre arbitre, la responsabilité et la stigmatisation (notamment le blâme comme en parle Hanna Pickard). La théorie du “détournement de cerveau” est au cœur du modèle de la maladie cérébrale de la dépendance. Elle postule que l’addiction est une maladie du cerveau causée par un dysfonctionnement des systèmes cérébraux impliqués dans la récompense et la recherche du plaisir. Selon ce point de vue, le fait de mettre davantage l’accent sur les aspects biologiques de la dépendance est une porte ouverte à une plus grande acceptation sociale des personnes souffrant d’une dépendance. En effet, cet intérêt pour l’impact du discours neuroscientifique sur la croyance au libre arbitre peut être compris non seulement en raison de ses dimensions philosophiques, mais aussi en raison de sa pertinence pratique pour un certain nombre de questions.

Et cela me paraît plutôt intuitif. On se sent plus facilement charitable envers quelqu’un qui n’a pas choisi sa situation, plutôt qu’envers quelqu’un qui aurait fait une succession de mauvais choix (a priori libres et éclairés) et qui se retrouve dans la même situation. Quand on y réfléchit, c’est absurde. Le résultat est le même mais le parcours pour y arriver est différent uniquement sur le plan moral, ce qui change la manière de voir de beaucoup de personnes.

Racine, E., Sattler, S., & Escande, A. (2017). Free will and the brain disease model of addiction: The not so seductive allure of neuroscience and its modest impact on the attribution of free will to people with an addiction. Frontiers in psychology, 8, 1850.

Le libre arbitre est souvent considéré comme une condition préalable à l’attribution de la responsabilité de son addiction et représente donc une question importante en philosophie et en éthique. L’accent mis sur les causes neuronales de la dépendance a été soutenu pour supprimer, en partie, la charge de la responsabilité de l’individu en raison de son manque perçu ou attribué de contrôle ou de libre arbitre sur sa dépendance. Contrairement à cette vision de la maladie du cerveau, le “modèle moral” de la dépendance met l’accent sur la responsabilité personnelle à l’égard de la dépendance, de sorte qu’une personne souffrant d’une dépendance conserve son libre arbitre et sa responsabilité personnelle à l’égard de son état. Comme le résument Holton et Berridge en 2013, la tension entre les principes de la maladie cérébrale et les vues morales suggère que :

les deux approches sont généralement considérées comme assez incompatibles. Si l’addiction est une maladie du cerveau, alors la volonté ou la maîtrise de soi n’ont aucun rôle à jouer.

La croyance dans le libre arbitre pourrait être liée à la stigmatisation de l’addiction et cela représente une préoccupation importante en santé publique et un domaine de recherche en psychologie sociale. Des débats acharnés ont fait surface sur la capacité des informations biologiques à diminuer la responsabilité et la stigmatisation associée sous forme de blâme. D’une part, la théorie de l’attribution postule que les croyances concernant le contrôle d’une personne sur une situation ou une condition sont liées à l’attribution de la responsabilité de cette situation ou condition. Par exemple, si l’état d’une personne est perçu comme étant causé par son mauvais caractère ou sa “faible volonté”, comme dans le cas de l’influence des pairs, alors les causes de l’état sont perçues comme étant sous le contrôle de cette personne et cet individu est considéré comme responsable de son état et donc le “blâme” pourrait être considéré comme “justifié”. Au contraire, si un problème de santé est perçu comme étant causé par une anomalie génétique, alors la cause est perçue comme étant hors du contrôle de cette personne et donc l’individu n’est pas considéré comme responsable de la situation et le “blâme” serait une réponse inappropriée envers une telle personne. En revanche, et bien qu’elle soit courante, l’idée que les informations biologiques réduisent l’attribution du libre arbitre, et donc diminuent certains types de stigmatisation, reste contestée.

La croyance dans le libre arbitre et les croyances connexes dans la maîtrise de soi pourraient soutenir les attitudes et les comportements associés à la recherche (et au respect) d’un traitement de la dépendance, et c’est une question d’importance dans les soins de santé et les programmes de traitement. Les points de vue biologiques sur la dépendance faciliteraient le recours au traitement car l’individu ne serait plus considéré comme responsable de son problème (du moins pas dans la même mesure). De même, le blâme devient futile pour une telle maladie, ouvrant ainsi la voie, en principe, à une plus grande acceptation des traitements médicaux. Cependant, il a été constaté que le fait de souligner la nature biologique de l’addiction n’encourage pas nécessairement le traitement et pourrait en fait conduire à des croyances fatalistes qui sapent la motivation à suivre un traitement ou les croyances dans le contrôle du traitement de leur état.

La manière de percevoir l’addiction est donc d’une grande complexité et les chercheurs sur le sujet ne sont toujours pas parvenu à un consensus bien que les différents modèles ne soient pas 100% incompatibles. On peut en effet considérer que des mauvais choix mènent à une maladie neurobiologique qui elle-même renforce les mauvais choix. C’est d’ailleurs la position de certains chercheurs comme Hanna Pickard qui cherche à aller plus loin que ce débat presque manichéen :

Si nous stipulons que, par “maladie”, nous entendons simplement une condition mentale ou physique qui affecte négativement le bien-être et qui fait partie de la pratique médicale et de la santé publique, alors la dépendance est une maladie ainsi définie.

[…]

Beaucoup ont fait confiance au Brain Disease Model of Addiction comme antidote à la stigmatisation. Au fond, l’idée qui sous-tend cette foi est que, si la dépendance est une maladie du cerveau, les personnes dépendantes ne peuvent s’empêcher de consommer des drogues et ne sont donc pas responsables de leur consommation. L’un des problèmes de cette idée est qu’elle est moins convaincante dès lors que l’on reconnaît que, si la dépendance est une maladie, c’est une maladie dont les signes et les symptômes impliquent un choix. Mais un problème plus profond est qu’elle ne rejette pas, mais accepte plutôt, le moralisme sur les drogues, se ralliant ainsi à la stigmatisation de la dépendance. En effet, l’idée suppose que les personnes qui consomment des drogues et luttent contre la dépendance ont besoin d’une excuse – mais pour quoi, exactement ? Nous avons besoin d’excuses lorsque, sinon, nous serions responsables d’avoir fait quelque chose de moralement incorrect. En revanche, si nous rejetons le moralisme à propos des drogues, alors aucune personne qui lutte contre la dépendance n’a besoin d’une excuse en premier lieu, car les gens ne font rien de mal moralement du simple fait de consommer des drogues – qu’ils soient dépendants ou non. À mon avis, la dépendance n’est pas seulement parfois une maladie du cerveau. C’est aussi que la meilleure façon de lutter contre la stigmatisation de la dépendance est de cesser de fonder nos espoirs sur l’étiquette de maladie du cerveau et de combattre directement le moralisme à propos des drogues et les politiques moralisatrices en la matière.

Heather, N., Field, M., Moss, A. C., & Satel, S. (Eds.). (2022). Evaluating the brain disease model of addiction. Routledge, chapitre 29, p. 334.

Conclusion

Pour conclure, il me semble nécessaire de réfléchir à ces informations afin d’avoir le recul nécessaire lorsque nous vient l’idée instinctive de juger tout un chacun pour ses actes ou ses dires, puisque nous ne somme ni plus ni moins leurs égaux face au hasard chaotique qui fait la chance des uns et la malchance des autres.

D’autres articles intéressants sur le sujet :

Sources utilisées :

[1] Harris, S. (2012). Free Will.

[2] Evans, J. S. B. T. (2008). Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition. Annual Review of Psychology, 59(1), 255–278. doi:10.1146/annurev.psych.59.103006.093629 ;

Newell, B. R., & Shanks, D. R. (2014). Unconscious influences on decision making: A critical review. Behavioral and Brain Sciences, 38(01), 1–19. doi:10.1017/s0140525x12003214

[3] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. ;

Kahneman D., P. Slovic, and A. Tversky. (1982). Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases.

[4] Evans, J. S. B. T. (2014). Rationality and the illusion of choice. Frontiers in Psychology, 5. doi:10.3389/fpsyg.2014.00104

[5] Wilson, T. D., Lisle, D. J., Schooler, J. W., Hodges, S. D., Klaaren, K. J., & LaFleur, S. J. (1993). Introspecting about Reasons can Reduce Post-Choice Satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(3), 331–339. doi:10.1177/0146167293193010 ;

Kihlstrom, J. (1987). The cognitive unconscious. Science, 237(4821), 1445–1452. doi:10.1126/science.3629249

[6] Gazzaniga, M. S. (2012). Who’s in Charge ? : Free Will and the Science of the Brain.

[7] Law and the brain: Introduction. (2004). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359(1451), 1661–1665. doi:10.1098/rstb.2004.1553

[8] Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time Of Conscious Intention To Act In Relation To Onset Of Cerebral Activity (Readiness-Potential). Brain, 106(3), 623–642. doi:10.1093/brain/106.3.623 ;

Libet, B. (1993). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. Neurophysiology of Consciousness, 269–306. doi:10.1007/978-1-4612-0355-1_16 ;

Banks, W. P., & Isham, E. A. (2009). We Infer Rather Than Perceive the Moment We Decided to Act. Psychological Science, 20(1), 17–21. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02254.x

[9] Haynes, J.-D. (2011). Decoding and predicting intentions. Annals of the New York Academy of Sciences, 1224(1), 9–21. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.05994.x

[10] Fried, I., Mukamel, R., & Kreiman, G. (2011). Internally Generated Preactivation of Single Neurons in Human Medial Frontal Cortex Predicts Volition. Neuron, 69(3), 548–562. doi:10.1016/j.neuron.2010.11.045 ;

Haggard, P. (2011). Decision Time for Free Will. Neuron, 69(3), 404–406. doi:10.1016/j.neuron.2011.01.028

[11] Vohs, K. D., & Schooler, J. W. (2008). The Value of Believing in Free Will. Psychological Science, 19(1), 49–54. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x

[12] Baumeister, R. F., Masicampo, E. J., & DeWall, C. N. (2009). Prosocial Benefits of Feeling Free: Disbelief in Free Will Increases Aggression and Reduces Helpfulness. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(2), 260–268. doi:10.1177/0146167208327217

[13] Heather, N., Field, M., Moss, A. C., & Satel, S. (Eds.). (2022). Evaluating the brain disease model of addiction. Routledge.

Sources bibliographiques en plus :

Pour en connaître plus sur les facteurs influençant nos décisions et comportements, voir les ouvrages de Robert Sapolsky (Why Zebras Don’t Get Ulcers et Behave), de Joseph LeDoux (Anxious et The Emotional Brain), de Joshua Greene (Moral Tribes), et de Jonathan Haidt (The Righteous Mind). En effet, si nous voulons comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons, il est primordial de comprendre les effets des hormones et neurotransmetteurs, mais aussi de la morale et de son influence sur la pensée de chacun, de la culture et de la pression sociale, etc… Une étude du libre arbitre ne peut pas se faire uniquement au travers d’un seul domaine de recherche.