Qu’est-ce que le sentiment d’insécurité ?

L’insécurité en elle-même constitue un contexte dans lequel on ne se sent pas en sécurité. Nous ressentons alors dans ce moment-là un danger supposé ou réel, immédiat ou différé, d’une intensité variable. Ce sentiment suscite donc une émotion de peur dans les pires cas, tandis qu’il laisse une anxiété planer le reste du temps. Cela peut être quotidien ou ponctuel, pour des raisons sociales comme dans un contexte de tensions sociétales ou pour des raisons psychiatriques, comme dans le cas de la paranoïa, de l’agoraphobie ou de la xénophobie. Comment en arrivons-nous à ressentir quelque chose d’aussi nocif ? Nous allons voir que bien que ce sentiment prenne racine dans quelque chose de bien concret, il reste cependant qu’il puisse être entretenu volontairement à des fins peu louables. Il est nécessaire de décortiquer les différents aspects de l’insécurité, en commençant par la base – c’est-à-dire au niveau biologique. Ensuite, il nous faudra voir de plus près les mécanismes psychologiques dans une situation d’insécurité. Une précision sur l’aspect sociologique aura aussi son importance, suivie pour finir d’une revue de la communication agissant sur l’insécurité générale ressentie dans la société.

L’amygdale et ses deux faces : la peur et l’anxiété.

Il me paraît pertinent de commencer par expliquer ce que sont la peur et l’anxiété si l’on veut parler d’insécurité.

Il faut différencier les deux puisqu’elles n’ont pas le même fonctionnement : la peur survient quand une menace est présente ou imminente, tandis que l’anxiété survient quand une menace est possible mais son occurrence incertaine. Un équilibre entre les deux est nécessaire : trop peu d’anxiété ou de peur ne permet pas à une personne d’être motivée tandis que trop de l’une d’elles peut rendre une vie invivable1. La peur et l’anxiété, bien que distinctes, viennent ensemble, puisque l’anxiété est presque toujours suivie d’une expérience de peur et peut à son tour influencer la réponse envers la peur d’une menace. De plus, l’exposition à un stress aigu et intense, en particulier celui lié à une situation de danger de mort, mène souvent à une anxiété inadaptée, à des troubles anxieux, comme le syndrome de stress post-traumatique2.

Le niveau général d’anxiété et de stress est un trait de personnalité assez stable dans le temps3 ainsi qu’un composant significatif du tempérament de la personne4. Nous expérimentons chacun le monde à notre manière, ce qui rend l’anxiété ou le stress très subjectifs. Ce qui peut être stressant pour une personne peut ne pas l’être du tout pour une autre. Ceci dit, plus une personne est anxieuse, plus elle considère de choses stressantes. Cela vient en particulier de l’unique combinaison de gènes qui compose tout un chacun et qui interagit avec l’environnement dans lequel on évolue.

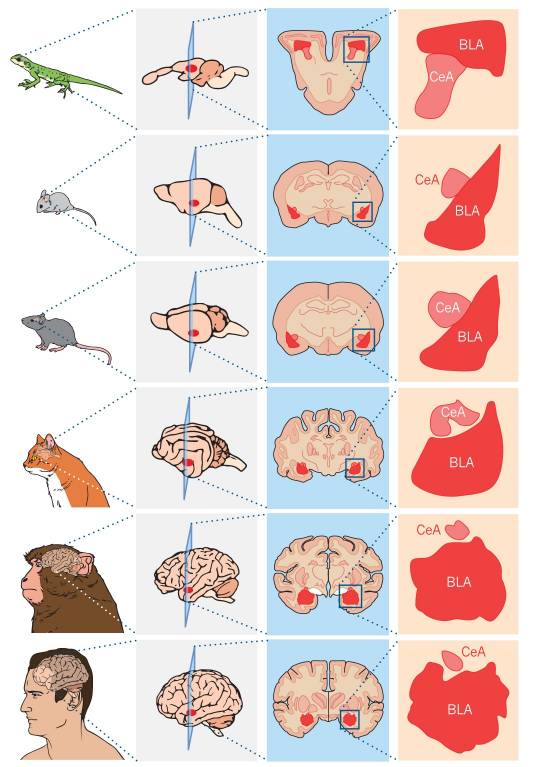

Les recherches depuis de nombreuses années portant sur l’amygdale, se situant sous le cortex dans le lobe temporal, montrent son importance dans la modulation de la peur et de l’anxiété via le stress ressenti5. Elle régule donc la réponse à la peur et à l’anxiété chez les humains. Des stimuli effrayants comme des visages terrifiés, des images suscitant la peur, et des indices conditionnant la peur, ont été observés comme activant l’amygdale par imagerie cérébrale. Il a d’ailleurs été trouvé chez des personnes ayant « perdu » leur amygdale (accident, chirurgie) qu’ils voyaient leur capacité à avoir peur et à répondre à celle-ci diminuée. Ces recherches permettent de montrer le rôle de l’amygdale dans la régulation de la réponse à la peur chez les humains mais aussi chez les autres animaux.

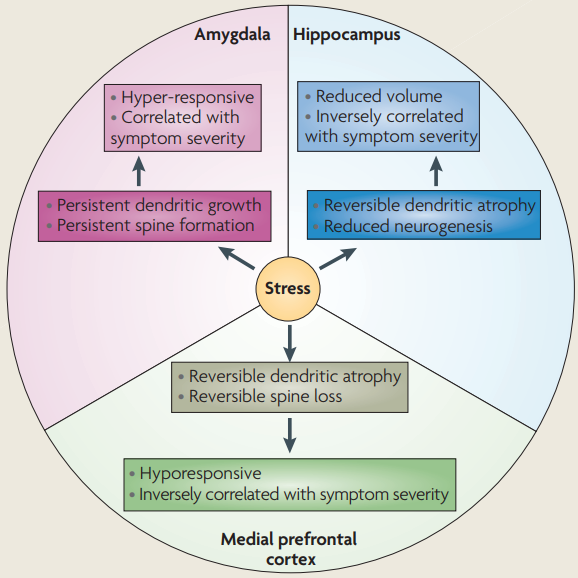

(Source : Janak, P. H., & Tye, K. M. (2015). From circuits to behaviour in the amygdala. Nature, 517(7534), 284–292. https://doi.org/10.1038/nature14188)

Dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, on observe alors chez la personne une hyperactivité de l’amygdale, impliquant donc une réponse au stress sévère et une peur conditionnée augmentée. Dans ce cas, la simple mention d’un mot en rapport avec l’origine du traumatisme peut activer l’amygdale. Le stress chronique, de la même manière, interagit avec la fonction de l’amygdale dans l’augmentation de la peur ressentie lors d’évènements stressants.

En effet, les stimuli environnementaux menaçants peuvent induire la peur (état émotionnel phasique induit par une menace aigüe et explicite) et l’anxiété (état émotionnel soutenu induit par une menace incertaine et diffuse), qui se manifestent comme des réponses physiologiques et comportementales distinctes, nous préparant pour une conséquence imminente et/ou potentiellement dangereuse. De « simples » stimuli comme des sons ou des musiques6, ou encore le fait d’être touché ou de voir quelque chose7, peuvent provoquer une sensation de stress intense.

Le lien entre l’amygdale et la peur est basé sur des preuves similaires à celles supportant le lien entre l’amygdale et l’agressivité8. Il est donc considéré que l’amygdale joue un rôle clé dans la perception de stimuli provoquant la peur et dans l’expression de l’individu de celle-ci. De plus, la peur active l’amygdale et plus l’activation est intense plus nous pouvons prédire les signes comportementaux propres à la peur.

Dans une étude9, des personnes jouant à un jeu vidéo où ils doivent échapper à un point qui, s’il les rattrape, leur fait subir une décharge réelle, montrent une activation de l’amygdale proportionnelle à la distance qui les sépare du point. Plus le point se rapprochait, plus ils avaient peur, et inversement. De plus, l’intensité du choc électrique avait une importance sur le moment de l’activation par rapport à la distance du point. Plus le choc était intense, plus la distance était grande au moment de l’activation de l’amygdale lorsque le point se rapprochait, plus grande était la sensation de panique chez les personnes.

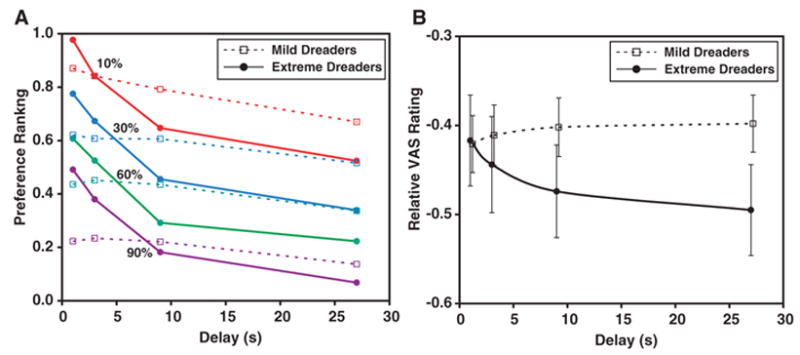

Dans une autre étude10, les sujets attendaient durant une durée indéterminée de recevoir un choc électrique. Le manque de prévisibilité et de contrôle était si aversif que beaucoup choisissaient de recevoir un choc plus fort immédiatement. Chez ceux qui attendaient, la période d’attente augmentait sévèrement l’activation de l’amygdale.

(A) Evaluations, comme fonction du voltage et du délai, obtenue par préférence d’un choix forcé après la session d’imagerie cérébrale. Les participants se sont vus offrir le choix du voltage reçu et du délai avec lequel il était reçu. Les « mild dreaders » sont ceux qui préfèrent recevoir le choc le plus vite possible mais ne veulent pas prendre un choc plus élevé pour le recevoir plus vite (c’était la contrepartie comme énoncé plus haut). Les « extreme dreaders » sont ceux qui préfèrent recevoir le choc plus vite et qui acceptent un voltage plus élevé.

(B) Il y avait une interaction significative entre groupe et délai, avec les « extreme dreaders » indiquant que le choc après un plus long délai était bien pire qu’avec un voltage équivalent mais arrivant plus tôt, ce qui ne fut pas le cas pour les « mild dreaders ».

(Source : Berns, G. S., Chappelow, J., Cekic, M., Zink, C. F., Pagnoni, G., & Martin-Skurski, M. E. (2006). Neurobiological substrates of dread. Science (New York, N.Y.), 312(5774), 754–758. https://doi.org/10.1126/science.1123721)

Les preuves du rôle de l’amygdale dans l’émergence de la peur viennent des études portant sur le syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Les gens souffrant du PTSD voient leur amygdale être hyper-réactive à des stimuli moyennement effrayants, et celle-ci présente de grandes difficultés à se calmer après qu’elle ait été activée11, menant à des difficultés au niveau du sommeil, de la concentration et de l’humeur.

Les informations sensorielles (son, vue, toucher, odorat, ouïe) atteignent rapidement l’amygdale et perdent en précision, menant à des malentendus voire des évènements tragiques, comme le fait de voir un pistolet à la place d’un téléphone, ou l’inverse. De nombreuses études en laboratoire confirment l’intuition que les menaces ou autres stimuli émotionnels peuvent saisir l’attention de la personne12. L’amygdale est impliquée dans l’allocation de l’attention, incluant la redirection involontaire de celle-ci13. De plus, si deux stimuli sont présentés avec une succession rapide, le premier stimulus est repéré tandis que le deuxième a tendance à ne pas l’être14, phénomène appelé clignotement attentionnel (attentional blink). C’est comme si le premier stimulus mène à un clignotement mental durant lequel le second stimulus n’est pas perçu. Seulement, si le deuxième stimulus est une menace, il a une bonne chance d’outrepasser l’effet de clignotement et d’être vu15.

L’amygdale est donc centrale pour guider l’agression ainsi que pour d’autres comportements qui sont en lien avec celle-ci. De manière concrète, montrer des images provoquant la colère active l’amygdale des personnes qui observent ces images. De plus, stimuler l’amygdale avec des électrodes produit de la rage chez la personne. De ce fait, de nombreuses preuves montrent le rôle de l’amygdale dans l’agressivité des gens. Cependant, pour Joseph Ledoux, l’amygdale est surtout importante pour la peur et l’anxiété. Ce qui est alors crucial, c’est que la région du cerveau la plus impliquée dans la sensation de peur et d’anxiété est donc la région la plus impliquée dans l’agressivité. Il est alors important de garder à l’esprit ceci : l’amygdale peut être pensée comme l’accélérateur des réactions défensives, et le cortex préfrontal comme un frein à ceux-ci16.

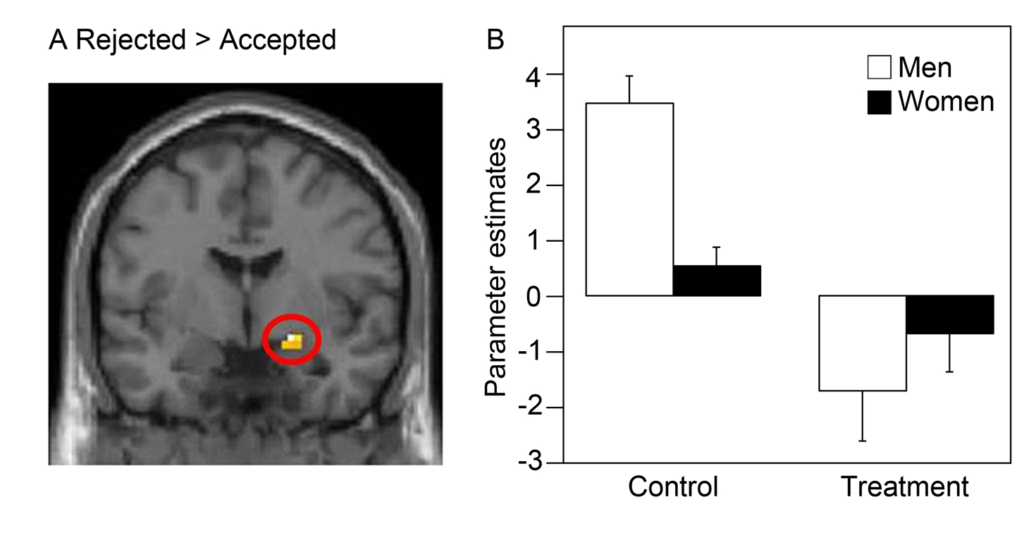

Pour ce qui est de l’anxiété, l’amygdale provoque celle-ci dans de nombreuses situations17, comme un contexte social18 et plus précisément dans le conformisme19. L’amygdale joue donc un rôle logique dans les décisions sociales et émotionnelles. Dans le jeu de l’ultimatum, où deux joueurs se font des offres à tour de rôle où le second doit accepter ou rejeter sans pouvoir négocier, l’amygdale influence fortement les décisions prises, avec une différence notable entre les deux sexes20. Plus l’amygdale est activée, plus le joueur rejette les offres. D’ailleurs, les personnes ayant une amygdale endommagée se montrent particulièrement généreuses. L’amygdale pousse donc à la méfiance et à une certaine vigilance quant aux décisions sociales prises21.

(A) Le rejet d’une proposition injuste est associée avec une activité plus importante de l’amygdale droite dans le groupe avec placebo.

(B) La différence entre sexe pour « injuste vs juste » dans le groupe placebo était significative.

(Source : Gospic K, Mohlin E, Fransson P, Petrovic P, Johannesson M, et al. (2011) Limbic Justice—Amygdala Involvement in Immediate Rejection in the Ultimatum Game. PLOS Biology 9(5): e1001054. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001054)

L’amygdale aide paradoxalement à atténuer les peurs innées, comme les phobies, ainsi que les peurs apprises22. La différence entre les deux peurs est floue23, mais il se trouve que l’on ne dispose pas d’une peur inévitable à quelque chose, mais plutôt une préparation à l’apprentissage d’une peur en particulier plutôt qu’une autre. Nous avons alors une tendance plus naturelle à avoir peur des serpents que d’un chat (sauf peut-être si l’on est un rat).

Joseph Ledoux a montré comment l’amygdale imprime une peur24. Exposez un rat à un déclencheur inné de peur – un choc électrique. Lorsque ce stimulus non conditionné survient, l’amygdale s’active, des hormones de stress sont secrétées, le rat se fige alors sur place, il ne comprend pas d’où cela vient ni pourquoi.

Maintenant, avec un conditionnement. Avant chaque choc, exposez le rat à un stimulus qui normalement n’évoque pas la peur, comme une sonnerie. Et avec des séquences répétées d’association sonnerie-choc, le conditionnement à la peur survient – la sonnerie à elle seule déclenche une réaction de paralysie, les hormones de stress sont secrétées, et ainsi de suite. C’est le conditionnement au sens Pavlovien.

Ledoux a montré ce qui se passait au niveau biologique, démontrant une réorganisation des neurones de l’amygdale afin d’imprimer la sonnerie comme une « alerte » provoquant la réaction à la peur. Ceci dit, les neurones en question répondent au sens propre au stimulus, pas à sa nature. Le même changement aurait lieu s’il s’agissait d’une lumière plutôt qu’une sonnerie (d’où ces épisodes de peur intense chez les vétérans lorsqu’ils entendent une détonation ou certains stimuli rappelant de près ou de loin ce qui les a traumatisés, sans pour autant être les exactes répliques des stimuli originels).

Il existe cependant un moyen d’inverser cela. En effet, lorsque le stimulus tel la sonnerie ou la lumière survient sans le choc, et ce à plusieurs reprises sur une période de temps suffisante, la réaction de peur conditionnée s’épuise et disparaît progressivement. C’est ici l’action du cortex frontal qui est importante. C’est l’apprentissage actif qu’un stimulus n’est plus effrayant qui nous permet alors de ne plus avoir peur.

Naturellement, l’amygdale communique avec les autres structures limbiques, notamment l’hippocampe. L’amygdale apprend la peur tandis que l’hippocampe apprend des faits. Mais lorsque la peur se veut extrême, l’amygdale embarque l’hippocampe dans l’apprentissage de cette peur et la fait passer pour factuelle25.

Dans le cas de la peur conditionnée, le rat lorsqu’il est dans la cage A reçoit un choc précédé d’une sonnerie. Mais dans la cage B il n’y a pas de sonnerie. Cela produit un conditionnement dépendant du contexte – la sonnerie cause la paralysie due à la peur dans la cage A mais pas la B. L’amygdale retient la sonnerie, ce qui annonce le choc, tandis que l’hippocampe retient les deux contextes différents des cages.

Supposez que quelqu’un vous braque dans une allée sombre dans la mauvaise partie de la ville. Cela pourrait être que le pistolet est l’équivalent de la sonnerie et l’allée le contexte, ou bien que l’allée soit l’équivalent de la sonnerie et la mauvaise partie de la ville le contexte.

Ressentir la peur nécessite que l’on ait accès au concept de peur, basé sur des mots et leur sens large dans nos esprits26. Nous apprenons ce genre de concept justement parce qu’ils nous servent au quotidien et pour notre bien-être.

Le travail de Bruce McEwen, Robert Sapolsky, Gustav Schelling, Benno Roozendaal et James McGaugh ont montré les conséquences négatives du stress, surtout celui véhiculé par le cortisol27 qui n’affecte pas seulement la mémoire et d’autres fonctions cognitives mais compromet aussi le système immunitaire et conduit donc à la maladie28. Mais les recherches indiquent aussi et surtout que la réponse au stress aide l’organisme à s’adapter, elle n’est pas là pour que l’on se sente mal constamment. C’est lorsque le stress est prolongé et intense que les conséquences négatives sont visibles et que la résistance mène à l’exténuation.

(Source : Roozendaal, B., McEwen, B. & Chattarji, S. Stress, memory and the amygdala. Nat Rev Neurosci 10, 423–433 (2009). https://doi.org/10.1038/nrn2651)

Le concept de peur ne vient pas tout seul, cependant. En effet, nous l’avons vu, c’est le stress qui module la peur et l’anxiété. Cela dit, il est nécessaire d’apporter à l’enfant durant son éducation une explication rationnelle lorsqu’il ressent le stress afin qu’il mette du sens dans les émotions qu’il ressentira toute sa vie. Tout dépend alors du contexte. Nous disons à nos enfants qu’ils ont « peur du noir » ou qu’ils sont « inquiets » lorsqu’ils anticipent de mauvaises choses. La réaction biologique est bel et bien la même dans les deux cas, l’enfant ressent du stress, mais la signification peut être la peur ou l’anxiété. Mais qu’en est-il alors de la xénophobie, par exemple ? La peur des étrangers est bel et bien une peur qui existe, qui mène à une certaine agressivité dont nous connaissons maintenant les origines. Elle peut ne pas paraître rationnelle à nombre de gens, mais nous allons voir au travers de la prochaine partie ce qu’il en est.

Stéréotype et stigma.

L’explication biologique de la peur et de l’anxiété nous paraît désormais plus claire. Le stress obtient une signification subjective dépendante du contexte dans lequel on le ressent. Il est important maintenant de préciser que la simple vue d’une personne peut nous faire peur ou nous rendre anxieux, voire les deux. Nous pourrions nommer cela la xénophobie puisque je ne donne pas plus d’information. La peur de l’étranger en tant que tel.

Mais si nous avons peur, cela nous rend aussi hostile, parfois agressif et violent physiquement comme verbalement. De plus, si je rajoute des informations comme la couleur de peau, l’appartenance à un groupe religieux bien visible ou tout autre signe distinctif indiquant tel ou tel groupe d’origine et d’appartenance, nous pouvons alors parler de racisme, d’antisémitisme, de sexisme, d’homophobie, etc. Certains pourraient tenter d’argumenter en disant qu’il est normal d’avoir peur de certaines personnes, des schizophrènes par exemple, parce qu’ils seraient violents par nature. La réalité est qu’une infime proportion des schizophrènes est effectivement à l’origine de comportements violents envers les autres. D’ailleurs, ils sont eux-mêmes plus à risque de subir des violences29, et lorsqu’ils en commettent, elles sont surtout tournées vers eux et liées à des abus de substances30.

Mais comment se fait-il que nous ayons ce genre d’a priori ? Cela vient de ce que l’on appelle les stéréotypes. Ce terme nous vient de Walter Lippman qui l’utilise a priori pour la première fois dans son livre Public Opinion de 1922. Le stéréotype correspond au fait que notre connaissance de l’environnement dans lequel nous vivons n’est qu’indirecte : « Le monde avec lequel nous devons traiter politiquement, écrit Lippman, est hors de portée, hors de vue, loin de notre esprit. Il doit être exploré, rapporté et imaginé. L’homme […] apprend à voir avec son esprit de vastes portions du monde qu’il ne pourrait jamais voir, toucher, sentir, entendre ou se souvenir. Peu à peu, il se fait une image digne de confiance dans sa tête du monde hors de sa portée31. »

Notre accès à l’information est donc entravé, que ce soit par l’information disponible, la censure ou le peu de temps dont on dispose pour suivre l’actualité, et l’image que l’on se fait du monde est non seulement imprécise, mais conditionné par nos préjugés et nos présupposés : « Dans la grand confusion omniprésente et bouillonnante du monde extérieur, nous découvrons ce que notre culture a déjà défini pour nous, et nous avons tendance à percevoir ce que nous avons choisi sous la forme stéréotypée pour nous par notre culture32. » Tout notre processus de perception de l’environnement lointain est ainsi gouverné, contrôlé, par les stéréotypes, qui nous dispensent de fournir un effort de compréhension de la complexité du monde, dont ils offrent une image ordonnée, confortable et familière.

Par exemple, lorsque nous voyons une personne âgée, qui semble manquer d’hygiène, assise par terre devant la gare sur un carton, nous pensons immédiatement : « sans abri », « sans domicile fixe ». C’est cela le stéréotype, une sorte de raccourci cognitif : « telle vision veut dire telle type de personne ». C’est la manière dont on catégorise les gens dans notre esprit. De la même manière qu’une façon de s’habiller nous fera penser qu’une personne est riche ou pauvre, la même chose se produit au niveau moral. Quand on voit une jeune fille habillée légèrement (on pensera qu’elle a la cuisse légère), quand on voit une bande de jeunes en survêtements (ils seraient des racailles), quand on voit des personnes âgées au volant (mort au tournant, ce qui marche aussi avec les femmes).

En 1975, dans un livre d’entretiens, Hergé s’est justifié des stéréotypes raciaux de la première édition de Tintin au Congo (1931) en expliquant qu’il était alors nourri des préjugés du milieu dans lequel il vivait, ne connaissant du Congo que ce que les gens en racontaient à l’époque33. Et il s’est défendu à propos des stéréotypes antisémites présents dans L’Etoile mystérieuse, publiée dans Le Soir entre 1941 et 1942, en affirmant n’avoir que très peu connu les mesures de répression antisémites imposées par l’occupant, tout en admettant que le moment était mal choisi pour faire de telles caricatures.

Les stéréotypes ne sont pas une mauvaise chose en soi. Ils nous permettent effectivement de gagner du temps sur la manière dont on va prendre contact avec les personnes que l’on rencontre. Il nous permet de faire l’économie d’un effort intellectuel constant afin de déterminer les intentions de chacun. Notre cerveau fait constamment des probabilités sur le futur proche et lointain sans même que l’on s’en rende compte, et le stéréotype est ce qu’on utilise le plus en matière de relations sociales. Le stéréotype, lorsqu’il est basé sur des connaissances factuelles et rationnelles, apporte donc un avantage au quotidien. Cependant il peut se retourner contre nous et nuire à la société.

Il existe en effet ce qui s’appelle la menace du stéréotype (stereotype threat en anglais)34. C’est le fait de confirmer inconsciemment le stéréotype qui nous est appliqué par nos comportements et nos attitudes alors que l’on cherche à faire exactement l’inverse35. C’est en quelque sorte ce que l’on peut appeler la prophétie auto-réalisatrice36. Les effets négatifs de ce phénomène sont observables par imagerie cérébrale37 et se font ressentir principalement sur la situation socio-économique de la personne38. Mais comme cette étude39 le démontre, les effets ont une portée large : l’intelligence, la mémoire, la rotation mentale, les capacités en mathématiques, le golf, la conduite et enfin, peut-être le plus important, la capacité à prendre soin de ses enfants. Quand on croit être un mauvais parent, on devient un mauvais parent.

Le stéréotype, lorsqu’il est détourné afin de cibler une catégorie de personnes et de favoriser les diverses discriminations que cela implique, se transforme en stigma.

A l’origine, le terme stigma renvoie à une marque corporelle visible de tous afin de reconnaître le statut de la personne marquée. Celle-ci était alors apposée au fer chaud ou à l’aide d’une lame. Aujourd’hui, il paraît inconcevable de mutiler ainsi les gens comme du bétail afin de savoir d’un coup d’œil si nous pouvons leur adresser la parole ou non, les héberger, les aider. Pour autant, le stigma est toujours d’actualité. Ce n’est ni plus ni moins que la conséquence qui témoigne de l’exclusion morale d’une catégorie de la population, basée sur des stéréotypes. Ainsi, selon les époques, les noirs, les homosexuels, les handicapés, les juifs, ont pu se voir être stigmatisés en raison de leur couleur, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental et de leur religion ainsi que de leur ethnie. De nos jours, nous pouvons le voir dans l’actualité, la stigmatisation est toujours pratiquée lorsque l’on parle de toxicomanies ou même de musulmans.

C’est en 1963 que l’ouvrage d’Erwing Goffman sur le stigma est publié. Il nous y explique alors que tandis que l’étranger se trouve devant nous, des éléments peuvent survenir de lui et lui attribuent des traits qui le rendent différent des autres provenant de la même catégorie (par exemple un garçon de bonne famille qui se trouve être un homosexuel, ce dernier trait supplante la bonne famille). Des éléments le différenciant et le rendant moins désirable socialement, qui le rendrait mauvais, dangereux, ou bien faible. Il devient dans nos esprits quelqu’un de contaminé et/ou de diminué. Un tel attribut incarne le stigma, d’autant plus lorsque ses effets discréditant sont très étendus, comme dans le cas du handicap (et encore plus du polyhandicap).

Cela constitue un écart entre l’identité virtuelle de la personne, celle que l’on suppose être, et sa réelle identité sociale, celle qu’il détient vraiment. Cela provoque une ambivalence chez la personne puisqu’elle acquiert des standards d’identité qu’elle applique alors à elle-même lorsqu’elle grandit et rentre dans la société. C’est en échouant à se conformer (à cause du rejet des autres), qu’il devient inévitable pour la personne de ressentir cette ambivalence par rapport au regard qu’elle se porte à elle-même.

Goffman nous parle dans son ouvrage de trois types principaux de stigmas :

- Les abominations corporelles : les diverses difformités physiques. A cela nous pouvons rajouter les marques aux poignets dues aux tentatives de suicide, les traces de piqûres d’héroïnomanes, les menottes aux poignets d’un détenu, ou même les traces de coups.

- Les personnalités et leurs traits de caractères : manque de volonté, passions perçues comme déviantes, tricheur, croyances particulières, malhonnêteté. Ceci pouvant dériver de troubles mentaux, d’emprisonnement, d’addiction, d’homosexualité, d’être sans emploi et/ou au chômage, d’avoir tenté de se suicider ou d’avoir une position politique particulière.

- Puis il y a les stigmas tribaux : race, nationalité, religion, autant de stigmas qui peuvent être hérités et contaminer tous les membres de la famille.

Nous construisons une théorie par rapport à chacun des stigmas que l’on utilise contre les stigmatisés, une idéologie qui explique leur infériorité et qui prouverait les dangers qu’ils représentent pour la société. Cela mène à une rationalisation d’une animosité basée sur les différences40 de l’autre, comme la classe sociale, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, le bord politique, la consommation de certaines substances, la profession, etc. Nous utilisions des termes spécifiques comme éclopé, débile, youpin ou drogué comme discours quotidien en tant que métaphores et images, sans jamais donner de pensée au sens originel de ces mots.

De manière générale, lors d’une interaction entre une personne stigmatisée et une personne faisant partie intégrante de la société, il se produit un malaise. Un contexte anxiogène se crée, autant pour la personne stigmatisée que la personne faisant partie intégrante de la société. Pour cette dernière, l’autre sera alors perçu comme trop agressif ou trop honteux, quoi qu’il dise et quoi qu’il fasse, ne laissant aucune place à une quelconque égalité sociale dans l’échange.

Nous parlons de catégorie de personnes lorsque nous évoquons le stigma que certains portent. Nous parlons alors « des handicapés » ou « des toxicomanes », mais il est important de garder à l’esprit qu’ils ne sont pas une catégorie de personne formant un groupe à proprement parler. En effet, les homosexuels par exemple ne font pas tous partie de la communauté LGBT, et les toxicomanes ne font pas tous partie de la Fédération Addiction. En ce sens, une catégorie de personne n’agit donc pas comme un groupe organisé et possédant une volonté commune.

De plus, lorsque dans un groupe se trouve une seule ou quelques personnes stigmatisées, celles-ci tendent à finir par être rejetées du groupe, ou bien le groupe se retrouve lui-même stigmatisé. En maintenant une distance physique, l’individu peut restreindre la tendance des autres à construire une identification personnelle à lui. Enfin, concernant le groupe, lorsqu’un membre de celui-ci se tourne vers son groupe, il est considéré comme loyal et authentique ; s’il s’en détourne, il est considéré comme un lâche et un idiot.

Le stigma a de réelles conséquences, qui ne sont pas seulement visibles socialement au niveau de l’exclusion ou même culturellement au niveau des histoires que nous pouvons raconter aux enfants. Il existe de nombreuses conséquences physiques venant du ressenti lorsque l’on subit quotidiennement le stigma. En effet, comme le montre une étude de 201341, le stigma influence de nombreux problèmes physiques et mentaux chez des millions de gens, perturbe la capacité à utiliser certaines ressources psychologiques permettant d’éviter une mauvaise santé, et alimente des mécanismes favorisant la reproduction d’inégalités de santé au sein des populations socialement désavantagées. Nous retrouvons là d’une certaine manière un déterminisme social qui prend racine dans un stigma mais qui continue tel un cercle vicieux impossible à briser. Vous l’aurez sûrement remarqué, cela s’inscrit dans la même lignée que les effets du stéréotype négatif42.

Goffman le disait en 1963, le stigma est un phénomène fondamentalement social qui prend racine dans les relations sociales en même temps qu’il est façonné par la structure de la société. C’est ce que certains appelle le pouvoir du stigma43. Quand certains ont un intérêt particulier à garder une population sous contrôle, le stigma est un outil efficace et puissant afin de parvenir à cette fin. Nous pouvons ajouter à cela que lorsque nous nous comparons à une catégorie de personnes stéréotypées négativement, nos capacités se voient « augmentées »44. Le malheur des uns fait donc parfois réellement le bonheur des autres.

David Berreby nous précise que le stigma ne peut être justifié en ceci qu’il s’applique aussi aux nourrissons et aux « innocents ». Le simple fait de se tenir à proximité d’une personne stigmatisée peut nous attirer des regards et des paroles désagréables, menaçant notre position dans la société. En effet, les personnes stigmatisées sont systématiquement associée à une image dégradée et dégradante : la mort, la saleté, une déviance quelconque, etc. De plus, il est facile d’identifier ces personnes par l’architecture de leur lieu de vie, leurs vêtements, leur manière de parler, leur comportement, etc. Nous inculquons à nos enfants comment repérer ces personnes sans même nous en rendre compte et sans forcément être mal intentionné. Le stigma fait partie de notre culture et cela tend à nous dépasser.

La saleté, par exemple, est une menace à la santé et à l’ordre. Les personnes qui y sont associées sont de fait une menace. Les enfants, lorsqu’ils apprennent à se contrôler et à contrôler leur environnement quand ils grandissent, apprennent assez rapidement les codes d’hygiène. Nous imaginons facilement des enfants se moquer de celui qui a les cheveux gras, de celle qui a des vêtements trop petits ou trop grands, voire troués, etc. Tout ce qui rappelle la maladie et le handicap dispose de la même propension à susciter l’émotion du dégoût. Nous avons une prédisposition à l’apprentissage qui nous permet d’éviter la maladie et l’incapacité physique. Il arrive que l’on retrouve cette idée dans le langage courant, lorsque l’on parle de personnes que l’on juge inférieure, nocive pour la société, avec des termes comme : taré, malade mental, psychopathe. Si cela rappelle une maladie, une incapacité, une déviance, c’est bon à prendre pour dévaluer l’autre.

Le stigma agit donc en associant une catégorie de personnes avec un concept repoussant et moralement condamnable, même lorsqu’il n’existe aucune raison de penser que l’association est justifiée.

(Source : Brondani MA, Alan R, Donnelly L (2017) Stigma of addiction and mental illness in healthcare: The case of patients’ experiences in dental settings. PLoS ONE 12(5): e0177388. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177388)

Il est possible pour une catégorie stigmatisée, de ne plus l’être, puis à nouveau de l’être. Nous pouvons observer qu’au cours de l’histoire, des populations ont subi une stigmatisation à différents moments de l’histoire avec différentes conséquences, toujours négatives. Cela montre surtout qu’une catégorie de personne n’est pas plus à l’abri qu’une autre et que le stigma peut être appliqué à quiconque se retrouve en minorité dans une société donnée, pour autant toutes les minorités ne sont pas stigmatisées.

Pour prendre un exemple plus récent, les musulmans en France se voient amalgamés à cause d’actes violents perpétrés par des individus appartenant à cette catégorie de personnes et se revendiquant comme tel. Notez que je ne dis pas qu’ils appartiennent à la même communauté, ce qui supposerait qu’ils partagent une même culture, ce qui n’est pas nécessairement le cas ici. Pire encore, il arrive qu’on considère quelqu’un comme musulman parce qu’il a une barbe et ne mange pas de porc, comme si c’était exclusif aux musulmans. Nous voyons là assez rapidement la volonté de simplifier à l’extrême les comportements, les apparences physiques et les idéologies, afin de mettre le plus de monde possible dans une catégorie bien particulière que l’on nous encourage à détester et à rejeter, sans prendre le temps de distinguer les individus au cas par cas. Le but du stigma est bel et bien de déshumaniser l’autre, de le réduire à une supposée appartenance de groupe considéré comme néfaste, et à le traiter en conséquence, avec toute la violence que cela implique.

Nous pouvons assez aisément constater ici que le stigma ne rend pas service à la société dans son ensemble, au contraire. Cette division créée artificiellement pousse les gens à se méfier les uns des autres, bien que les différences qu’ils portent ne soient pas en elles-mêmes un frein au vivre-ensemble. Il existe bien entendu des musulmans qui aimeraient changer le pays à leur image, tout comme il existe des catholiques qui rêvent du retour du roi. Ce que l’on retrouve ici n’est pas un problème inhérent aux musulmans ou aux catholiques, mais à la religion. Celle-ci est par principe rigide et dogmatique, mais chercher à s’en débarrasser ne nécessite pas de cibler les personnes et donc de les stigmatiser, au contraire.

Quoi qu’il en soit, nous avons une capacité unique d’utiliser la symbolique afin d’interpréter la réalité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. C’est ainsi que les croyances existent. A l’époque, il suffisait qu’une jeune fille vierge meure avant la récolte du siècle pour que la population croie qu’il est nécessaire qu’une jeune fille vierge meurt à chaque fois qu’on veut une récolte du même ordre. C’est un peu le culte de l’avion-cargo. Nous associons un concept (la prospérité) avec la réalité expérimentée (un décès suivi d’une bonne récolte). Il n’existe aucun lien logique entre le décès et la récolte, mais le cerveau est trompé et croit alors dur comme fer qu’il existe un lien évident.

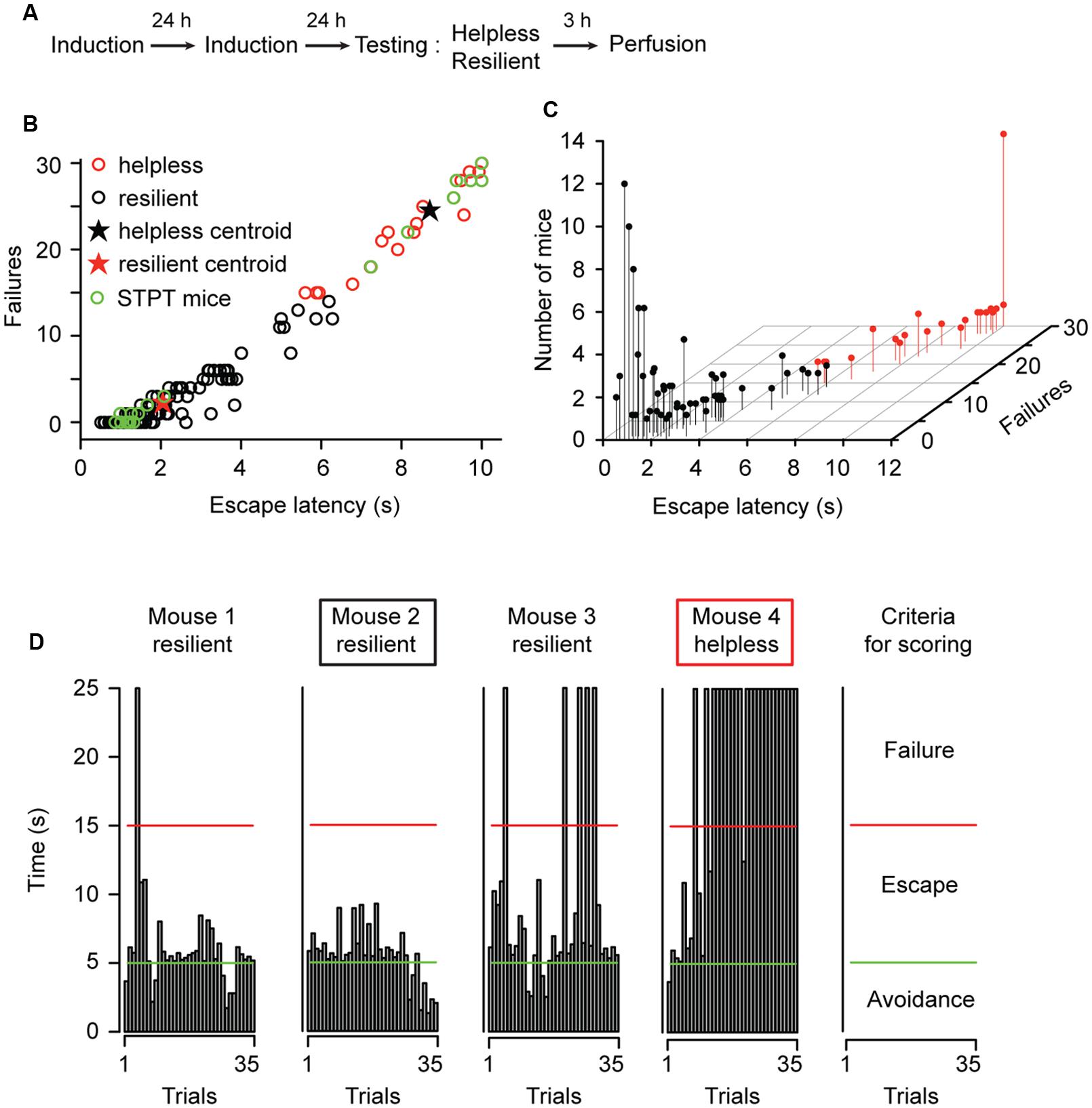

Ce mécanisme se retrouve dans ce qu’on appelle l’« impuissance apprise » (learned helplessness en anglais), qui nous pousse à être convaincus au quotidien que rien ne peut nous aider, à la manière d’un éléphant attaché à un piquet au sol qu’il pourrait arracher s’il lui prenait l’envie. Par exemple, dans une expérience impliquant des rats, ceux-ci entendaient un son particulier suivi d’un choc électrique à un endroit précis de leur cage. L’animal apprend alors rapidement à changer de place pour éviter le choc, sans beaucoup de stress. Puis les expérimentateurs modifient la règle pour la rendre imprévisible. Les rats se déplaçaient et recevaient quand même un choc où qu’ils se trouvent. Les rats se mettent alors à ne plus bouger du tout, même lorsque la règle de départ est restaurée. A partir de là, les rats ne cherchent plus à éviter les chocs et montrent tous les signes biologiques d’un stress sévère dès qu’ils entendent le son.

(Source : Kim, Y., Perova, Z., Mirrione, M. M., Pradhan, K., Henn, F. A., Shea, S., … Li, B. (2016). Whole-Brain Mapping of Neuronal Activity in the Learned Helplessness Model of Depression. Frontiers in Neural Circuits, 10. doi:10.3389/fncir.2016.00003)

Nous avons vu dans la partie précédente que le stress pouvait être associé à plusieurs sentiments et émotions, comme la peur ou l’anxiété. C’est ce que nous venons de discuter sur la réalité vécue et le concept (le stress étant la réalité, et la peur ou l’anxiété des concepts). Nous pouvons maintenant mieux comprendre la xénophobie ou le racisme. Lorsque l’on apprend qu’avoir peur d’une personne est normal, parce qu’elle est noire, on crée des racistes. Lorsqu’on apprend que l’anxiété est due aux gens qui parlent une autre langue dans le bus, on crée des xénophobes. Les enjeux du stigma sont complexes, mais son fonctionnement est simple. Nous apprenons à nos enfants à associer la peur, le dégoût, la pitié, à certaines catégories arbitraires de personnes et pas à d’autres.

Qui crée les normes de la société et pourquoi ?

Dans son ouvrage Outsiders45, Howard Becker utilise un terme plutôt parlant : les entrepreneurs de morale. Selon lui, ceux-ci arrivent à leurs fins via des organisations intéressées par les mêmes buts et via une présence particulièrement importante dans les différents médias afin de maintenir le sujet du débat au niveau publique, présenté selon un angle bien précis afin d’influencer les masses. Ce processus vise à créer de nouvelles normes, ayant l’ambition de modifier le quotidien de toute personne au sein de la société. Nous verrons dans la prochaine partie comment ils font, tandis que dans celle-ci nous verront pourquoi.

Les normes sont le produit de l’initiative de certains individus, les fameux entrepreneurs de morale. Deux types d’entrepreneurs existent : ceux qui créent les normes et ceux qui les font appliquer. Tous les groupes sociaux instituent des normes et s’efforcent de les faire appliquer, au moins à certains moments et dans certaines circonstances. Les normes sociales définissent des situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci : certaines actions sont prescrites, d’autres sont interdites. Le bien contre le mal.

Quand un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu’il soit perçu comme un type particulier d’individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur lesquelles s’accorde le groupe. Cet individu est alors considéré comme étranger au groupe, ou un outsider comme l’appelle Becker.

Celui qui crée des normes a l’intention de changer les mœurs et incarne un certain fanatisme vouant toute son énergie à une cause. Nous avons des exemples nombreux et variés qui permettent d’imager ce concept de réformateur de mœurs. Dans les lobbys par exemple, qu’ils soient catholiques et contre l’avortement et le mariage homosexuel, qu’ils soient industriels dans le maintien de certaines prohibitions de substances qui nuiraient à leurs affaires… Il peut exister des intérêts idéologiques, financiers ou bien pragmatiques, de tous bords politiques ou spirituels. Le plus souvent, la plupart des entrepreneurs de morale sont convaincus du bien-fondé de leur entreprise, et pense qu’il faut sauver les gens d’eux-mêmes, pour leur propre bien même s’ils ne le comprennent pas (et parfois ne le comprendront jamais).

Howard Becker note d’ailleurs que l’entrepreneur lorsqu’il a atteint son but, annule à l’instant même sa raison d’exister en tant qu’entrepreneur puisqu’il a réussi à amener la société à changer. Nous retrouvons des exemples dans le lobby LGBT qui a activement milité jusqu’à l’autorisation du mariage homosexuel en France et d’autres droits pour les homosexuels, et qui se retrouve désormais sans réel but. Il devient alors nécessaire, si l’on veut continuer à exister en tant que lobby, par exemple, de trouver un nouveau combat et c’est là que sont engendrées de nombreuses dérives et une perte de sens notable dans l’action menée. Greenpeace en est un autre exemple important.

Mais pour les lobbys qui échouent, la peine est en quelque sorte la même. Howard Becker en parle ainsi : « D’autres croisés, qui ont échoué dans leur tentative, maintiennent l’organisation qu’ils ont créée, tout en abandonnant sa mission propre et en concentrant leurs efforts sur le problème de la conservation de l’organisation elle-même. Ou bien, fidèles à une doctrine qu’ils continuent de prêcher, mais qui, au fil du temps, semble de plus en plus bizarre, ils deviennent eux-mêmes des étrangers pour la collectivité. »

Cela nous amène maintenant à considérer ceux qui font appliquer les nouvelles normes, comme la police. Il existe un effet similaire à ce que je viens de décrire ci-dessus parmi ceux qui se retrouvent en position de faire appliquer les nouvelles normes puisque parmi ces personnes, beaucoup vont devenir dépendantes de ce travail et n’auront donc aucun intérêt à revenir en arrière, même lorsque la politique nouvellement créée n’est pas si bonne que ça.

Par exemple, si demain nous venions à ne plus interdire les drogues aujourd’hui prohibées, il est probable que de nombreuses personnes se retrouveraient sans emploi ou bien devraient changer, contre leur volonté, de poste, et d’autres personnes profiteraient de ce nouveau marché lucratif.

Lorsqu’un étranger au groupe ne respecte pas les normes de la société, ou bien une des normes (avec les différents degrés de gravité que cela comporte en fonction de la norme violée), il est alors considéré comme déviant. Cependant, il existe une nuance importante qui est que le déviant ne choisit pas d’être déviant, il le devient en même temps que la société au sens large décide que son comportement est déviant. Le comportement déviant le devient donc au moment même où une norme est créée et que celle-ci définit tel comportement ou tel acte comme étant en violation des normes de la société. Par exemple, aujourd’hui il n’apparaît pas impensable de boire de l’alcool en soirée pour un évènement particulier ou simplement comme ça. Pourtant, au début du 20ème siècle aux Etats-Unis, l’alcool a été prohibé et l’image du consommateur lambda d’alcool fortement dégradée. Consommer de l’alcool était alors contre la loi et le faire faisait de la personne aux yeux de la société une personne déviante et en violation de la loi.

Cependant, tout ce qui est illégal n’entraine pas obligatoirement une réaction de la part des autres, d’autant plus que la personne que l’on est influence fortement cette réaction des autres. Nous savons que le physique a un impact sur le jugement que l’on porte46, et c’est en partie pour cette raison que certains peuvent se permettre plus que d’autres d’avoir un comportement déviant, d’autres raisons étant entre autre le pouvoir et la richesse. On imagine assez facilement le jugement que l’on porterait à un sans-abri alcoolisé et celui que l’on porterait à une personne avec une apparence plaisante, laissant penser qu’il travaille dur, elle aussi alcoolisée. Nous avons une facilité déconcertante à trouver des excuses à certains et des circonstances aggravantes à d’autres alors qu’ils ont le même comportement et que l’on ne connait ni l’un ni l’autre.

Dans la déviance, il est important de noter que la personne enfreint des normes établies d’une certaine société, mais elle respecte aussi les normes d’un autre groupe. Par exemple un délinquant qui se battrait pour défendre son territoire et celui de sa bande. Il fait alors ce qu’il considère comme juste et nécessaire, ce qui n’est pas l’avis de la police ou de la société au sens large. Mais à une autre époque, une personne déviante pouvait être un médecin qui pratiquait l’avortement de manière illégale, puisqu’il violait la loi en accord avec des principes moraux qui lui étaient propres. Des entrepreneurs de morale ont à un moment donné milité activement pour rendre l’avortement légal et sortir ces médecins et ces femmes de la déviance afin qu’ils puissent agir sans se cacher et risquer des procédures judiciaires et des problèmes de santé pour les femmes.

| Obéissant à la norme | Transgression de la norme | |

| Percu comme déviant | Accusé à tort | Pleinement déviant |

| Percu comme pas déviant | Conforme | Secrètement déviant |

Dans la déviance, il existe aussi la menace du stéréotype dont on a parlé plus tôt, avec le risque de prophétie auto-réalisatrice qu’elle implique. Le fait de percevoir quelqu’un ayant un comportement déviant comme étant complètement déviant, sous tous ses rapports, peut l’amener à adopter de nouveaux comportements encore plus à la marge. Il existe même de nombreux cas où, comme dans la toxicomanie, la personne qui sort de sa déviance reste considérée comme déviante ou à risque d’y retomber, n’aidant en aucun cas la personne à aller mieux.

Edward Bernays, dans son livre Propaganda, ouvre ainsi :

« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays.

Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C’est là une conséquence logique de l’organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d’une société au fonctionnement bien huilé. »

Il parle d’ailleurs de faiseurs d’opinion, terme similaire à celui employé par Becker d’entrepreneurs de morale. L’idée est la même, nous confions à des gens la tâche de nous informer, et ce dans divers buts. Changer les normes, vendre des produits, gagner des votes dans les systèmes démocratiques… Les gens n’ayant que peu de temps pour la plupart, entre leur travail, l’entretien de leur famille et le temps qui leur reste pour se reposer et se divertir, de s’informer eux-mêmes sur tout ce qui les entoure, ils écoutent avec une assez grande confiance les médias qui diffusent les informations et les publicités.

David Colon, quant à lui, parle d’ingénieurs du chaos dans son livre Propagande. Jacques Ellul écrivait que la propagande « est l’ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action une masse d’individus psychologiquement unifiés par des manipulations psychologiques et encadrés par une organisation47. » De plus, la propagande vise tout particulièrement l’émotion des gens, afin de contourner et d’affaiblir leur jugement ainsi que leur esprit critique. Cette étude48 montre bien l’effet de la peur induite par les médias, ce qui a des répercussions au long terme sur la prise de décision, notre façon de voter et même notre santé globale. La fin justifie les moyens lorsqu’il s’agit d’influencer une population, surtout lorsque l’intérêt n’est pas celui de la société.

Sur le plan politique, la propagande servira surtout à conduire le public à prendre conscience d’un problème avant de lui apporter par la voix du candidat des propositions visant à le résoudre et exprimant ainsi les attentes et les émotions d’un public par avance gagné à sa cause et qui aura maintenant une bonne raison de voter pour lui. Le politicien se contente donc de se servir des croyances et préjugés déjà présents chez les gens, afin de les conforter dans ce qu’ils pensent et de leur promettre la solution adéquate au prisme politique auquel ils se sentent une appartenance. Il n’est donc pas étonnant de voir une communication agressive envers les étrangers quand la méfiance envers ceux-ci a été bien préparée et cultivée chez l’électorat qu’on vise. Le stéréotype ici devient donc un moyen utile pour le politicien afin d’obtenir des voix et d’être élu, voir réélu, même s’il n’agit pas en accord avec ses promesses de campagne.

Récemment, le gouvernement français s’est mis à prendre la température sur la question des drogues récréatives avec comme point de départ une éventuelle légalisation du cannabis. Sous couvert de faire des études (qui existent déjà) et de prendre des précautions (qui ne nécessitent pas des années de préparation pour quelque chose déjà consommé énormément et dont on connait déjà bien les propriétés qui sont loin d’être aussi nocives que pour l’alcool et le tabac), la décision du gouvernement peine à se faire voir. En effet, cette thématique est un moyen utile et assurant un grand nombre de votes pour les prochaines élections présidentielles de 2022, et c’est une carte, comme celle du mariage homosexuel, qu’il est intéressant de jouer au bon moment afin de s’assurer un nombre suffisant de votes le moment venu.

L’information, de par sa nature et sa portée, peut avoir tout un tas de conséquences, positives et négatives. Ainsi, dans mon exemple précédent, on imagine aisément que le gouvernement donne celles qui l’arrangent et omet de partager le reste, soit en restant silencieux soit en mentant ouvertement. Ce que je dis là n’est pas anodin, le fait de savoir quelque chose influence jusqu’à nos goûts. Depuis le début des années 2000, le marketing se nourrit des neurosciences. Le « neuromarketing » voit son ampleur grandir fortement en 2004, lorsque les résultats d’une expérience sur la consommation de Coca-Cola et de Pepsi Cola sont publiés49. Cette étude montre que le Pepsi est souvent préféré lors de test en aveugle, alors que c’est le Coca qui arrive en tête lorsque les marques sont connues : quand les sujets ne savent pas ce qu’ils boivent, la zone cérébrale la plus sollicitée est le cortex préfrontal ventro-médian (largement impliquée dans la sensation de plaisir) ; quand ils ont connaissance des marques, ce sont le cortex préfrontal dorsolatéral et l’hypothalamus (zones respectivement associées aux jugements de valeur et à la mémoire) qui sont sollicitées et qui changent le ressenti. Les buveurs préfèrent donc le Coca lorsqu’ils savent que c’est du Coca.

Dans la même veine, comme mentionné dans l’article de ce blog concernant le libre arbitre, la connaissance du fait suivant, et le fait d’en être convaincu, « je n’ai pas de libre arbitre », mène à des comportements plus égoïstes, ou bien à tricher lors d’un examen. Le fait de savoir quelque chose influence donc bel et bien notre comportement, ce qui est parfaitement su par les publicitaires, les politiciens et bien entendu par les experts qui les conseillent sur les questions de psychologie, de neurosciences et de communication.

L’une des premières applications des sciences du comportement à la mise en œuvre des politiques publiques est le « marketing social ». Définie en 1971 par Kotler et Zalman comme « la conception, la mise en œuvre et le contrôle des programmes conçus pour influencer l’acceptabilité des idées sociales et prenant en considération la planification de produit, le prix, la communication, la distribution et la recherche en marketing », cette nouvelle approche a rapidement connu un grand succès50. Cette définition rappelle sans problème les termes d’ « entrepreneurs de morale », de « faiseur d’opinion » ou d’ « ingénieur du chaos ». Quel que soit le terme le plus adapté ou l’objectif visé par ces organisations et ces personnes connaissant bien nos désirs et nos préférences de consommation et politiques, leur moyen reste toujours le même, nous influencer là où nous sommes les plus réceptifs et les plus malléables afin d’aller dans leur sens, sans considération de ce que l’on aimerait vraiment si nous avions accès à toutes les informations existantes sur n’importe quel sujet.

Quels sont les mécanismes qui permettent de nous influencer ?

Nous venons de voir quels sont les personnes qui veulent nous influencer au quotidien pour différentes raisons : les politiciens pour des votes, les publicitaires pour des ventes, les religieux pour imposer leurs croyances, les militants politiques pour appuyer une vision progressiste ou conservatrice de la société, etc. Nous avons aussi vu qu’ils ne faisaient pas forcément cela dans notre intérêt personnel, mais plutôt au profit d’un idéal de société ou d’un intérêt personnel qui leur est propre (souvent lié au pouvoir, à l’argent ou à l’idéologie). Il est maintenant intéressant de voir comment ceci fonctionne concrètement, puisqu’il est indéniable que les gens prennent des décisions collectivement pour changer la société suite à des campagnes de communication, ou qu’ils prennent des décisions qui les concernent suite à des conseils, à des publicités ou à l’injonction d’une personne ou d’une organisation.

Le moyen qui semble être le plus répandu pour influencer les autres, et qui se décline en un nombre important de formes, est celui du recours à l’émotion. Les messages politiques, publicitaires ou idéologiques ciblent énormément les émotions, en particulier la peur. En effet, faire peur à quelqu’un le pousse à réagir, et la réaction qu’il aura dépendra en partie de ce qu’il est mais aussi et surtout à la manière dont il a été conditionné au préalable. Cette peur peut se transformer en colère qu’une communication habile saura guider vers une partie de la population, en se servant des stéréotypes et des croyances déjà en partie présentes chez le public ciblé. Le sociologue Joseph Klapper a même acquis la conviction que les médias ne façonnent pas l’opinion des gens, mais ont plutôt pour effet de renforcer leurs croyances initiales51. Ainsi, lorsque le Rassemblement National tient un discours accusant les étrangers de dégrader le mode de vie français, il cherche à susciter chez les personnes enclin à penser cela une émotion de peur, de colère et de dégoût, qu’il pourra alors entretenir, justifier et faire évoluer en des votes.

C’est le même mécanisme lorsque les médias véhiculent des messages laissant penser qu’il y aura des pénuries d’approvisionnement, notamment au début de la crise sanitaire, amenant les gens à se précipiter dans les magasins afin de se faire un stock « au cas où », ce qui finira inévitablement par créer la pénurie annoncée auparavant sans preuve. Nous retrouvons là un exemple intéressant de prophétie auto-réalisatrice dont nous avons déjà parlé plus tôt.

Bien entendu, ce n’est jamais aussi simple que cela et tout le monde ne succombe pas immédiatement à l’appel aux émotions. Seulement, lorsqu’une part assez grande de la population commence à réagir sous le coup de l’émotion, elle influence inévitablement la vie des autres. Ainsi, dans les années 1950, le psychologue Solomon Asch a conduit une série d’expériences qui ont montré que, face à un test facile, les sujets qui ne donnaient jamais de réponse fausse lorsqu’ils étaient interrogés seuls étaient en revanche prompts à se conformer à une mauvaise réponse lorsqu’elle émanait d’un groupe52. Des dizaines d’autres expériences ont depuis mis en évidence le poids du conformisme social sur nos conduites (phénomène observable dès la maternelle53) – c’est-à-dire nos attitudes et nos comportements.

Des recherches récentes ont même montré, à l’aide de l’imagerie cérébrale, que le fait de se conformer à l’avis général conduit même à modifier notre perception de la situation54, et la perception que l’on a de nous-même durant les années de l’adolescence en particulier55. L’opinion, écrit Jean-Marie Domenach, « ne reflète pas naturellement la réalité, mais bien au contraire en donne une image déformée par des intérêts communs au groupe56. »

Plusieurs travaux de psychologues aident à comprendre comment les opinions publiques des démocraties occidentales ont pu, en l’espace d’une dizaine d’année à peine, consentir à un tel recul de l’état de droit. En 1976, George Gerbner a mis en évidence le fait que les personnes regardant la télévision plus de quatre heures par jour surestiment d’un facteur 40 la dangerosité du monde réel57. Le traitement des évènements traumatiques par les médias contribue ainsi à construire une image du monde faussée dans l’esprit des gens. Ce « syndrome du monde effrayant » est accentué de nos jours par le traitement journalistique spectaculaire dont font l’objet, en temps réel, les attentats, quelle que soit leur intensité et leur ampleur réelle.

Une deuxième étude réalisée par Richard Crutchfield en 1955, montre comment l’effet de groupe amplifie la perception du danger terroriste : en demandant aux sujets de l’expérience quel était le problème le plus important auquel les Etats-Unis étaient confrontés (au choix, la récession, l’échec scolaire, le terrorisme, la santé mentale, le crime ou la corruption), il constatait que le terrorisme était cité par 12% d’entre eux lorsqu’ils étaient interrogés en privé, mais par 48% lorsqu’ils étaient interrogés en groupe58.

Enfin, le psychologue Peter Fischer a démontré le lien étroit unissant menace terroriste et besoin d’ordre : soumettant des volontaires à des coupures de presse avant de leur demander de se prononcer sur la peine à infliger à un voleur de voiture, il a constaté que les sujets qui avaient lu des articles sur la menace terroriste proposaient des peines de prison plus lourdes que ceux qui avaient lu des articles sur d’autres sujets59.

D’autres expériences ont depuis montré que la présence d’une menace terroriste dans l’esprit des gens les conduit à adopter une attitude intransigeante envers tout trouble à l’ordre public. Comme l’écrit Michaël Foessel, « dans un système de vigilance généralisée, le rapport entre l’Etat et les sujets cesse d’être un rapport d’obéissance pour devenir le lieu d’une complicité secrète fondée sur une demande de sécurité60. Le discours sécuritaire, souvent associé à un discours patriotique, revêt ainsi, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », un caractère fortement persuasif.

Le sociologue Paul Lazarsfeld a mis en évidence le rôle de l’influence sociale du groupe et celle des « leaders d’opinion » sur la formation de l’opinion publique et le vote qui s’ensuit en période électorale. Dans son ouvrage The People’s Choice, il montre à propos de l’élection de 1940 que les électeurs de l’Ohio n’avaient pas du tout suivi les consignes données dans les journaux61. Il l’explique par différents phénomènes :

- Leur préférence pour les contacts personnels plutôt que pour les contacts médiatisés.

- Le phénomène d’exposition sélective, qui conduit les individus à s’exposer en priorité aux discours qui leur conviennent.

- L’homogamie, qui traduit l’homogénéisation des intentions de vote au sein d’un même groupe d’appartenance à mesure que l’on se rapproche du vote.

- Enfin, par le rôle des leaders d’opinion, qui exercent une influence autour d’eux parce qu’ils sont supposés mieux informés sur un sujet donné que les autres personnes autour d’eux (médecins, juges, professeurs, etc…).

Lazarsfeld théorise donc le flux de communication en deux étapes, d’abord les médias transmettent les informations envers les leaders d’opinion, puis ceux-ci exercent leur influence auprès du reste de la population. La population s’identifiant donc à un leader d’opinion ira donc principalement dans son sens et ira même jusqu’à voter ce qu’il leur dit de voter, que ce soit explicite ou implicite.

Ce processus peut amener à tout type de décision politique, à tout type d’achat. Mais les groupes tendent tout de même à aller vers des décisions extrêmes si on leur laisse un pouvoir de décision en tant que groupe. L’individu au sein du groupe supporte assez aisément les décisions que l’on peut considérer extrêmes, ce qui s’explique par la dilution de la responsabilité au travers du groupe, comme l’écrivent R V Joule et J L Beauvois dans leur Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens62.

L’explication de ces phénomènes, note David Colon, n’est pas simple. Il peut s’agir d’amour propre, de la volonté de ne pas perdre la face vis-à-vis d’une autorité ou de l’opinion publique. Il peut s’agir plus fondamentalement de la difficulté qu’ont tous les êtres humains à reconnaître et à admettre leurs erreurs, et d’une tendance – ou d’un besoin – d’autojustification, de rationalisation de leurs actes, qui pousse les individus à persévérer dans l’erreur plutôt que de reconnaître une erreur initiale63. Il peut s’agir aussi du phénomène de la « dépense gâchée », c’est-à-dire du fait qu’un individu qui a déjà beaucoup investi sur une ligne de conduite est enclin à s’y tenir quand bien même d’autres lignes de conduites pourraient être plus avantageuses64.

Il devient clair que l’appel aux sentiments et aux émotions est une arme efficace entre les mains du démagogue, qui s’adapte à son auditoire en cherchant tantôt à le flatter, tantôt à susciter une émotion vive. La forme du discours influe également très fortement sur l’auditoire, à travers l’esthétique du discours. Les médias de masse ont de ce point de vue contribué aux 20ème et 21ème siècles à véhiculer un discours standardisé dont la clarté, la concision et souvent la brièveté tendent à supplanter le contenu argumentatif. La brièveté, la clarté et la concision sont considérées comme les conditions fondamentales d’un discours convaincant. De plus, Jamie Bartlett écrit que « plus le contenu est émotionnel, simpliste et, dans la mesure du possible, adapté aux préjugés de la personne, plus il est populaire65. »

La manipulation cognitive du langage repose quant à elle sur deux techniques principales, l’amalgame cognitif et le « cadrage manipulateur ». L’amalgame consiste à « rendre acceptable une opinion en construisant un message qui est un mélange de cette opinion sans discussion de son contenu, avec un élément extérieur, sans rapport immédiat avec cette opinion, mais considéré lui comme déjà accepté par l’auditoire » afin de transférer l’acceptabilité de cet élément extérieur sur l’opinion elle-même66. Il est souvent employé par l’extrême droite, pour associer l’immigration à la délinquance. Cependant le gouvernement actuel l’utilise aussi énormément pour associer la gauche politique à l’islam, en parlant de plus en plus d’« islamo-gauchisme », cherchant à dégrader l’image de l’un et l’autre.

A ceci vient s’ajouter nombre de techniques rhétoriques comme l’appel à l’autorité, à la tradition, au patriotisme ou à la loyauté de l’individu envers le groupe. Mais aussi l’appel au destin inévitable, l’appel à la nostalgie, le faux dilemme. La répétition et la rediffusion en boucle d’information, notamment sur les chaînes en continu comme BFM TV, a aussi un effet bien concret sur la manière dont notre cerveau traite les informations présentées en boucle. Lorsque nous sommes exposé à une information, le fait de la revoir plus tard la rend à ce moment-là plus acceptable (en terme de crédibilité). De ce fait, le simple fait de répéter quelque chose le rend plus vrai pour les gens qui regardent et écoutent.

Nous pouvons ajouter à cela l’effet de simple exposition. Robert Zajonc, psychologue social, a montré que la simple exposition à un stimulus suffisait à modifier notre appréciation à son égard67. Autrement dit, plus on voit un objet ou une personne plus on a tendance à lui associer des sentiments positifs et à développer à son égard une attitude plus favorable. Comme l’a parfaitement montré le cas Donald Trump, l’effet de simple exposition se produit indifféremment de la nature de la couverture journalistique : qu’elle soit favorable ou hostile, l’exposition télévisée joue toujours en faveur de son bénéficiaire. L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en novembre 2016 a fait entrer le monde dans un nouvel âge de la propagande et du rapport à la vérité. Sa victoire, tant aux primaires républicaines qu’à l’élection générale, apparaît d’abord comme le fruit d’une stratégie de conquête reposant sur le scandale et la provocation : « Si vous êtes différent ou scandaleux, les médias vont écrire à votre sujet », déclarait-il dès 198768. Il a, intuitivement, mis en pratique l’une des règles les plus intangibles de la propagande, énoncée par Adolf Hitler dans Mein Kampf : « Peu importe que les adversaires se moquent de nous, ou qu’ils nous injurient ; qu’ils nous représentent comme des polichinelles ou des criminels ; l’essentiel c’est qu’ils parlent de nous, qu’ils s’occupent de nous69. »

Par « effet de réel », la télévision devient ainsi un « instrument de création de la réalité70 ». En l’occurrence, l’information télévisée, parce qu’elle repose sur l’image, a par essence une forte propension à privilégier le spectaculaire, le sensationnel, autrement dit à faire à appel à l’émotion des téléspectateurs plutôt qu’à leur réflexion. C’est d’autant plus vrai dans un régime concurrentiel, où la recherche de l’exclusivité domine. L’exemple type de la spectacularisation de l’information est celui du traitement des grèves et des manifestations.

Trois chercheurs spécialisés dans les communications de masse, James Halloran, Philip Elliott et Graham Murdock ont comparé la présentation par les médias d’une manifestation à Londre le 27 octobre 1968 contre l’intervention américaine au Vietnam et l’impression de ceux qui y avaient assisté71. Cette manifestation a donné lieu à une marche pacifique et ordonnée et, comme souvent, à des incidents en « queue de manifestation » opposant des groupes radicaux à des policiers. Or ils constatent que la manifestation pacifique occupe une place minime dans la presse par rapport aux incidents quand elle n’est pas carrément présentée comme l’origine des désordres.

Selon James Halloran, ceci ne tient pas à une manipulation consciente de l’information (en tout cas à l’époque) mais à la structure même de l’information médiatique, qui change l’actualité en spectacle et met l’accent sur les évènements qui sortent de l’ordinaire et rompent la monotonie d’un déroulement continu des faits. On ne parle guère plus à la télévision des manifestations qui se déroulent bien que des trains qui arrivent à l’heure.

En mars 2002, TF1 consacre sept heures et vingt-huit minutes de ses journaux télévisés au thème de l’insécurité, et France 2 six heures et onze minutes : « C’est, écrit Jean-Louis Missika, près de huit fois plus que le temps consacré au thème de l’emploi sur la même période72. » Les faits divers, en outre, sont traités en ouverture des journaux, tandis que, bien souvent, la campagne électorale ne l’est que très brièvement à la fin. Les médias télévisuels ont ainsi contribué à donner le sentiment d’une insécurité galopante, grossissant artificiellement à la manière d’une loupe le phénomène. Rien ne symbolise mieux ce phénomène que le traitement accordé, à compter du 19 avril, à l’agression subie par un retraité deux jours plus tôt à Orléans. L’homme a été agressé par deux autres personnes qui auraient incendié sa maison avant de s’enfuir. L’information passe en boucle à la télévision avec des images choquantes à partir du vendredi soir précédant le scrutin et, la campagne électorale télévisuelle étant suspendue à partir du samedi, continue d’être diffusée en boucle dans les journaux la veille et le jour même du scrutin présidentiel.

La télévision a ainsi renforcé ce que les psychologues qualifient de « syndrome du grand méchant monde », c’est-à-dire la représentation déformée de la réalité que nous tirons des informations fournies par les médias, qui traitent en priorité, outre les faits divers, les accidents, les guerres, les incendies, les émeutes, etc73. L’effet de ce syndrome s’est verifié empiriquement le 21 avril 2002 dans nombre de villages exempts de tout problème sécuritaire ou social, dont les habitants ont voté à plus de 40% pour le candidat du Front National de peur que l’insécurité gagne leur paisible commune. Un phénomène qui n’est ni nouveau, ni propre à la télévision : « Je sais, écrit Gabriel Tarde en 1901, des régions françaises où l’on n’a jamais vu un seul juif, ce qui n’empêche pas l’antisémitisme d’y fleurir, parce qu’on y lit des journaux antisémites74. »

Qu’est-ce qui trouble notre vision du monde ?

Il existe ce que l’on appelle les biais cognitifs, les heuristiques rapides, approximatives et intuitives de notre cerveau, s’opposant souvent à une rationalité plus lente et difficile à mobiliser. C’est le thème des travaux de Daniel Kahneman et d’Amos Tversky, qui ont été synthétisés dans le livre Système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Cependant il existe un nombre impressionnant de biais cognitifs qui nous dépasse au quotidien, dans la plupart si ce n’est la totalité des décisions que l’on prend. C’est pourquoi je vais m’appuyer sur le livre de Daniel Colon, Propagande, afin de relever ceux qui sont les plus communs dans le contexte d’une influence médiatique sur notre esprit.

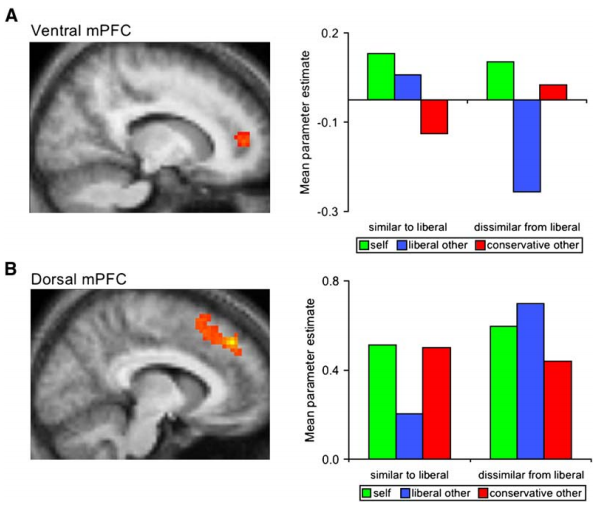

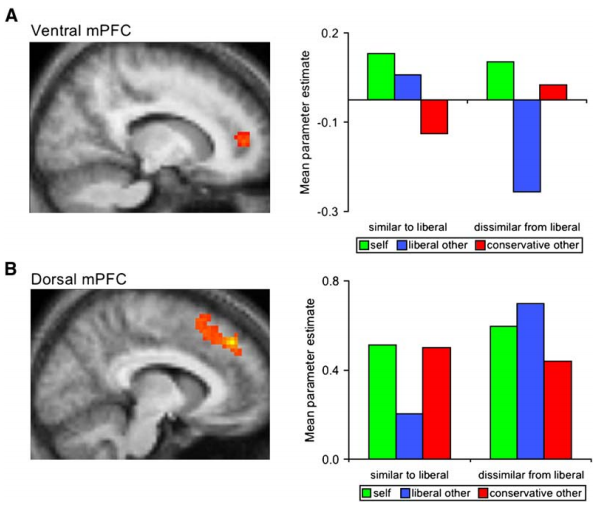

Le « biais d’endogroupe », par exemple, nous conduit à être d’autant plus sensibles aux propos tenus à la télévision qu’ils émanent d’une personne qui nous ressemble ou en qui nous nous projetons, comme l’a montré le neurologue J. P. Mitchell75. Nous seront enclin, a contrario, à rejeter d’emblée les propos tenus par quelqu’un qui nous est très dissemblable.

(A) Les réponses du cortex préfrontal sont corrélées avec l’association subjective de la personne qui regarde le politicien parler. Lorsque la personne considère le politicien comme son semblable (moralement), l’activité augmente, tandis qu’elle diminue lorsqu’il se dissocie de ce politicien.

(B) Les observations montrent un phénomène inverse dans le dmPFC par rapport au vmPFC.

(Source : Mitchell, J. P., Macrae, C. N., & Banaji, M. R. (2006). Dissociable Medial Prefrontal Contributions to Judgments of Similar and Dissimilar Others. Neuron, 50(4), 655–663. doi:10.1016/j.neuron.2006.03.040)

Le biais d’affirmation nous conduit à ne pas tenir compte de l’emploi de la forme interrogative dans les titres des journées télévisés, de sorte qu’un titre ainsi formulé a toutes les chances de nous influencer.

Nous sommes également sensibles à notre insu au biais du transfert symbolique, qui conduit à transférer sur un individu les vertus du symbole présent à ses côtés. Le cas le plus documenté scientifiquement est le drapeau, symbole visuel par excellence : un individu filmé à proximité d’un drapeau se verra automatiquement doté de vertus patriotiques76.

Les biais ne s’arrêtent pas là. En effet, nous mémorisons mieux les arguments négatifs que positifs, de sorte que nous forgeons volontiers une opinion sur les candidats aux élections en fonction des arguments négatifs émis à leur encontre. En outre, en vertu de l’effet d’assimilation, l’évaluation négative d’un homme politique tendra à contaminer dans notre esprit l’ensemble de la classe politique, à l’exception notable, par effet de contraste, de ceux que nous identifions comme parfaitement étrangers à l’affaire en question.

Enfin, le dernier biais et non le moindre réside dans le fait, démontré par deux psychologues que nous nous faisons une idée d’une personne en un dixième de seconde77. Il existe une vidéo d’Homo Fabulus sur cette question. Notre amygdale s’active quasiment instantanément et fait surgir en nous une émotion négative ou positive face à un visage humain nouvellement connu. L’image télévisée nous conduit ainsi à nous faire une idée positive ou négative des individus que nous y voyons.

Conclusion.

Nous avons pu explorer la question de l’insécurité au travers de quatre approches différentes mais complémentaires. L’aspect biologique au travers de l’amygdale avec son rôle dans la peur et l’anxiété, l’aspect psychologique au travers des stéréotypes et du stigma qui ont un impact significatif sur la manière dont on perçoit les autres et nous-mêmes, l’aspect sociologique des entrepreneurs de morale et faiseurs d’opinions qui ont une action non négligeable sur notre façon de voir les autres, et enfin l’aspect communication sur notre manière de recevoir l’information que les médias diffusent, et l’impact que l’information a sur notre compréhension des choses, comment nous sommes influencés et ce que cela peut nous pousser à faire.

La question du sentiment d’insécurité est donc très complexe et je n’ai fait qu’y gratter la surface, mais si nous devions résumer il me parait pertinent de le faire ainsi : le sentiment d’insécurité est une sensation faisant suite à une réaction biologique de peur et/ou d’anxiété, venant de notre rapport aux autres et à la société, celui-ci étant en grande partie façonné par des ingénieurs de la communication se servant de nos peurs et faiblesses préexistantes afin de servir des intérêts, qu’ils soient communs ou privés. De ce fait, l’insécurité est un concept parfois abstrait, parfois très concret, puisqu’il peut venir d’évènements bien ancrés dans le réel, comme il peut venir d’une volonté malhonnête d’autrui afin de manipuler l’opinion publique, stigmatiser une population, et atteindre des objectifs lucratifs.

Sources utilisées :

[1] Yerkes, R. M., Dobson J. D., “The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit-Formation.”, Journal of Comparative Neurology and Psychology, (1908), 18:458-82 ; McGaugh, J. L., Memory and Emotion : The Making of Lasting Memories, (London: The Orion Publishing Group, 2003)

[2] Ahrens, S., Wu, M., Furlan, A., Hwang, G.-R., Paik, R., Li, H., … Li, B. (2018). « A central extended amygdala circuit that modulates anxiety. » The Journal of Neuroscience, 0705–18. doi:10.1523/jneurosci.0705-18.2018

[3] Eysenck, H. J., “Anxiety and the Natural History of Neurosis.”, in Stress and Anxiety (vol. 1), eds C. D. Spielberger and I. G. Sarason (New York: Wiley, 1995), p. 51-94.

[4] Kagan, J., Galen’s Prophecy: Temperament in Human Nature, New York, Basic Books, 1994.

[5] Ressler, K. J. (2010). Amygdala Activity, Fear, and Anxiety: Modulation by Stress. Biological Psychiatry, 67(12), 1117–1119. doi:10.1016/j.biopsych.2010.04.027

[6] Aubé, W., Angulo-Perkins, A., Peretz, I., Concha, L., & Armony, J. L. (2014). Fear across the senses: brain responses to music, vocalizations and facial expressions. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10(3), 399–407. doi:10.1093/scan/nsu067

[7] Domínguez-Borràs, J., Rieger, S. W., Corradi-Dell’Acqua, C., Neveu, R., & Vuilleumier, P. (2016). Fear Spreading Across Senses: Visual Emotional Events Alter Cortical Responses to Touch, Audition, and Vision. Cerebral Cortex, 27(1), 68–82. doi:10.1093/cercor/bhw337

[8] N. H., Kalin et al., “The Role of the Central Nucleus of the Amygdala in Mediating Fear and Anxiety in the Primate.”, Journal of Neuroscience, 2004, 24(24):5506-15. ;

D. H., Zald, “The Human Amygdala and the Emotional Evaluation of Sensory Stimuli.” Brain Research. Brain Research Reviews, Amsterdam, 2003, 41:88-123.

[9] D., Mobbs et al., “When Fear Is Near: Threat Imminence Elicits Prefrontal-Periaqueductal Gray Shifts in Humans.”, Science, 2007, 317:1079-83.

[10] Berns GS, Chappelow J, Cekic M, Zink CF, Pagnoni G, Martin-Skurski ME. Neurobiological substrates of dread. Science. 2006 May 5;312(5774):754-8. doi: 10.1126/science.1123721. PMID: 16675703; PMCID: PMC1820741.

[11] GILBOA, A., A.Y. SHALEV, L. LAOR, et al. 2004. Functional connectivity of the prefrontal cortex and the amygdala in posttraumatic stress disorder. Biol. Psychiatry

55: 263–272.

[12] F., Hadj-Bouziane et al., “Amygdala Lesions Disrupt Modulation of Functional MRI Activity Evoked by Facial Expression in the Monkey Inferio Temporal Cortex.”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109:E3640-48. ;

M. W., Schmidt et al., “Attentional Capture by Signals of Threat.”, Cognition & Emotion, 2014, 1-8 ;

E. S., Kappenman et al., “Electrocortical Evidence for Rapid Allocation of Attention to Threat in the Dot-Probe Task.”, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2014, doi : 10.3389/fpsyg.2014.01368. ;

Lin et al, « Capture of Attention to Threatening Stimuli Without Perceptual Awareness.”, Current Biology, 2009, 19:1118-22.

[13] A., Mohanty, T. J., Sussman, “Top-Down Modulation of Attention by Emotions.”, Frontiers in Human Neuroscience, 2013, 7:102 ;

Lang, P. J., Davis, M., “Emotion, Motivation, and the Brain: Reflex Foundations in Animal and Human Research.”, Progress in Brain Research, 2006, 156:3-29. ;

M., Bar et al., “Top-Down Facilitation of Visual Recognition.”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006, 103:449-54.

[14] J. E., Raymond et al., « Temporary Suppression of Visual Processing in an RSVP Task: An Attentional Blink ?”, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1992, 18:849-60.

[15] A. K., Anderson, E. A., Phelps, “Lesions of the Human Amygdala Impair Enhanced Perceptions of Emotionally Salient Events.”, Nature, 2001, 411:305-9.

[16] LeDoux, J. E., “The Slippery Slope of Fear.”, Trends in Cognitive Sciences, 2013, 17:155-56.

[17] M. Hsu et al., “Neural Systems Responding to Degrees of Uncertainty in Human Decision-Making.” Sci 310, 2006:1680 ;

J. Rilling et al., “The Neural Correlates of Mate Competition in Dominant Male Rhesus Macaques.” BP 56, 2004:364.

[18] C. Zink et al., “Know Your Place: Neural Processing of Social Hierarchy in Humans.” Neurons 58, 2008:273. ;

M. Freitas-Ferrari et al., “Neuroimaging in Social Anxiety Disorder: A Systematic Review of the Literature.”, Prog Neuro-Psychopharmacology and Biol Psychiatry 34, 2010:565.

[19] G. Berns et al., “Neurobiological Correlates of Social Conformity and Independence During Mental Rotation.”, BP 58, 2005:245.

[20] K. Gospic et al., “Limbic Justice : Amygdala Involvement in Immediate Rejections in the Ultimatum Game.”, PLoS ONE 9, 2011:e1001054. ;

B. De Martino et al., “Frames, Biases, and Rational Decision-Making.” ANYAS 985, 2003:356. ;

J. Van Honk et al., “Generous Economic Investments After Basolateral Amygdala Damage.” PNAS 110, 2013:2506.

[21] R. Adolphs et al., “The Human Amygdala in Social Judgement.” Nat 393, 1998:470.

[22] J. Ipser et al., “Meta-analysis of Functional Brain Imaging in Specific Phobia.” Psychiatry and Clin Nsci 67, 2013:311. ;

U. Lueken, “Neural Substrates of Defensive Reactivity in Two Subtypes of Specific Phobia.”, SCAN 9, 2013:11. ;

A. Del Casale et al., “Functional Neuroimaging in Specific Phobia.”, Psychiatry Res 202, 2012:181. ;

J. Feinstein et al., “Fear and Panic in Humans with Bilateral Amygdala Damage.”, Nat Nsci 16, 2013:270.

[23] M. Cook, S. Mineka, “Selective Associations in the Observational Conditioning of Fear in Rhesus Monkeys.”, J Exp Psych and Animal Behav Processes 16, 1990:372 ; S. Mineka, M. Cook, “Immunization Against the Observationnal Conditioning of Snake Fear in Rhesus Monkeys.”, J Abnormal Psych 95, 1986:307.

[24] S. Rodrigues et al., “Molecular Mechanisms Underlying Emotional Learning and Memory in the Lateral Amygdala.”, Neuron 44, 2004:75. ;

J. Johansen et al., “Optical Activation of Lateral Amygdala Pyramidal Cells Instructs Associative Fear Learning.”, PNAS 107, 2010:12692. ;

S. Rodrigues et al., “The Influence of Stress Hormones on Fear Circuitry.” Ann Rev of Nsci 32, 2009:289. ;

S. Rumpel et al., “Postsynaptic Receptor Trafficking Underlying a Form of Associative Learning.”, Sci 308, 2005:83.

[25] X. Liu et al., “Optogenetic Stimulation of a Hippocampal Engram Activates Fear Memory Recall.” Nat 484, 2012:381. ;

T. Seidenbecher et al., “Amygdalar and Hippocampal Theta Rhythm Synchronization During Fear Memory Retrieval.”, Sci 301, 2003:846. ;

R. Redondo et al., “Bidirectional Switch of the Valence Associated with a Hippocampal Contextual Memory Engram.”, Nat 513, 2014:426. ;

E. Kirby et al., “Basolateral Amygdala Regulation of Adult Hippocampal Neurogenesis and Fear-Related Activation of Newborn Neurons.”, Mol Psychiatry 17, 2012:527.

[26] L. F., Barrett, « Are Emotions Natural Kinds ?”, Perspectives on Psychological Science, 2006, 1:28-58. ; L. F., Barrett, “The Future of Psychology: Connecting Mind to Brain.” Perspectives on Psychological Science, 2009, 4:326-39. ;