C’est quoi, la Protection de l’Enfance ?

La Protection de l’Enfance est définie par l’Article L. 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles comme ceci : « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. »

On pourrait dire qu’ici, tout est dit, ça semble assez intuitif, juste, nécessaire et clair comme de l’eau de roche. Mais qu’en est-il vraiment ?

La Cour des Comptes a rendu un rapport sur la Protection de l’Enfance en France, qu’elle considère être aujourd’hui une politique inadaptée aux besoins actuels des enfants. Ce rapport dénonce un pilotage de la politique au niveau national trop complexe, lent et souffrant d’un mille-feuilles administratif, un pilotage au niveau local manquant de contrôles des structures accueillant les enfants, et une qualité de prise en charge trop faible par rapport aux besoins des jeunes. De plus, ces dernières années ont vu une augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés (MNA), dont l’accueil est plus que déplorable.

De plus, nombre d’entre vous auront vu les innombrables reportages et articles de presse qui ne cessent de pointer du doigt les dysfonctionnements de cette politique.

Un peu d’histoire.

Il est intéressant de savoir que la politique actuelle est la continuité de ce qui est mis en place depuis l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Bien entendu, avant 1945 de nombreux dispositifs étaient déjà mis en place pour les enfants orphelins, délinquants, malades mentaux, etc, quasiment exclusivement religieux et laissant donc assez peu de place à la volonté propre de l’enfant, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui de plus en plus. Cette ordonnance s’est vue remplacée très récemment par le Code de la justice pénale des mineurs, qui entrera en vigueur plus tard que prévue à cause de la crise sanitaire. C’est l’ordonnance du 11 septembre 2019 qui crée la partie législative de ce nouveau Code.

Le nouveau Code rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs : primauté de l’éducatif sur le répressif, spécialisation de la justice des mineurs et atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge. Il cherche aussi à simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants. Le site de vie-publique.fr le résumera mieux que moi : pour l’ordonnance du 11 septembre 2019, pour le Code de la Justice Pénale des Mineurs.

Sinon, entre 1945 et aujourd’hui, je vais essayer de présenter ça de manière plus claire :

- 1945 : Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Les mineurs délinquants peuvent faire l’objet d’une mesure de protection. Institution du juge pour enfants.

- 1958 : Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger. Elle vise principalement à renforcer la protection civile des mineurs. Le juge des enfants peut décider des mesures de protection, regroupées sous le terme d’ « assistance éducative », pour « des mineurs de vingt-et-un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ».

- 1970 : loi n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale. Définition de l’autorité parentale, privilégiant le maintien dans le milieu familial des enfants.

- 1982-1983 : loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Différentes lois entre 1986 et 1989 ont continué de renforcer la volonté de déléguer aux conseils départementaux, notamment la compétence enfance et famille aux présidents des conseils généraux à travers plusieurs services : l’action sociale générale, la protection maternelle et infantile, la prévention spécialisée, l’adoption et l’Aide Sociale à l’Enfance.

- 1989 : loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance. Le travail des professionnels de l’enfance est redéfini et soutenu.

- 2002 : loi n°2002-2 du janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les outils et les prestations mis en place dans les institutions répondant aux préconisations de ces lois. Ainsi, la charte des droits et des libertés, le livret d’accueil ou le contrat de séjour qui est construit avec la famille fixent les modalités d’accueil et les objectifs d’accompagnement poursuivis pour chaque famille.

- 2004 : loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance. Création de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED). De nouvelles dispositions relatives au signalement des actes de maltraitances sur les enfants par les professionnels soumis au secret sont prises.

- 2007 : loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La prévention est renforcée, avec l’instauration d’un entretien au quatrième mois de grossesse et d’un suivi médical des enfants. Le conseil départemental se voit confier la responsabilité du recueil, de l’évaluation et du traitement des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. Elle crée le « Projet pour l’Enfant », qui vise à l’assouplissement des modes de prise en charge.

- 2016 : loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Cette loi a deux objectifs. Premièrement, elle vise à mieux prendre en compte les besoins de l’enfant, par le développement de la prévention à tous les âges, par l’amélioration du repérage et du suivi des situations de danger, par la recherche de cohérence et de stabilité dans les parcours des enfants. Deuxièmement, elle cherche à améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance.

- 2019 : ordonnance n°2019-950 du 11 septembre portant partie législative du code de la justice pénal des mineurs.

- 2021 : projet de loi visant à ratifier l’ordonnance du 11 septembre 2019, le texte doit être approuvé le 15 février 2021 afin que le Code de la Justice Pénale des Mineurs entre en vigueur et remplace définitivement l’ordonnance 45.

Comment ça se passe effectivement et concrètement ?

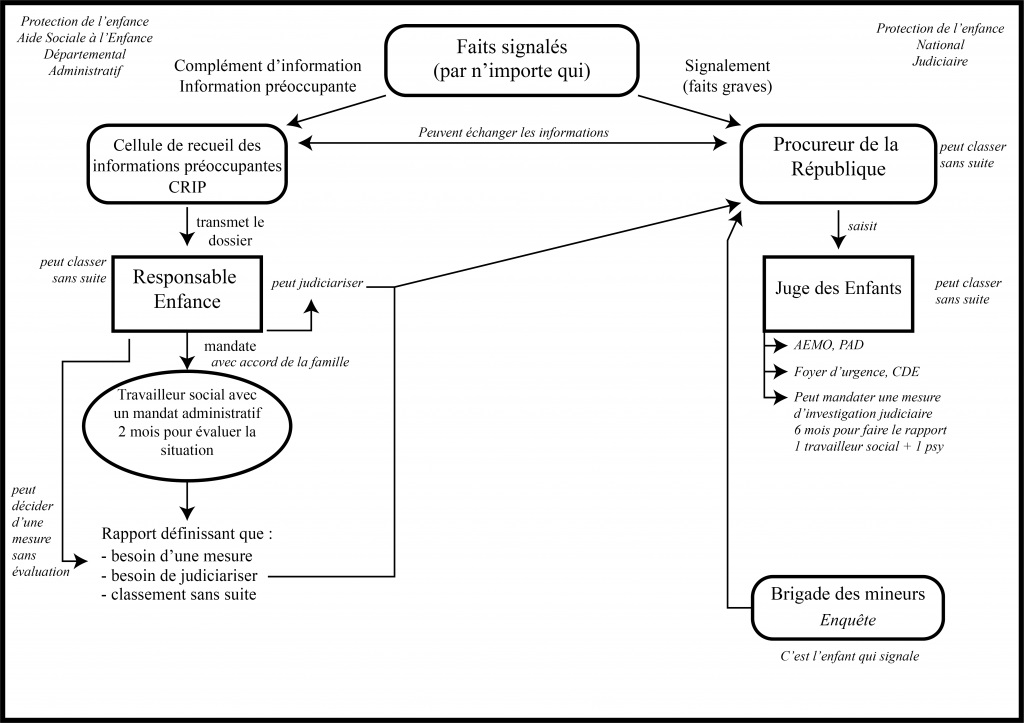

Nous avons vu dans l’article concernant les maltraitances que le mieux à faire quand on est témoin de violences sur un enfant est de le signaler, notamment via le 119. Que se passe-t-il ensuite ? La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes va se saisir de l’info, la transmettre au Responsable Enfance qui va lancer une enquête sociale si nécessaire ou ajouter au dossier l’info si une enquête sur la famille est déjà en cours. L’enquête est faite par des travailleurs sociaux, assistantes sociales ou éducateurs spécialisés de formation, ils se déplacent jusqu’aux familles, vont voir les profs, les autres éducateurs qui auraient agi en prévention avec les personnes concernées etc…

Lorsque l’enquête est terminée, une décision est prise : soit on part sur une mesure administrative avec le consentement de la famille, soit on part sur du judiciaire avec ou sans consentement, soit c’est classé sans suite.

Je vous mets un schéma créé par mes soins afin d’y voir plus clair.

Il est probablement important de remettre un peu de clarté concernant la différence entre l’information préoccupante et le signalement judiciaire.

L’information préoccupante (ou IP) est définie par l’Article L.226-3 du CASF comme « tout élément d’information, y compris médical, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »

Le signalement judiciaire, quant à lui, est aussi mentionné dans cet article et les suivants. Ce terme est réservé à la saisine de l’autorité judiciaire lorsque l’enfant est victime de faits qualifiables pénalement. Cette procédure concerne une situation d’extrême gravité (violences physiques, sexuelles, négligences lourdes), à laquelle le mineur ne peut se soustraire et paraissant nécessiter une mise à l’abri immédiate. Dans ce cas, une personne lambda ne fera pas un signalement mais appellera, immédiatement en principe, la police.

S’il n’y a pas de classement sans suite, c’est donc l’Aide Sociale à l’Enfance ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui se voient sollicitées pour intervenir.

Qu’est-ce que l’Aide Sociale à l’Enfance ?

L’Article L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit l’ASE ainsi :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

- Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

- Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.

- Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au premier point.

- Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.

- Mener des actions de prévention des mauvais traitements, à l’égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. »

Dans le Code Civil, c’est l’Article 375 qui va nous indiquer que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et mères conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office exceptionnellement. Les mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. »

C’est depuis les premières lois de décentralisation de 1982-83 que l’aide sociale est confiée en grande partie aux départements (50% du budget de l’aide sociale vient des départements). Ce sont donc principalement les conseils départementaux qui mène les diverses politiques sociales, auprès des personnes âgées, des handicapés, pour l’insertion professionnelle et sociale et enfin la protection de l’enfance.

L’Aide Sociale à l’Enfance relève donc de l’action du département. Pour cela, il existe de nombreux dispositifs comme :

- Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)

- Les foyers de l’enfance –> aide d’urgence. Ce sont des lieux d’observation et d’évaluation qui permettent de préparer l’orientation du mineur, aussi appelés centres départementaux de l’enfance (CDE).

- Les pouponnières à caractère social reçoivent des enfants de la naissance à 3 ans.

- Villages d’enfants, afin de garder le lien entre les fratries.

- Des établissements comme des Instituts Médico-Educatifs ou des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques peuvent aussi recevoir des enfants relevant de l’ASE s’ils présentent des problématiques relatives au handicap.

- Le placement familial ou famille d’accueil.

Les services départementaux de l’ASE mettent en œuvre diverses actions dans le cadre de la politique de protection de l’enfance, à des fins de prévention, de repérage des situations de danger ou de risque de danger, et de protection. Les deux principaux modes d’intervention sont l’aide à domicile et la prise en charge matérielle. La première recouvre à la fois des interventions à domicile des aides financières. La seconde correspond essentiellement à des mesures de placement en dehors du milieu familial. Spécificité de cette politique, les mesures d’aide sociale à l’enfance relèvent à la fois des pouvoirs administratifs et judiciaires.

Qu’est-ce que la Protection Judiciaire de la Jeunesse ?

En France, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables. Les mesures éducatives ou les sanctions pénales doivent être proportionnelles à l’infraction commise, à l’âge, et adaptées à la personnalité du mineur afin d’individualiser la réponse pénale.

En fonction de l’âge, différentes possibilités :

- Moins de 10 ans : mesures éducatives. Exemples : remise à parent, réparation, liberté surveillée.

- De 10 à 13, sanctions éducatives. Exemples : interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, mesure d’activité de jour

- A partir de 13 ans : peine. Exemples : stage de citoyenneté, amende, emprisonnement ferme ou avec sursis. Une peine de prison peut être prononcée et elle ne peut excéder la moitié de la peine maximale encourue par un majeur.

- A partir de 16 ans : peine plus lourde possible et TIG. L’atténuation de responsabilité peut être levée, notamment si le mineur est récidiviste de violences. Il peut alors encourir la même peine de prison qu’une personne majeure. À partir de 16 ans, le mineur peut effectuer un travail d’intérêt général (TIG).

La protection judiciaire de la jeunesse a pour cœur de mission l’action éducative dans le cadre pénal. Il s’agit d’éduquer, de protéger et d’insérer le mineur en conflit avec la loi, dans un objectif de lutte efficace contre la récidive.

Elle est chargée de «l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre». Ainsi, elle propose son expertise éducative au juge des enfants et met en œuvre ses décisions. La PJJ assure la prise en charge de mineurs qui lui sont confiés dans ses établissements publics et ceux du secteur associatif habilité (SAH), dont elle contrôle la qualité. Elle conçoit les normes et les cadres d’organisation de la justice des mineurs, y compris en protection de l’enfance, en liaison avec les services compétents.

Les structures de la PJJ sont :

- Les centres éducatifs fermés. Le CEF se distingue du foyer classique dans la mesure où le placement est imposé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou encore d’une libération conditionnelle. Le CEF n’est pas un lieu de détention mais un lieu de résidence. Il est dit « fermé » car le jeune est obligé d’y résider sous la surveillance permanente des adultes et de respecter les conditions du placement

- Services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) : ils assurent l’accueil et l’information des mineurs et des familles, apportent une aide à la décision du magistrat et mettent en œuvre les prescriptions de l’autorité judiciaire. Les éducateurs interviennent à partir du lieu de vie du mineur. Ils comprennent notamment les unités éducatives de milieu ouvert (UEMO).

- Services territoriaux éducatifs et d’insertion (STEI) : ils offrent une prise en charge permanente autour d’activités de jour mises en œuvre par des unités éducatives d’activités de jour (UEAJ). Ces dernières organisent les activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs.

- Etablissement de placement éducatif (EPE) : communément appelés « foyer », l’établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse comprend deux unités ou plus.

En somme…

Les actions éducatives peuvent être :

- soit décidées par le département, à la demande des parents ou avec leur accord : il s’agit alors d’une décision administrative, qui prend le nom d’action éducative à domicile (AED). Elles représentent 31 % du total des actions éducatives ;

- soit décidées par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative : il s’agit alors d’une décision judiciaire, qui prend le nom d’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Elles sont contraignantes à l’égard des familles et représentent 69 % du total des actions éducatives.

Les modalités de l’accueil hors du domicile parental sont diverses. La plus représentative est le placement en famille d’accueil : au 31 décembre 2018 19, 75 800 enfants et jeunes majeurs étaient ainsi accueillis dans ce cadre, ce qui représente 44 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Vient ensuite l’accueil en établissement, qui concerne 38 % des enfants confiés à l’ASE. La proportion des enfants accueillis en établissement et en famille d’accueil décroît légèrement au profit des modes d’hébergement à destination d’adolescents et jeunes majeurs autonomes (7 %) ou d’autres modes (internat scolaire, placements auprès d’un tiers digne de confiance, accueil en villages d’enfants).

Qu’il s’agisse d’accueils ou d’actions éducatives, les mesures judiciaires sont prépondérantes. L’un des objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2007 était de favoriser la déjudiciarisation de la protection de l’enfance. Les derniers chiffres disponibles au niveau national montrent que ce résultat n’a pas été atteint, dix ans après l’entrée en vigueur de la loi. Au 31 décembre 2018, une mesure d’accueil fait suite huit fois sur dix à une décision de justice.

Mais la Protection de l’Enfance, c’est aussi, et surtout, la prévention.

Ce dont je vous ai parlé jusqu’ici correspond à la réponse du département lorsqu’une situation est devenue trop problématique. Mais il existe une action visant à prévenir les situations trop merdiques, qui est la prévention spécialisée.

Il existe de nombreuses associations de prévention spécialisée qui agissent à la demande des communes, le financement étant, en principe, partagé à 50/50 entre municipalité et conseil départemental. L’âge maximum pour profiter des services de la prévention est en général aux alentours de 25 ans, ce qui contraste déjà un peu avec l’ASE où les jeunes se voient livrés à eux-mêmes le jour de leur vingt-et-unième année.

Risque d’inadaptation sociale, délinquance, marginalisation, problèmes de scolarité, de santé, d’addiction, d’insertion, etc… la prévention a prétention à accompagner les jeunes dans tous les aspects de leur vie.

C’est gratuit et sous la libre-adhésion, les missions sont effectuées sur un territoire sans mandat nominatif, le travail se fait en partenariat avec par exemple l’éducation nationale ou les unités territoriales sociales du département, ce qui se dit entre les éducateurs et les jeunes est parfaitement confidentiel et anonyme, puisque les éducateurs travaillent sous le secret professionnel de par leur mission de protection de l’enfance.

Une délégation des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance est confiée aux associations de prévention, en accord avec l’Article L121-2 visant à définir les actions permettant de prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion de publics en difficulté, et l’Article L221-1 définissant les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, du Code de l’Action Social et des Familles.

La prévention c’est aller au contact des jeunes, dans la rue, à l’école, chez eux, dans leur milieu naturel quoi. Le but étant de créer un lien permettant de travailler sur leurs difficultés et de les aider à en sortir par eux-mêmes. Le but est toujours le même, réinsérer des gens dans une société dont ils s’éloignent du fait de leur origine sociale, de leur intelligence ou de la tête qu’ils ont.

C’est là pour moi tout le problème, qui me semble empirer de jour en jour. Comment convaincre un jeune de s’insérer, d’être un bon citoyen, quand la société semble se polariser de plus en plus ? Quand fumer un joint peut valoir 48h de garde à vue et une amende énorme ? Quand quoi qu’il arrive, si on se met en survêtement et qu’on traine en bas de la tour, qui qu’on soit on est forcément un parasite ? Il est de plus en plus difficile d’obtenir des moyens de travailler correctement pour aider ces personnes, et en parallèle le monde devient de plus en plus dur pour eux aussi, résultat : on doit produire le même résultat qu’avant mais avec beaucoup moins de moyens et de plus en plus de freins.

La crise sanitaire n’a pas aidé, elle a même accéléré un certain processus de délitement du lien social entre les différentes couches sociales de la société. Les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Personnellement quand je me mets cinq minutes à la place de ces gens dont la vie est rythmée par la police, l’ASE et les médias mainstream, je ne vois aucun intérêt pour être un bon citoyen et respecter les règles, il me semble que seul le chaos peut apporter un peu de plaisir à une vie qui de toute manière ne semble avoir aucun sens.

C’est pour cela que je rejoins le rapport de la Cour des Comptes qui pointe les nombreux problèmes de la Protection de l’Enfance, parce que c’est bien en protégeant nos enfants dès le début qu’on leur donnera une vision du monde un peu plus optimiste. Allions cela à une meilleure éducation, suscitons l’esprit critique et la responsabilité individuelle et nous pourrons faire face, en tant que société intelligente, aux problèmes climatiques et sociétaux qui arrivent à grands pas.

La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains.

Extrait de l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 2 février 1945.