Curtis, V. A. (2014). Infection-avoidance behaviour in humans and other animals. Trends in immunology, 35(10), 457-464.

Comparé à la vie en liberté, le mode de vie parasitaire présente de nombreux attraits. Les parasites posent des problèmes à tous les animaux. Les hôtes potentiels peuvent réagir en apprenant à vivre avec les parasites (tolérance), en les combattant activement (résistance) ou en évitant d’être infectés (évitement). Je propose ici une nouvelle classification des comportements d’évitement en fonction de l’épidémiologie du risque d’infection, où les animaux doivent éviter (i) les congénères, (ii) les parasites et leurs vecteurs, (iii) les environnements riches en parasites, et (iv) l’infestation d’une niche. J’étudie également comment le système adaptatif du dégoût, qui coordonne le comportement d’évitement, peut former un continuum avec le système immunitaire grâce au partage des voies de signalisation, des sites d’action et de l’histoire évolutive.

Introduction

Comparé à la vie libre, le mode de vie parasitaire présente de nombreux attraits. Un parasite qui grimpe sur ou dans un hôte peut s’attendre à trouver de la nourriture, de la chaleur et un abri, un moyen d’accéder à de nouveaux habitats et des possibilités de reproduction [1]. En effet, tous les organismes vivants sont impliqués dans le parasitisme d’une manière ou d’une autre, soit en tant qu’hôtes, soit en tant que parasites, soit les deux (Price 1980) ; il y a plus d’espèces de parasites que d’animaux libres sur cette planète [2]. Cependant, les parasites n’ont pas tout à fait le droit de vivre comme ils l’entendent. Les hôtes résistent à l’invasion et une partie des ressources que les parasites économisent en n’étant pas indépendants doit être dépensée pour échapper aux défenses de l’hôte [1].

Comme le souligne cette série d’articles, il existe trois types de réponse de l’hôte aux parasites. L’hôte peut apprendre à vivre avec les parasites (tolérance), les combattre activement (résistance) ou éviter d’être infecté par eux (évitement). Cet article porte sur le comportement que les animaux adoptent pour éviter d’être infectés par des parasites et des agents pathogènes.

Nous en savons plus sur l’immunologie, la biochimie et la génétique des infections que sur les comportements qui les préviennent. Néanmoins, le comportement (voir glossaire) est la première ligne de défense contre l’infection, empêchant ou réduisant la rencontre avec les parasites [2], et il est probablement le plus rentable. Pour comprendre le fonctionnement du comportement chez une espèce, il faut pouvoir le caractériser [3]. Je propose ici qu’il existe un ensemble fondamental de stratégies comportementales évoluées pour la réduction du risque d’infection par les parasites. Il s’agit notamment d’éviter : (i) les congénères, (ii) les parasites eux-mêmes et leurs vecteurs, (iii) les situations où la rencontre est probable, et (iv) la construction de niches non propices aux parasites. J’émets l’hypothèse que ces quatre catégories fonctionnelles de comportement seront instanciées dans des systèmes de production de comportement dans toute l’espèce animale, y compris l’homme.

Le système produisant ces réponses comportementales à la menace d’infection est appelé système de dégoût. J’explore également les chevauchements et les synergies avec le système immunitaire qui suggèrent une origine évolutive commune pour la résistance et l’évitement. J’étudie les implications pour la lutte contre les maladies et propose des pistes de recherche pour l’avenir.

Qu’est-ce que l’évitement des parasites ?

Avant d’examiner les stratégies d’évitement des parasites, il est important de clarifier les termes “parasites” et “évitement”. J’adopte ici le point de vue de la biologie évolutive et qualifie de “parasites” tous les organismes ayant un mode de vie parasitaire. Combes définit le parasitisme comme une relation durable dans laquelle un organisme vit en mangeant un organisme plus grand que lui [1]. Par conséquent, lorsque je parle de parasites, j’inclus les microparasites tels que les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires, ainsi que les macroparasites endo- et ecto- des vers et des arthropodes, principalement étudiés par les parasitologues. Il s’ensuit que les termes “infection” et “infestation” sont interchangeables dans ce contexte et que le terme “parasite” englobe tous les stades potentiellement infectieux, même les stades dormants. La discussion se limite ici à la relation évoluée dans laquelle il est adaptatif pour les hôtes d’éviter les parasites, et exclut les cas où la rencontre avec un parasite peut être bénéfique, comme lorsque les fourmis s’immunisent apparemment elles-mêmes 4, 5, 6, et lorsque les humains réduisent leur risque d’affections auto-immunes dans des environnements sales [7], probablement par le biais d’interactions immunitaires complexes avec les micro-organismes présents dans ces environnements, ou par le biais d’une infection thérapeutique par des vers [8].

J’utilise ici le terme “évitement” pour désigner le comportement, et je considère que le comportement est un phénomène qui ne se manifeste que chez les animaux. Bien que, techniquement, tout animal ou plante puisse éviter l’infection grâce à une couche externe imperméable ou résistante ou grâce à des sécrétions cytotoxiques, je classe ces défenses physiologiques parmi les types de résistance. L’évitement concerne donc les actions entreprises par un animal (ou un groupe d’animaux) pour réduire ses (ou leurs) chances d’être infecté par des agents pathogènes ou des parasites.

Stratégies d’évitement des infections

Dans quelle mesure les animaux, y compris les humains, manifestent-ils un comportement d’évitement des infections ? Il est étonnamment difficile de répondre à cette question. Peu d’études systématiques sur les comportements d’évitement des maladies ont été menées chez les différentes espèces, et encore moins dans l’ensemble de l’espèce animale. Les articles publiés ont tendance à contenir des exemples d’animaux qui adoptent le comportement en question, mais pas d’animaux qui ne l’adoptent pas, de sorte que les conclusions seront inévitablement influencées par le biais de publication. En outre, dans la nature, le comportement répond à de nombreux besoins adaptatifs, et ces besoins doivent être mis en balance les uns avec les autres [9]. Le comportement d’évitement des infections peut être difficile à identifier parce qu’il peut être supprimé par un besoin plus pressant de nutrition, de socialité ou de sexe. L’idéal serait de tester les comportements d’évitement des maladies dans le cadre d’expériences contrôlées qui manipulent le comportement et examinent l’impact sur l’infection. Cependant, cela est difficile à réaliser, sauf en laboratoire ou avec des espèces domestiquées, et peu d’études de ce type existent. C’est pourquoi la plupart des preuves recueillies ici relèvent de l’expérience naturelle moins rigoureuse ou du type anecdotique.

Malgré ces difficultés, il est important de comprendre l’évitement des infections pour deux raisons. Premièrement, la biologie du comportement et les systèmes qui le produisent sont encore mal compris chez toutes les espèces, et le comportement d’évitement des infections constitue un excellent système modèle pour établir un lien entre la fonction et la production. Deuxièmement, la compréhension de la production des comportements d’évitement devrait nous aider à créer les conditions permettant de réduire les coûts économiques et sociaux de l’infection.

Quelles stratégies comportementales les hôtes potentiels peuvent-ils employer pour éviter de devenir la proie d’un parasite ? Les parasites varient énormément en termes de mode de vie, de mode de transport et de voie d’entrée dans leurs cibles, mais une perspective épidémiologique (encadré 1) suggère que les stratégies de contrôle devraient refléter les principales sources de risque d’infection. La première source de risque, et potentiellement la plus importante, est le contact avec des congénères susceptibles d’héberger les parasites et les agents pathogènes adaptés à l’infection de l’hôte cible. Les congénères doivent donc être évités, surtout s’ils présentent des signes d’infection. La deuxième source de risque est constituée par les parasites eux-mêmes, ainsi que par leurs espèces vectrices, qu’il convient donc d’éviter. Le troisième type de risque à éviter est celui des objets et des environnements susceptibles d’abriter des parasites, des agents pathogènes ou leur progéniture. Enfin, les animaux peuvent modifier leur environnement pour le rendre moins propice aux parasites, ce qui constitue une forme de construction de niche [10]. J’examinerai successivement ces quatre stratégies d’évitement des parasites.

Encadré 1

La psychologie du dégoût

Le dégoût a longtemps intrigué les psychologues et les philosophes. Les premiers comptes rendus ont fait du dégoût un élément de la psychodynamique de la répression [86], ou une construction culturelle qui aidait à maintenir l’ordre dans la catégorisation sociale [87]. Plus récemment, la description standard du dégoût a suivi l’école de Paul Rozin et Jon Haidt [88]. Ces psychologues proposent que le dégoût soit purement humain, qu’il trouve son origine dans le dégoût et que ses mécanismes comprennent la protection du corps et de l’âme contre la pollution, en particulier contre les pensées selon lesquelles on est un animal et que l’on peut donc mourir. En 2001, nous avons présenté une théorie plus parcimonieuse du dégoût en tant que système adaptatif d’évitement des infections. Nous avons montré que presque tous les éliciteurs de dégoût pouvaient être mis en correspondance avec des agents de maladies infectieuses [47] et que les stimuli présentant un risque d’infection plus élevé étaient jugés plus dégoûtants dans un échantillon global [27]. Cela implique que les mécanismes de dégoût se retrouvent chez tous les animaux et qu’ils répondent à d’autres menaces parasitaires que celles qui pénètrent par voie orale (dégoût). D’autres travaux menés par divers auteurs confirment que le dégoût est un système adaptatif permettant d’éviter les infections et qu’il est, dans une certaine mesure, modifiable en fonction de l’apprentissage individuel et de la culture locale [27, 46, 48, 49, 89]. Schaller utilise un concept similaire à notre système adaptatif de dégoût qu’il appelle le “système immunitaire comportemental” [90].

Le comportement d’évitement médié par le dégoût est à la fois inné et appris. Ainsi, par exemple, les nourrissons réagissent par réflexe aux goûts acides qui pourraient trahir la contamination d’un aliment, tandis que les adultes peuvent avoir appris des aversions pour des aliments consommés antérieurement qui ont accompagné des nausées (l’effet AN). Bien que le répertoire des stimuli qui provoquent le dégoût chez l’homme soit similaire dans le monde entier, il existe des variations culturelles locales. Voir [46] pour une description complète du système adaptatif du dégoût.

Éviter les congénères, surtout s’ils présentent des signes d’infection

Les parasites ayant tendance à cibler des hôtes spécifiques [2], la source d’infection la plus probable pour un hôte est un autre animal de la même espèce. Les animaux doivent donc éviter les contacts étroits avec leurs congénères et être particulièrement prudents lorsqu’ils sont en contact avec des congénères présentant des signes d’infection.

Une défense comportementale évidente contre les parasites consiste donc à adopter un mode de vie solitaire [11], comme le font la plupart des animaux, pendant la majeure partie de leur vie. Les animaux sociaux peuvent réduire le risque d’infection en limitant la taille de leur groupe. Altizer et al. ont constaté que la prévalence, l’intensité et la diversité des parasites étaient plus faibles dans les petits groupes de vertébrés que dans les grands, notamment les chiens de prairie, les mangabeys, les hirondelles de falaise, les bobwhites et les chevaux sauvages [12]. Cependant, d’autres études ont montré des effets mitigés ou contraires ; par exemple, les rongeurs solitaires ont moins d’espèces d’ectoparasites, mais pas d’endoparasites, que les espèces sociales [13]. Le regroupement peut également avoir l’effet inverse, par exemple en aidant certains poissons à éviter les parasites [14].

Freeland a émis l’hypothèse que la pression parasitaire limite la taille des groupes de primates : dans un habitat riche en agents pathogènes, comme la forêt tropicale humide et chaude, la taille typique d’une troupe de singes colobes est faible, alors que dans la savane chaude et sèche des hauts plateaux éthiopiens, où les agents pathogènes sont beaucoup moins nombreux, les groupes de géladas comptent plusieurs centaines d’individus [15]. Chez les primates, la taille des groupes est contrôlée par les jeunes mâles et femelles qui choisissent de quitter un groupe important, susceptible d’abriter de nombreux parasites, pour rejoindre un groupe plus petit et vraisemblablement plus sain, et par les mâles qui restent et qui se battent pour maintenir la taille de leur groupe à un niveau peu élevé. Les candidats à l’adhésion présentant des signes de maladie restent marginalisés. Freeland souligne que les troupes de primates s’évitent activement les unes les autres ; les petits groupes cèdent le passage lorsqu’ils rencontrent des groupes plus importants, les manifestations vocales se font à distance et les confrontations physiques sont évitées [15]. Cela permet d’éviter les conflits, mais réduit probablement aussi l’exposition à de nouveaux agents pathogènes. Une étude phylogénétique comparative a révélé des taux d’attaque de moustiques paludéens plus élevés chez les primates dont la taille du groupe est plus importante [16]. La reproduction sexuelle nécessite des contacts sociaux, même pour les animaux solitaires. Il est important pour une femelle, en particulier, de ne pas contracter d’infection pendant la copulation. Comme un mâle, elle pourrait tomber malade directement et sa progéniture pourrait souffrir de malformations congénitales ou d’un faible poids à la naissance, mais, contrairement à un mâle, elle pourrait devenir stérile, être incapable de mener à bien une grossesse, ou elle pourrait infecter ses petits pendant la grossesse, la naissance ou l’allaitement. Les souris domestiques femelles Mus musculus domesticus recherchent des partenaires potentiels en les reniflant, et elles préfèrent l’odeur des mâles non parasités à celle des mâles porteurs du parasite protozoaire Eimeria vermiformis [17]. L’hypothèse des “oiseaux brillants” veut que les individus en bonne santé, comme un paon à la queue fine, soient préférés comme partenaires parce que cela démontre leur qualité de parents potentiels [18] ; cependant, ce comportement sert aussi à éviter la transmission d’infections. Lorsque des chercheurs ont peint des bosses rouges sur les caroncules des mâles de la moitié d’un troupeau de tétras des armoises Centrocercus urophasianus, les mâles apparemment médiocres ont eu moins de succès pour attirer les femelles [19], ce qui a permis de protéger à la fois les générations actuelles et futures.

Une autre stratégie pour éviter les risques associés à la socialité consiste à éviter les congénères qui présentent des signes d’infection. La langouste des Caraïbes Panulirus argus est très sociable, mais elle refuse de partager sa tanière avec d’autres homards infectés par le virus mortel PaV1 [20]. Environ 7 % des têtards de grenouille-taureau, Rana catesbeiana, souffrent d’une infection à la levure débilitante. S’ils ont le choix, les têtards sains évitent de s’approcher de ceux qui sont infectés [21]. De la même manière, le poisson-taupe, Fundulus diaphanous, préfère ne pas se rassembler avec des congénères qui ont été peints pour paraître parasités [22].

Une autre stratégie pour éviter le parasitisme consiste à ne pas manger les congénères, même en cas de stress alimentaire grave. Peu d’animaux se nourrissent de leur propre espèce. Fait inhabituel, les larves de salamandre tigrée Ambystoma tigrinum nebulosum ont des variétés cannibales et non cannibales, mais les cannibales sont porteurs d’un plus grand nombre de nématodes et de bactéries intestinales [23].

En tant qu’espèce hyper-sociale, l’homme devrait avoir particulièrement besoin de stratégies d’évitement des infections. Les humains se comportent-ils comme dans les autres exemples animaux ci-dessus : ils limitent la taille des groupes, minimisent les contacts, mettent les malades en quarantaine et les évitent, testent la santé des autres et refusent le cannibalisme ?

Bien qu’il n’y ait pas eu d’étude approfondie des stratégies humaines d’évitement des parasites, il semble probable que ce soit le cas. L’hypersocialité a conféré d’énormes avantages adaptatifs 24, 25, 26, mais nous limitons néanmoins nos penchants sociaux. Les occasions où nous risquons volontiers un contact étroit avec des étrangers sont rares et répondent à des besoins particuliers de cohésion (temple, fête, événement culturel). La proximité forcée avec des inconnus nous est désagréable : nous recherchons par exemple le wagon le moins bondé du train ou le coin le plus éloigné de l’ascenseur. Sur le lieu de travail, nous recherchons la plus grande distance possible par rapport aux autres, en fonction de l’interaction sociale. Il est mal vu de s’asseoir trop près d’une personne ou de respirer dans son visage. Un échantillon international recruté sur Internet a montré que la photo d’une rame de métro pleine était nettement plus dégoûtante que celle d’une rame vide [27]. Dans la même étude, nous avons également montré qu’un individu maquillé pour avoir l’air malade était jugé deux fois plus dégoûtant que son homologue en bonne santé. L’aversion pour les personnes qui présentent des signes de handicap, de défiguration, de maladie ou de comportement étrange pouvant trahir la présence de parasites est bien établie 28, 29, et un tel contact nécessite un effort particulier [30]. Les personnes dont les conditions psychosociales les amènent à ne pas respecter les normes d’hygiène personnelle se retrouvent socialement exclues. Le comportement de mise en quarantaine est très ancien chez l’homme, comme en témoigne cet exemple biblique :

Si la tache brillante sur la peau est blanche mais ne semble pas dépasser la profondeur de la peau et que le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre doit isoler la personne affectée pendant sept jours. Le septième jour, le prêtre l'examinera et s'il constate que la plaie n'a pas changé et ne s'est pas étendue sur la peau, il l'isolera à nouveau pendant sept jours. Lévitique 15/4-5.Les humains évitent-ils également de s’accoupler avec des personnes présentant des signes de maladie ? Je n’ai trouvé aucune étude traitant de cette question. Cependant, dans un examen de la prise de décision émotionnelle, Ariely a montré que les actes sexuels impliquant de l’urine, des relations anales ou des relations sexuelles avec des partenaires âgés ou obèses étaient jugés peu attrayants, mais le devenaient moins lorsque les étudiants sujets étaient placés dans une “condition de forte convoitise” [31]. Les humains testent-ils également la santé de leurs partenaires potentiels en les poussant à se battre ? Les preuves expérimentales manquent, mais on sait que les jeunes hommes prennent plus de risques dans la compétition lorsque des partenaires potentielles les observent, ce qui leur permet de prouver leur forme physique et leur absence de maladies infectieuses [32].

Les humains ont également tendance à éviter de cannibaliser leurs congénères. Il existe peu d’exemples d’humains mangeant des humains pour se nourrir, sauf dans des conditions exceptionnelles de famine, de guerre ou de rituels d’attachement (Curtis, 2013b).

Les humains, comme d’autres animaux sociaux, doivent donc trouver un équilibre entre le besoin de socialité et la nécessité d’éviter les risques d’infection associés, par exemple la rougeole, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, le paludisme, la variole, le choléra, la peste, ainsi que les ectoparasites qui sont vecteurs de nombreuses infections [33]. Les humains n’acceptent de partager leurs fluides corporels avec d’autres que dans des circonstances spécifiques, par exemple lors de l’accouplement ou lorsqu’il faut s’occuper d’un parent ou d’une personne malade. Les poignées de main et les baisers violent délibérément cette règle de non-contact. Ces gestes peuvent constituer un signal d’engagement social coûteux et difficile à falsifier, impliquant que l’on est prêt à investir dans l’autre, malgré le risque de maladie.

Éviter les espèces parasites ou vectrices de parasites

Le deuxième type de comportement d’évitement des infections animales consiste à se tenir à l’écart des autres espèces susceptibles d’être des parasites ou des vecteurs de parasites. Ce comportement est commun à tous les taxons. Caenorhabditis elegans, par exemple, fuit le Bacillus thuringiensis parasite placé dans sa boîte de Petri [34]. La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) s’éloigne à la nage des douves parasites qui provoquent la cécité et, par conséquent, souffre moins d’infections [35]. De nombreuses espèces de poux, de puces, de tiques, d’acariens, de mouches suceuses de sang, de moustiques, de sangsues, ainsi que des bactéries et des champignons, exploitent l’épiderme des vertébrés. Parmi les comportements d’évitement, les bovins agitent leur queue pour chasser les mouches tsé-tsé, les poissons et les éléphants se grattent, les chauves-souris vampires (Desmodus rotundus) se grattent pour éliminer les chauves-souris [36], et les impalas utilisent leurs dents comme peignes à tiques [37]. Les éléphants utilisent des branches d’arbre pour échanger les mouches [38].

Les animaux sont confrontés à un dilemme de compromis quant à leur alimentation. Les espèces proies peuvent fournir une bonne alimentation mais peuvent aussi héberger des parasites. Les huîtriers-pie (Haematopus ostralegus) se nourrissent non pas des plus grosses coques (Cerastoderma edule) parce qu’elles contiennent le plus de parasites, ni des plus petites, parce qu’elles sont trop coûteuses, mais de coques de taille moyenne, ce qui permet d’équilibrer le besoin d’une alimentation sûre et bon marché [39]. Les prédateurs peuvent trouver plus facile de s’attaquer aux membres les plus malades et les plus faibles d’une troupe de proies, mais s’ils le font, ils courent un risque élevé d’infection. Les proies tuées par les prédateurs sont systématiquement infectées par davantage de trématodes, de nématodes et d’ectoparasites que les individus prélevés au hasard [40]. Cependant, les compromis adaptatifs sont compliqués par le fait qu’il est dans l’intérêt du parasite de manipuler le comportement de l’hôte pour le rendre plus attrayant et en faire une proie plus facile pour les prédateurs, et il n’est donc pas certain que les prédateurs évitent les individus parasités [41]. Le rat omnivore a la capacité d’apprendre à éviter les aliments associés à une infection parasitaire (42).

Les êtres humains ont de nombreux comportements qui leur permettent d’éviter les parasites ou les espèces qui les véhiculent. Ils se toilettent eux-mêmes et se toilettent les uns les autres pour éliminer les ectoparasites tels que les poux, les acariens de la gale et les tiques. Ils évitent de consommer des helminthes, des nématodes ou des œufs de vers dans les aliments. Comme les rats, nous évitons les aliments qui sont associés à un épisode d’infection [43]. Il y a toujours des compromis à faire ; les humains peuvent être attirés par les animaux de compagnie, mais peu d’entre eux choisiront de caresser un chien infesté de gale ou un chat présentant des plaies suintantes. Une personne rassasiée est plus susceptible d’éviter une viande infestée de parasites qu’une personne affamée [44]. Dans certaines cultures, la viande de porc est appréciée pour sa saveur, bien qu’elle soit susceptible d’abriter des agents pathogènes et des parasites adaptés à l’homme [45]. Les parasites sous toutes leurs formes visibles ainsi que la plupart des vecteurs de parasites (rats, chauves-souris, escargots, cafards, mouches, porcs et animaux malades) provoquent des réactions de dégoût émotionnel et d’évitement comportemental 46, 47, 48, 49.

Éviter les objets et les situations à risque d’infection

Le troisième moyen comportemental d’éviter de devenir la proie d’un parasite consiste à se tenir à l’écart des objets et des environnements où le risque de rencontre avec un parasite est élevé. Les fourmis de l’espèce Temnothorax albipennis évitent de construire des nids dans des sites où elles trouvent des fourmis mortes, probablement parce que les congénères morts sont un indice du risque parasitaire local [50]. Si les fourmis Acromyrmex striatus rencontrent une zone de spores fongiques à proximité de leur nid, elles ferment l’entrée la plus proche, probablement pour empêcher leurs congénères d’importer la contamination [51]. La puce d’eau (Daphnia magna) doit trouver un équilibre entre les deux risques que représentent les poissons prédateurs près de la surface et les bactéries parasites dans la boue au fond de la colonne d’eau. Lorsque des extraits de poissons prédateurs ont été ajoutés à la partie supérieure d’un réservoir, la puce a nagé plus près du fond et s’est retrouvée avec une charge accrue de parasites microbiens [52]. Il a également été démontré que les oiseaux évitent les environnements riches en parasites. Opplinger et ses collègues ont proposé à des mésanges charbonnières (Parus major) deux types de nichoirs usagés. Une moitié était infestée de puces de poule suceuses de sang (Ceratophyllus gallinae), tandis que les autres avaient été passés au micro-ondes pour tuer les parasites. Sur les 23 couples de mésanges qui ont commencé à se reproduire, les trois quarts ont choisi les nids sans parasites [53].

Les herbivores sont confrontés à un autre dilemme. Les sols fertilisés avec du fumier produisent de l’herbe plus nutritive, mais contiennent également plus de larves de parasites. Lors de tests d’alimentation, les moutons ont évité l’herbe contenant des fèces de nématodes gastro-intestinaux [54]. Les rennes et les caribous peuvent migrer chaque année parce qu’ils recherchent des pâturages propres et exempts d’excréments pour se nourrir, mettre bas et élever leurs petits [55].

Les humains manifestent des réactions d’évitement similaires face à des environnements et des objets présentant un risque parasitaire élevé. Nous évitons les produits corporels d’autres humains, tels que le sang, l’urine et les fèces, ainsi que les objets contaminés par ces produits, tels que les déchets médicaux, les mouchoirs usagés, les articles menstruels et le linge souillé. Si nous avons le choix, nous préférons vivre dans des environnements propres et secs, en évitant les bidonvilles où l’évacuation des eaux est déficiente, où il y a des déchets et où il n’y a pas de toilettes. Un hôtel réputé pour ses punaises de lit perdra sa clientèle [56]. Les cimetières sont des lieux de pique-nique improbables. Les anthropologues racontent que l’une des raisons pour lesquelles les pasteurs nomades de Mongolie et du Kalahari choisissent de migrer est l’accumulation de déchets autour des campements.

Modifier la niche pour décourager les parasites

Le quatrième moyen utilisé par les animaux pour éviter les infections parasitaires consiste à modifier leur niche de manière à décourager les parasites. Les fourmis des bois (Formica paralugubris) intègrent de la résine de pin dans le tissu de leur nid pour empêcher la croissance des bactéries et des champignons [57]. Les nids de la plupart des insectes sociaux comprennent plusieurs chambres séparées au lieu d’une seule grande salle. Les modèles mathématiques montrent que la division des nids en une série de chambres peut contribuer à réduire la gravité des épidémies de maladies [58]. Les systèmes de ventilation sont souvent intégrés dans les nids des insectes sociaux, ce qui les maintient secs et donc peu propices aux pathogènes fongiques et microbiens.

Les déchets animaux ne sont pas seulement une source de parasites, ils sont une nuisance ; ils s’accumulent dans l’environnement, ils peuvent attirer les prédateurs et ils fournissent un substrat pour la croissance fongique et bactérienne. Les espèces sédentaires, en particulier, ont besoin de stratégies pour éliminer les déchets : les insectes rejettent leurs excréments, les papillons de nuit construisent des latrines, les oiseaux et les blaireaux défèquent loin de leur nid [59]. Cependant, la plus grande menace parasitaire ne vient pas de ses propres déchets, mais des déchets de ses congénères. Ce sont donc les espèces sociales qui se spécialisent dans la modification de leur niche pour prévenir les infections parasitaires.

La plupart des fourmis éliminent de leur nid les matières fécales ainsi que les membres de la colonie malades ou morts [60]. Les grillons sociaux (Anurogryllus muticus) partagent une chambre de latrines spéciale [61] et les tétranyques sociaux (Schizotetranychus miscanthi) utilisent toujours le même endroit dans leur nid pour déféquer [62].

Les insectes peuvent également pratiquer une autre forme d’ingénierie de niche, en modifiant leur environnement social pour inciter les autres à faire leur sale boulot. De nombreuses espèces de fourmis ont des castes d’agents de nettoyage, qui collectent les fèces, les malades, les mourants et les morts et les emportent dans des tas d’ordures à une distance sûre du nid [63]. Il existe des subdivisions du travail, les fourmis qui effectuent le travail le plus sale – sur le terril – étant séparées de celles qui collectent les déchets. Toute tentative de socialisation de la part des ouvrières du terril se heurte à l’agressivité [63]. Les travailleurs plus âgés sont plus susceptibles d’être contraints d’effectuer ce travail salissant [4].

Les animaux modifient également leurs nids, leurs environnements les plus immédiats et leurs couvertures externes pour se protéger des agents pathogènes. Les mésanges bleues de Corse apportent des herbes aromatiques dans leur nid, réduisant ainsi les infections bactériennes chez les oisillons [64] et les rats des bois à pattes sombres du nord de la Californie apportent des feuilles de laurier qui repoussent les puces dans leur nid de repos [65].

Plus de 250 espèces d’oiseaux sont connues pour être des “fourmis”, c’est-à-dire qu’elles frottent leur plumage avec des insectes écrasés, tels que des mille-pattes. Ils distribuent ainsi des composés qui les protègent des bactéries, des champignons et des arthropodes. Les écureuils gris et les singes colobes, hiboux et capucins frottent également leur fourrure avec des feuilles et des jus de fruits, probablement pour des raisons similaires [66].

Comme les autres animaux, les humains modifient également leur environnement personnel, domestique et social afin de réduire la menace de parasitisme. Nous utilisons des composés phytotoxiques tels que la lavande, les agrumes, l’huile d’arbre à thé et les extraits de pin sur notre corps et nos cheveux, et dans les produits de nettoyage (ainsi que des antibactériens synthétiques tels que l’eau de Javel et le triclosan). Les rituels de purification traditionnels utilisent de nombreuses substances similaires (astringents, herbes amères, feu) [67]. Nous entretenons notre environnement immédiat en éliminant les déchets susceptibles d’abriter ou de nourrir des organismes parasites. Nous déféquons de manière sélective, changeons la literie, lavons les vêtements, nettoyons les ustensiles, éliminons les déchets alimentaires, conservons les aliments et utilisons la chaleur pour tuer les agents de détérioration et les agents pathogènes. Collectivement, en tant qu’espèce sociale, nous avons inventé de nombreuses technologies pour nous aider dans ces tâches, comme les produits de nettoyage, les savons, les peignes, les surfaces dures dans les cuisines et les salles de bains, les sols et les murs solides, les toits et les fenêtres qui empêchent l’accès et la colonisation par les insectes, les réfrigérateurs, les cuisinières, les bouilloires et les fours à micro-ondes. Nous avons également construit des infrastructures collectives à grande échelle qui fournissent de l’eau et des aliments sains, évacuent les eaux usées, et drainent notre habitat, le maintenant pauvre en parasites et en agents pathogènes.

Comme les fourmis, nous avons également aménagé nos niches sociales pour réduire la menace des agents pathogènes. Les personnes qui se comportent de manière peu hygiénique sont considérées comme dégoûtantes, et celles qui savent qu’elles dégoûtent les autres éprouvent de la honte, ce qui les encourage à améliorer leur hygiène, réduisant ainsi la menace des parasites [59]. Nous utilisons donc le dégoût pour manipuler nos congénères afin qu’ils réduisent la menace qu’ils représentent pour nous. En outre, de nombreuses sociétés humaines sont stratifiées entre ceux qui font le sale boulot (souvent des immigrés ou des castes séparées) et ceux qui ont les moyens de se maintenir purs et au-dessus de la saleté de la vie quotidienne, en engageant d’autres personnes pour s’occuper des déchets et de la saleté, se protégeant ainsi de l’infection. Les règles d’hygiène sont inculquées aux enfants dès leur plus jeune âge, ce qui contribue à protéger tous les membres du groupe social des maladies, représentant un puissant type de construction de niche sociale (Curtis, 2013b).

Par conséquent, comme nous l’avons vu, les animaux, y compris les humains, adoptent des comportements qui minimisent le risque de devenir la proie d’agents pathogènes. Ils utilisent quatre stratégies qui reflètent l’épidémiologie du risque d’infection : éviter les congénères, éviter les parasites et leurs vecteurs, éviter les environnements riches en parasites et construire des niches non propices aux parasites. Que savons-nous de la production de ces comportements, de leur lien avec la fonction immunitaire et de leurs implications pour la santé publique et la recherche fondamentale ?

Évitement des maladies et immunité

Nous avons décrit le système neuronal qui régit le comportement d’évitement des parasites chez les animaux comme le “système adaptatif du dégoût” [46]. Ce système est analogue au système adaptatif de la peur qui organise les comportements de fuite, de combat ou d’immobilisation en réponse à la perception d’un risque de prédation [68]. Les agents pathogènes sont cependant difficiles à percevoir, et le dégoût répond donc à des signaux qui coïncident de manière fiable avec le risque d’infection, par exemple à des individus manifestant des signes olfactifs ou visibles d’infection. Le système de dégoût n’est cependant pas à l’abri des défaillances et les agents pathogènes qui pénètrent dans l’organisme doivent être combattus par le système immunitaire. Le dégoût et l’immunité peuvent donc être considérés comme faisant partie d’un continuum, avec un certain chevauchement moléculaire, cellulaire et mécanistique qui suggère une histoire évolutive commune probable [69]. Le point de chevauchement des deux systèmes est l’épithélium, y compris la peau et les voies gastro-intestinales, respiratoires et génito-urinaires. C’est là que se combinent les réponses immunitaires, sensorielles et comportementales aux attaques parasitaires, par exemple lorsque la pénétration d’un insecte tel qu’une puce jigger (Tunger penetrans) provoque une inflammation, qui entraîne des démangeaisons puis le grattage, ce qui peut servir à éjecter le parasite. On observe un chevauchement similaire des réponses immunitaires et comportementales dans les éternuements, la diarrhée et les vomissements.

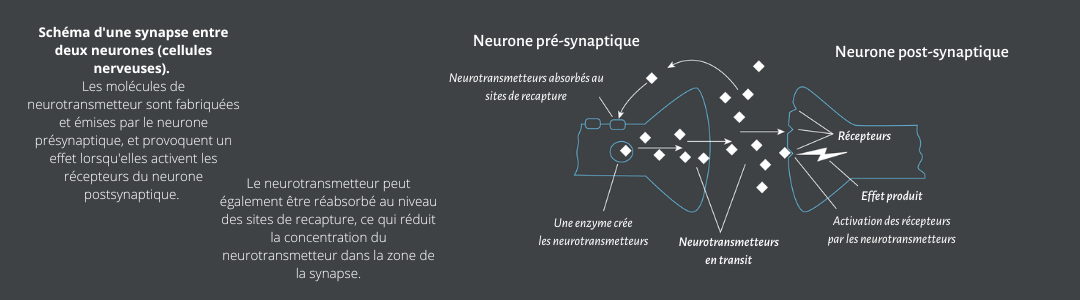

Quels sont les signaux moléculaires qui traduisent la détection d’un agent pathogène ou d’un congénère infecté en une réponse comportementale ? En général, les interactions entre les circuits de contrôle immunitaire, sensoriel et comportemental ne sont pas bien comprises. Nous avons émis l’hypothèse que le neurotransmetteur monoamine sérotonine (5-hydroxytryptamine ou 5-HT) fournit une voie de signalisation médiant à la fois le comportement d’évitement et les systèmes immunitaires [70]. Chez l’homme, la 5-HT se trouve principalement dans le tractus gastro-intestinal et est impliquée dans le déclenchement des réponses émétiques et péristaltiques aux processus pathogènes dans l’intestin. Elle pourrait également être impliquée dans l’effet AN, qui fait que les humains et les rats apprennent à éviter les aliments qui ont déjà été associés à un épisode de nausée [71].

La sérotonine est présente dans les tissus périphériques ainsi que dans de nombreux composants du système immunitaire chez l’homme (72). Chez C. elegans, la sérotonine fonctionne comme un signal de renforcement négatif par lequel le ver apprend à éviter les bactéries pathogènes précédemment associées à la maladie [73]. La voie TIR-1-NSY-1-SEK-1-MAPK, homologue à la voie p38 dans les cellules de mammifères, est nécessaire à l’immunité contre les microbes pathogènes et est associée à la production de facteurs antimicrobiens ; il a également été démontré que cette voie est impliquée dans le comportement d’évitement des pathogènes [74] et est associée à la production de sérotonine. En outre, il a été démontré que la cascade de signalisation Gaq-RhoGEF Trio-Rho déclenche à la fois une réponse immunitaire innée et une réponse comportementale à l’infection chez le ver. [75]

On en sait beaucoup moins sur les mécanismes qui relient les réponses immunitaires et comportementales d’évitement (dégoût) chez l’homme ; cependant, des études suggèrent qu’ils sont en place. Par exemple, Schaller a montré que les globules blancs de participants exposés à des photographies de symptômes de maladies infectieuses produisaient plus d’interleukine-6 que ceux du groupe témoin (représentant des armes à feu) [76]. Miller et Maner ont montré que les participants ayant des antécédents récents de maladie manifestaient des réactions d’évitement plus fortes face à des signes de défiguration [77] et Fessler a montré que la régulation négative de l’immunité induite par la progestérone pendant la phase lutéale du cycle menstruel s’accompagnait d’une réaction de dégoût prophylactique compensatoire accrue [78]. Les voies moléculaires qui relient et régulent ces réponses, ainsi que les systèmes cellulaires (épithélial, immunitaire et neuronal) impliqués, constituent un terrain fertile pour des recherches plus approfondies.

Remarques finales

Cet article propose une nouvelle classification des comportements d’évitement des maladies animales en fonction de l’épidémiologie du risque d’infection parasitaire : (i) les congénères, (ii) les parasites et leurs vecteurs, (iii) les lieux et les objets susceptibles d’abriter des parasites – qui peuvent être évités ou (iv) modifiés pour éviter le risque d’infection parasitaire. D’autres schémas, comme celui de Hart et Schmidt-Hempel, se recoupent mais ne sont pas aussi complets ou systématiques 2, 79. Cette classification fondamentale de quatre défis d’évitement des infections prédit quatre types de mécanismes de réponse comportementale. Chacun d’entre eux devrait avoir sa propre histoire évolutive indépendante que l’on peut retracer dans la phylogénie des tissus cérébraux, la neurochimie et la génétique. Le système de dégoût humain devrait exécuter chacune de ces quatre tâches distinctes d’évitement des infections de manière quelque peu différente et ces tâches devraient pouvoir être dissociées grâce à l’analyse factorielle et à l’imagerie cérébrale [30]. Un système en particulier mérite plus d’attention : l’aversion pour les congénères a rarement été mentionnée comme stratégie d’évitement des parasites, mais elle éclaire beaucoup sur le comportement animal et humain [4]. L’évitement des congénères devrait être apparu séparément à chaque fois que la socialité a évolué, par exemple chez les mammifères sociaux et les insectes, et ne devrait donc pas partager de mécanismes communs.

Le comportement d’évitement est la première ligne de défense employée par les animaux vivant en liberté dans leur lutte pour maintenir leur condition physique face à la menace des parasites ; il s’agit probablement de la stratégie la plus rentable par rapport à la résistance et à la tolérance, mais elle est peu étudiée. Pourtant, elle fait l’objet de peu de recherches. Une meilleure compréhension de cette stratégie pourrait être bénéfique pour la santé animale et humaine. En effet, il reste encore beaucoup à découvrir sur la biologie du comportement ; l’élucidation de ses fonctions évoluées discrètes d’évitement des maladies constitue un excellent point de départ pour les études sur les bases génétiques, neurologiques et neurochimiques du comportement en général 70, 80. Le comportement d’évitement est la première partie d’un continuum d’évitement, de résistance et de tolérance. Ces réponses à la forte pression de sélection appliquée par les organismes parasites tout au long de l’histoire évolutive des Animalia se chevauchent, interagissent et partagent une histoire évolutive d’une manière qui reste encore à élucider. L’encadré 2 présente quelques domaines d’investigation importants.

Encadré 2

Domaines importants pour la recherche future

- Caractériser le comportement d’évitement de l’infection chez plusieurs espèces

- Établir la base génétique et neuroanatomique du système adaptatif de dégoût pour le comportement d’évitement des maladies chez toutes les espèces.

- A partir de là, caractériser le fonctionnement du système de dégoût chez l’homme. Les avantages pourraient être les suivants : réduire le nombre de maladies infectieuses par la promotion d’une hygiène plus sûre [91], trouver des thérapies pour les pathologies liées au dégoût (par exemple, les troubles obsessionnels compulsifs), mieux soutenir ceux qui doivent traiter les déchets et les processus infectieux, et contrer les processus sociaux de stigmatisation et de xénophobie [92].

- Établir l’histoire évolutive des mécanismes partagés par le système de dégoût et le système immunitaire, en particulier le rôle de la sérotonine.

- Étudier les interactions entre le système adaptatif du dégoût et le système immunitaire chez divers animaux, y compris l’hypothèse de la prophylaxie compensatoire [78].

- Le dégoût est un système adaptatif permettant d’éviter les maladies. Nous avons proposé qu’il existe de multiples systèmes adaptatifs dissociables similaires, tels que la peur, l’éducation, l’amour, le statut, le jeu et la justice, dont les origines évolutives se trouvent chez des animaux antérieurs à nous. L’élucidation de l’histoire évolutive de ces motifs et la détermination de leurs fonctions discrètes et des mécanismes de production des comportements constituent un programme de recherche fondamental pour la psychologie [93].

Bien que nous ayons esquissé ici le comportement d’évitement des infections des animaux en général, les êtres humains ont des capacités particulières en ce qui concerne l’évitement des maladies. Nous pouvons imaginer un désordre dégoûtant si les aliments ne sont pas conservés en toute sécurité. Nous pouvons planifier à grande échelle, par exemple en construisant un réseau d’égouts pour protéger une ville entière des agents pathogènes. Nous pouvons utiliser des microscopes, des techniques de culture et l’amplification génétique pour détecter et caractériser les agents pathogènes, et les outils de l’épidémiologie nous permettent de modéliser et de quantifier le risque d’infection. Nous utilisons cet ensemble de connaissances pour trouver de nouveaux moyens d’éviter les parasites.

Pourtant, malgré toutes ces connaissances, 2,5 milliards d’êtres humains n’ont pas de toilettes sûres et un milliard doit déféquer en plein air [81]. Moins de 17 % de la population mondiale se lave les mains au savon après avoir été aux toilettes [82]. Les inégalités dans les taux d’infection montrent que les comportements d’évitement ont échoué dans les endroits qui en ont le plus besoin. Cela favorise les parasites. Les mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement de l’environnement entraînent l’apparition de nouvelles variantes d’agents pathogènes tels que ceux qui sont à l’origine des pandémies mondiales de choléra [83], les mauvaises conditions d’élevage favorisent l’apparition de nouvelles souches de grippe [84] et les mauvaises conditions d’hygiène dans les hôpitaux favorisent l’apparition de souches d’agents pathogènes que nous ne pouvons plus contrôler à l’aide d’antibiotiques [85]. L’homo sapiens est un animal spécial parce que nous comprenons le comportement des parasites ; cependant, nous n’avons pas encore réussi à comprendre suffisamment bien notre propre comportement pour étendre les avantages de la prévention des maladies à l’ensemble de notre espèce.